備蓄米放出!止まらない米価高騰の真相は?政府の対策とは!?

米価高騰でピンチ! 政府は備蓄米放出で価格安定化目指す! 2024年の米不足、その原因と対策を解説。今後のコメ政策の転換点に注目!

米不足の現状と課題

2024年の米不足、何が原因?

需給バランス崩れ

メディアでの過剰な報道が、消費者の不安をあおってしまったのかもしれませんね。

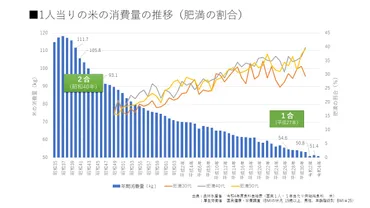

✅ 2024年8月以降、スーパーやネット通販で米の在庫が不足し、メディアで「米不足」が頻繁に報道されている。その原因として、猛暑による品質低下や南海トラフ地震への備え、インバウンド消費の増加、生産調整などが挙げられているが、根本的な原因は「米の消費量が減少し続けていること」にある。

✅ 昭和40年頃と比較して、現在の1人当たりの年間米消費量は半分以下に減少し、米の消費が減り続けると、稲作文化の衰退や耕作放棄地の増加につながる可能性がある。米不足は、新米への切り替え時期である端境期にメディアで「米不足」が過剰に報道されたことによって、消費者の不安を煽り、必要以上の買い込みが発生したことも一因である。

✅ 米の消費拡大のためには、一人一人がごはんを食べる量や機会を増やすことが重要であり、米の大切さを再認識することで、日本の食文化と農業を支えることができる。また、お米の保管方法には注意が必要で、高温多湿な環境は避けるべきである。冷蔵庫の野菜室で密閉容器やストックバッグに入れて保管するのが最適で、賞味期限はないものの、1か月程度で使い切ることを推奨する。

さらに読む ⇒五ツ星お米マイスターの活動日誌出典/画像元: https://kome.kaneko-shouten.co.jp/blog/%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%81%AE%E7%B1%B3%E9%A8%92%E5%8B%95%E3%80%8D%EF%BD%9E%E7%B1%B3%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%AE%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%A8%E8%83%8C%E6%99%AF%EF%BD%9E.html米の消費拡大は、国民一人ひとりの意識改革が大切ですね。

2024年の米不足は、天候不順による減産と、インバウンド需要の回復による需要増加が重なり発生しました。

長年の減反政策による生産量減少や、政府の備蓄米放出の遅れも、米不足に拍車をかけました。

過去の米不足の事例として、1993年の「平成の米騒動」がありますが、今回は政府の備蓄米の活用が慎重に進められたため、市場の安定化には至っていません。

2025年も気象条件や需要動向次第では、米不足が続く可能性があります。

2025年の米不足に備え、消費者は、米の購入先を分散させたり、備蓄米を確保したりするなどの対策を検討する必要があるでしょう。

はい、普段から、お米をもっと大切にする意識を持つようにしたいですね。

米価高騰の原因と影響

なぜ米の値段が高騰しているの?

生産減と需要増が原因

異常気象は、農業生産に大きな影響を与えているんですね。

公開日:2025/01/30

✅ 2024年は、日本の米需給が引き締まり、米価格が上昇しました。これは、コロナ禍後の需要回復や気候変動による米の生産量・品質の低下などが原因です。

✅ 2023年の記録的な猛暑の影響で、米の品質が低下し、一等米比率が大幅に減少しました。また、斑点米カメムシによる被害も増えています。

✅ 今後の安定的な米生産のためには、高温耐性品種の育成や新たな栽培技術の導入など、対策を進める必要があります。

さらに読む ⇒minorasu(ミノラス) - 農業経営の課題を解決するメディア出典/画像元: https://minorasu.basf.co.jp/80497米の価格高騰は、食生活に大きな影響を与えていると思います。

2024年の夏以降、米の値上がりが止まらず、スーパーでは米が品薄になり、一部では価格が過去最高水準にまで高騰しています。

主な原因は、減反政策と異常気象による生産量の減少、インバウンド増加や海外輸出による需要の急増、政府による備蓄米の市場放出の制限による供給不足が挙げられます。

特に2024年は、猛暑による高温障害や長雨の影響で主要生産地での収穫量が減少し、市場では買い占めが発生し、さらなる価格高騰を招きました。

JA農協や政府の政策が価格高騰を後押ししているとの指摘もあり、市場の自由競争が制限されている現状が懸念されています。

ええ、政府は、米価の安定化に向けて、早急な対策を講じる必要があります。

今後の見通しと対策

コメ価格高騰対策として、政府はどんな行動を起こすことにした?

備蓄米放出

備蓄米の放出は、短期的な対策としては有効ですが、長期的な視点では、米の生産体制の改革が必要だと思います。

公開日:2025/02/07

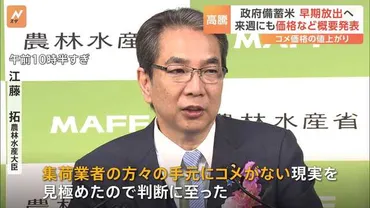

✅ コメ価格の高騰が続くなか、政府は備蓄米の早期放出を決定しました。

✅ 農水大臣は、コメの集荷業者にコメがない現状を踏まえ、備蓄米放出は現実的な選択肢だと説明しています。

✅ 備蓄米は通常、緊急時のみ放出されますが、今回の放出は流通混乱を理由としたもので、制度の見直しが行われた結果となります。

さらに読む ⇒au Webポータル出典/画像元: https://article.auone.jp/detail/1/3/6/333_6_r_20250207_1738920357102437備蓄米の放出は、米価の安定化に貢献する一方、農家の収入への影響も懸念されますね。

農水省は、コメ価格の高騰に対応するため、備蓄米の放出条件を見直すことを発表しました。

これまで備蓄米の放出は、不作や災害時などに限定されていましたが、今後、流通が滞り、コメの供給不足が生じた場合にも放出可能となります。

備蓄米の放出は、コメ集荷業者などを想定しており、実際に放出するかどうかは、在庫状況を調査してから判断されます。

農水省は、コメ価格の高騰は、長年続いた米価維持政策による生産抑制が要因の一つであると認識し、27年度からのコメ政策見直しも発表しました。

生産性の向上や輸出拡大、コスト削減などを推進することで、農業分野の競争力強化を目指します。

政府は、昨年産米の流通滞留とコメ価格高騰を受けて、政府備蓄米の早期放出を表明しました。

これは、新たに備蓄米放出の運用指針が改定され、流通における不足時に放出できるようになったためです。

政府は、集荷業者を対象に入札を行い、備蓄米を売り渡す計画です。

しかし、備蓄米の放出はコメ価格の低下につながり、農家の収入や来年度以降の作付けに影響を与える懸念があります。

農水省は、放出と同時にコメ農家への対策も発表すべきだったとの指摘があります。

さらに、報告書「米穀流通2040ビジョン」では、2030年代には国内のコメ需要量を国産だけでは賄いきれなくなり、コメ政策全体の転換が必要であると示されています。

私たちは、持続可能なコメの生産と消費に向けて考える必要があります。

江藤拓農相は、コメ価格の高騰を受けて、政府備蓄米の早期放出を表明しました。

政府は食料危機に備えてコメを保管しており、今回のように価格高騰による流通円滑化を目的とした放出は初めてとなります。

石破茂首相からの早期実行要請を受け、江藤氏は条件提示後のコメ渡し手続きを急ぐと説明しました。

農相はコメ価格の高騰が消費者のコメ離れにつながる可能性を懸念しており、価格安定化を図るため、早ければ14日にも備蓄米の入札概要を発表するとしています。

そうですね、政府は、備蓄米の放出と同時に、農家への対策も発表するべきだったと思います。

備蓄米の放出は、喫緊の課題に対する政府の対応と言えるでしょう。

しかし、長期的な視点では、米の生産体制の改革や消費者の意識改革など、様々な課題に対処していく必要があります。

💡 政府は、米価高騰に対応するため、備蓄米の早期放出を決定

💡 備蓄米の放出は、米価の安定化に貢献する可能性

💡 今後の米不足対策として、生産体制の改革や消費者の意識改革などが重要