備蓄米放出!なぜ今?コメの価格高騰の真相は?政府の備蓄米放出とは!!

米価高騰で家計ピンチ!政府はついに備蓄米放出へ。でも、その判断は遅すぎた?米価安定化へ、政府はどんな対策を打つのか?

備蓄米放出をめぐる政府の慎重な姿勢

政府はなぜ備蓄米を放出しないの?

市場安定と農家収入のため

政府は、備蓄米の放出に慎重な姿勢を取っているんですね。

公開日:2025/02/14

✅ 高騰する米価を抑えるため、政府は備蓄米21万トンの放出を決定しました。初回は15万トンを放出し、残りは流通状況を見て追加されます。

✅ 放出は集荷業者に対して行われ、農水省は入札で選んだ業者に売却し、1年後をめどに買い戻します。これは、米価の過度な下落を防ぐためです。

✅ 農水省はこれまで備蓄米の放出を凶作時と災害時に限っていましたが、今回は集荷業者によるコメの確保不足を解消するため、異例の放出に踏み切りました。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/asahi/politics/AST2F7WN7T2FULFA02MM?fm=topics&fm_topics_id=6cb5998ea0cf4f21b509504161bbe55c備蓄米は、災害時などに備えておくものなので、安易に放出するのは難しいのかもしれません。

政府は備蓄米の放出を避けており、その背景には新米の流通や市場の安定を重視した慎重な判断があります。

備蓄米の放出は、米価の不安定化や市場の混乱につながる可能性があり、農家の収入にも影響を与えます。

また、備蓄米は災害や緊急時に国民に安定的に米を供給するための重要な国家資源であり、安易な放出は経済的な安全性を低下させる可能性も指摘されています。

消費者からは価格安定を求める声がある一方で、農業関係者からは新米の販売に悪影響が出ると懸念されています。

政府は備蓄米の有効活用として、災害訓練や学校給食などでの利用を検討しており、今後の備蓄政策のあり方が注目されています。

備蓄米の放出は、もっと早く決断すべきだったんじゃないかな?

備蓄米放出の詳細と期待される効果

米価高騰対策で政府が放出を決めた備蓄米は?

21万トン

備蓄米の放出によって、コメの安定供給が期待されるんですね。

✅ 農林水産省は、コメ価格の高騰を受けて、政府備蓄米を放出する新たな制度を導入することを決定しました。

✅ この制度は、コメの流通が円滑に進まない場合に、農水省が判断して備蓄米を放出し、1年以内に同等同量の国産米を買い戻すというものです。

✅ この制度導入は、昨年夏の「令和の米騒動」以降、業者間の調達競争が激化し、コメ価格が大幅に上昇したことを背景としています。

さらに読む ⇒時事通信ニュース出典/画像元: https://sp.m.jiji.com/article/show/3438793今回の放出が、米価の高騰を落ち着かせる効果があるかどうか、注目です。

政府は、米価の高騰を受けて、備蓄米21万トンを市場に放出することを決定しました。

これは、2023年夏に起きた「令和の米騒動」による米価高騰と流通の停滞を解消し、価格安定を図るための異例の措置です。

備蓄米は、1995年に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)に基づき、食料の安定供給と価格調整を目的に政府が保管している米です。

常に約100万トンを全国の民間倉庫に分散保管しており、不作や災害時、または今回の様な流通停滞時に市場に放出されます。

今回の放出は、2024年3月中旬を予定しており、まずは15万トンを供給し、流通状況を見て追加の放出を検討するとのことです。

放出は、1年以内に同じ業者から同量を買い戻すことを条件としたもので、政府が市場に米を投入することで価格調整を行う一方で、過度な価格下落を防ぐ狙いがあります。

備蓄米の放出により、米価の高騰が落ち着き、消費者に安定的な米の供給が期待されます。

しかし、価格がどの程度下がるかは未知数であり、政府の今後の動向が注目されます。

備蓄米の放出は、市場の安定に大きな効果をもたらすと思います。

米価高騰の背景と備蓄米の役割

米価高騰の理由は?

需給バランス崩れ

米価高騰の原因は、供給と需要のバランスの崩れという事ですね。

公開日:2025/01/31

✅ 石破政権は、コメ価格の高騰を受けて、政府備蓄米を一定期間後に買い戻すことを条件に集荷業者に売り渡す仕組みを導入すると発表しました。これは、消費者にコメを安定的に供給し、価格を落ち着かせるための措置です。

✅ ただし、政府備蓄米の放出はコメ価格の下落や農家への利益減少につながる可能性もあり、政府は慎重な検討を進めています。

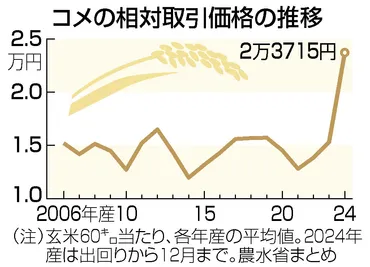

✅ 2024年12月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.0%上昇し、生鮮を含む食料は6.4%上昇、コメ類は64.5%上昇と過去最大の上昇幅となり、コメの流通不足と価格高騰が社会問題となっています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/premier/business/articles/20250130/biz/00m/020/005000c備蓄米の放出は、政府にとって難しい判断だったと思いますが、国民への影響を考えると、やむを得ない措置だったと思います。

近年、米の価格が高騰し、入手困難な状況となっています。

その原因は、供給と需要のバランスの崩れにあります。

供給面では、昨年の品質の良い一等米が少なかったものの、米全体の収穫量は例年並みでした。

一方、需要面では、コロナ禍からの反動で外食産業が活発化し、インバウンド消費も増加しています。

加えて、物価高騰による割安感から、米への需要が高まっていることも挙げられます。

さらに、台風や地震などの災害に対する不安感から、備蓄米の需要も高まっています。

備蓄米は、1993年の「平成の米騒動」をきっかけに導入され、現在では約100万トンが備蓄されています。

これは、10年に1度の不作や、2年連続の不作にも対応できる量です。

備蓄米は、全国各地の民間倉庫などに保管され、災害時などに備えています。

農林水産省は、備蓄米の運用を見直し、流通の混乱時にも活用する新たな制度を導入することを発表しました。

しかし、米価は高止まりしたため、農水省はわずか2週間で実際に備蓄米を放出することを決定しました。

これは、米価が下がれば農家の反発を招く可能性があるため、農水省が備蓄米の放出に慎重だったにもかかわらず、石破茂首相からの早期実施の要請もあり、やむを得ずの判断だったと考えられます。

農水省は、当初は「口先介入」で米価の安定化を図ろうとしていましたが、実際にはそれが効果を発揮せず、備蓄米の放出に踏み切る必要が生じたという状況です。

今後は備蓄米の放出量によって米価がどのように変動するのか、注目されます。

コメの価格高騰は、庶民にとっては死活問題や!なんとかせなあかんわ。

今回の備蓄米放出は、コメ価格の安定化に繋がるのか、今後の動向を見守っていきたいですね。

💡 コメ価格の高騰を受け、政府は備蓄米の放出を決定した。

💡 備蓄米の放出は、コメ価格の安定化と国民への安定供給を目的としている。

💡 備蓄米の放出は、政府にとって異例の措置であり、今後の影響が注目される。