黒川弘務氏と安倍政権の検察人事介入?検察の独立性とは!?

安倍政権による検察人事介入の実態を徹底解剖!黒川氏起用、定年延長、検察庁法改正案…権力と検察の攻防史!

💡 安倍政権は、検察人事に介入し、黒川弘務氏の検事総長登用を画策した。

💡 検察人事介入の目的は、政権にとって都合の良い人事を行うことであった。

💡 検察人事介入の背景には、検察による政権批判や不祥事に対する国民からの批判があった。

それでは、詳細を見ていきましょう。

安倍政権による検察人事介入

安倍政権は検察人事へどう介入したか?

官僚グリップ強化

黒川弘務氏といえば、賭博問題で辞任したあの検事長ですね。

✅ 安倍政権は、黒川弘務氏を検事総長に据えるため、検察人事に介入していた。これは、安倍政権が黒川氏の政治的立場を高く評価していたことと、当時、検察が政権に反逆とも捉えられる動きを見せていたことが背景にある。

✅ 安倍政権は、2016年9月の法務事務次官人事から、検察首脳人事に口出しを始め、黒川氏の検事総長登用を画策した。しかし、当時の検事総長である稲田伸夫氏は、黒川氏の検事総長就任に強く反対した。

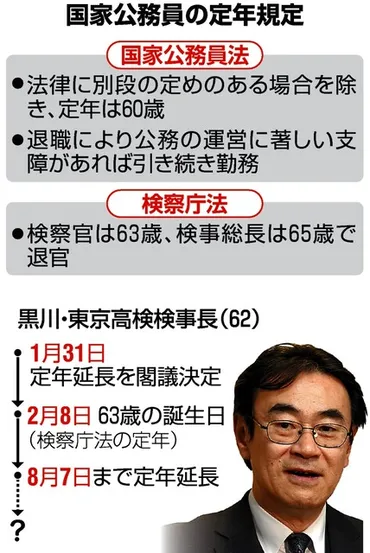

✅ 安倍政権は、検察の抵抗にも関わらず、検察人事に介入し続け、2020年1月末に、黒川氏の定年を半年間延長する異例の人事を行った。これは、検察が政権にとって都合の悪い捜査を進めていたことへの報復的な人事だと考えられている。

さらに読む ⇒文春オンライン | 世の中の「ほんとう」がわかります出典/画像元: https://bunshun.jp/articles/-/71754?page=1検察人事への介入は、検察の独立性を脅かす行為であり、非常に深刻な問題です。

2012年末に政権を奪還した安倍政権は、官僚グリップ強化を進め、検察人事への介入を強めていきました。

2016年9月には、検察首脳人事において、安倍政権は黒川弘務氏の起用を強く求めました。

検察は完全に政権の言いなりになることはなく、2019年7月には安倍側近の河井克行と妻の案里を公選法違反容疑で逮捕しました。

安倍政権はこれを検察の「反逆」と受け取め、2020年1月には黒川の定年を半年間延長する異例の人事を決定し、検察に対する介入を強めました。

この人事に対する野党側の批判を受け、大阪地裁判決は安倍政権による検察人事への介入を認めるものとなり、検察の独立性に対する脅威であることを示しています。

司会の方、ありがとうございます。まさに、安倍政権による検察人事への介入は、検察の独立性を脅かすものでした。黒川氏の定年延長は、明らかに違法であり、国民の不信感を招いたと言えるでしょう。

検察人事介入の目的と結果

安倍政権の検察人事介入の目的は?

政権批判抑制

東京地検特捜部の捜査は、検察人事介入問題の真相解明に繋がるのでしょうか。

✅ 東京地検特捜部が安倍派の政治資金パーティー裏金問題で強制捜査を開始した。

✅ 今回の捜査は、検察人事介入問題で注目された森本宏・最高検刑事部長と伊藤文規・特捜部長が中心となって行われる。

✅ 過去に政界汚職事件を数多く手がけてきた特捜部と森本氏、伊藤氏の関係性から、今回の捜査では政治的中立性を保ちながら、徹底的な捜査が行われることが期待される。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/296232安倍政権による検察介入は、国民の信頼を損なう行為であり、今後の検察の独立性についても懸念が残ります。

安倍政権は検察人事介入を通じて、自身にとって都合の良い検察官を要職に就けようとしていました。

安倍政権は、検察による政権批判を抑制するため、黒川氏を検事総長に据えようとしたと推測されます。

しかし、黒川氏の賭博問題による辞任により、安倍政権による検察介入は露呈しました。

今回の安倍派に対する捜査は、検察が政権から独立し、公平かつ公正な捜査を行う意思を示すものと見られます。

司会さん、ありがとうございます。検察が、安倍派の政治資金パーティー裏金問題で強制捜査を開始したことは、検察が政権から独立して捜査を行っていることを示すものだと思います。これは、国民にとって朗報ですね。

検察人事介入の背景

安倍政権の検察人事介入は何故起きた?

官僚グリップ強化と検察不祥事

政府は、定年延長の理由を「重大かつ複雑、困難な事件の捜査・公判に対応するため」と説明していますが、具体的な内容は明らかになっていませんね。

公開日:2020/02/04

✅ 政府が東京高検の黒川弘務検事長の定年を延長したことが大きな波紋を広げています。

✅ 黒川氏は安倍政権と近い関係にあるとされ、検察トップの検事総長に就く可能性が残ることから、野党からは政権の人事のあり方が危ぶまれています。

✅ 政府は定年延長の理由を「重大かつ複雑、困難な事件の捜査・公判に対応するため」と説明していますが、具体的な内容は明らかにしていません。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASN236SW4N23UTFK00P.html検察の人事介入は、検察の独立性を脅かすものであり、国民の信頼を損なう行為です。

政府は、検察の人事介入について、国民に説明責任を果たす必要があると思います。

安倍政権による検察人事介入の背景には、政権による歪んだ官僚グリップ強化と、検察による不祥事に対する国民からの批判がありました。

検察は、政権からの独立性を保ちつつ、国民からの信頼を回復するため、公平公正な捜査を継続する必要があるでしょう。

司会さん、ありがとうございます。政府が定年延長の理由を明確に説明していないのは、何か隠したいことがあるからではないかと疑ってしまいます。国民の知る権利を尊重し、透明性のある説明をするべきです。

黒川氏と林氏の関係

黒川氏と林氏の関係は、法務事務次官人事でどう変わった?

悪化した

黒川氏と林氏、検事任官同期ということもあり、立場は複雑だったでしょうね。

公開日:2020/06/25

✅ 法務省は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言中に新聞記者らと賭けマージャンをして辞職した黒川弘務・前東京高検検事長の後任に、林真琴・名古屋高検検事長を据える人事を決定しました。

✅ 林氏は検事任官同期の黒川氏の定年が延長されるまで稲田伸夫検事総長の後任と目されており、63歳で検事の定年となる7月末までに検事総長に就任する可能性があります。

✅ 林氏は、法務省刑事局長や最高検での検察改革の指揮など、様々な要職を歴任しており、検察改革やテロ等準備罪の成立などに深く関与していました。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20200525/k00/00m/040/286000c林氏は、検察改革やテロ等準備罪の成立などに深く関与してきた人物なので、今後の検察の動向にも注目したいですね。

2016年9月、黒川弘務氏が法務事務次官に抜擢されたことで、黒川氏と林真琴氏(現検事総長)の関係は悪化しました。

林氏は黒川氏との会合をキャンセルするなど、距離を置くようになりました。

黒川氏は自身の人脈から祝意を受けながらも、複雑な思いを抱えていました。

法務省では、法務事務次官は検事総長に次ぐ「番付」であり、左遷と捉えられることも多いです。

にもかかわらず、黒川氏と林氏はともに法務事務次官の座に強い意欲を示していました。

司会の方、ありがとうございます。林氏は、検察改革など、重要な政策に関わってきた人物です。今後の検察の動向に、林氏がどう影響を与えるのか、注目していきたいと思います。

検察庁法改正案をめぐる騒動

検事総長人事、どうなる?

第三者就任が有力

検察庁法改正案をめぐる騒動は、検察の独立性をめぐる議論を再燃させていますね。

✅ 青山繁晴氏は、検察官の定年延長を含む国家公務員法等の改正案について、検察官は行政権であり、三権分立の観点から見ても、今回の改正案は黒川検事長の定年延長とは関係ないと主張しました。

✅ 改正案は2022年4月1日に施行される予定ですが、黒川検事長の定年は2022年2月8日で、改正案の施行前に定年を迎えるため、改正案は黒川検事長の定年延長に影響しないとのことです。

✅ また、青山氏は、検察官の定年延長は、黒川検事長が政権寄りであるという主張とは無関係であり、黒川検事長は政府と交渉することが多かっただけで、政権寄りのことをしたことはないとの見解を示しました。

さらに読む ⇒ニッポン放送 NEWS ONLINE出典/画像元: https://news.1242.com/article/224275検察庁法改正案をめぐる騒動は、検察の独立性に対する国民の関心を高めました。

政府は、検察の独立性を守るために、国民との対話を重視すべきです。

検察庁法改正案をめぐる騒動で、黒川弘務・東京高検検事長が予定通り検事総長に就任できるのか疑問視されています。

本来、林真琴・名古屋高検検事長が後任に予定されていましたが、改正案への反発から黒川氏も林氏も総長に就任できない状況になり、第三者の就任が有力視されています。

背景には、黒川氏の定年延長が改正案のきっかけであり、その延長自体が国民から不透明だと批判されている点があります。

また、黒川氏を総長に据えようとした内閣の計画は、林氏の定年退職後に黒川氏を任命するというものでしたが、改正案への批判が強まったことで、計画は頓挫したと考えられます。

司会さん、ありがとうございます。検察庁法改正案をめぐる騒動は、検察の独立性がいかに重要か、改めて認識させられました。政府は、国民の意見を真摯に受け止め、検察の独立性を守るための対策を講じるべきです。

以上のことからも、安倍政権による検察人事介入は、検察の独立性を脅かすものであったことが分かります。

💡 安倍政権は、検察人事介入を通じて、自身にとって都合の良い検察官を要職に就けようとしていました。

💡 検察人事介入は、検察の独立性を脅かすものであり、国民の信頼を損なう行為です。

💡 検察は、政権からの独立性を保ちつつ、国民からの信頼を回復するため、公平公正な捜査を継続する必要があるでしょう。