核兵器禁止条約とは?発効と日本のジレンマに関する最新情報?核兵器禁止条約の発効と日本の対応

核兵器禁止条約(TPNW)とは?核兵器の使用、保有などを禁じ、被爆者支援も義務化。核兵器廃絶を目指す画期的な条約だが、核保有国や日本は参加を見送り。発効後の課題、締約国会議での議論、日本の姿勢などを解説。核兵器のない世界へ、その道のりは?

💡 核兵器禁止条約の発効と世界的な歓迎の動きについて解説します。

💡 核兵器禁止条約の内容と、締約国・未締約国の現状について説明します。

💡 被爆国である日本の、核兵器禁止条約に対する複雑な立場と政府の対応を分析します。

さて、核兵器禁止条約の発効は、国際社会に大きな影響を与えています。

まず、その発効と国際的な評価について見ていきましょう。

核兵器禁止条約の発効と国際的な評価

核兵器禁止条約(TPNW)は何を禁止する画期的な条約?

核兵器の使用、威嚇、開発などを禁止。

核兵器禁止条約の発効は、核なき世界への大きな一歩ですね。

国際社会が歓迎しているという点が印象的です。

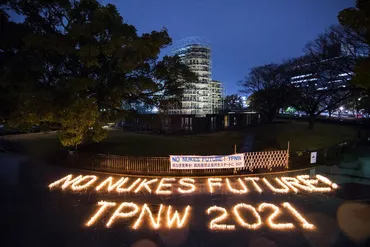

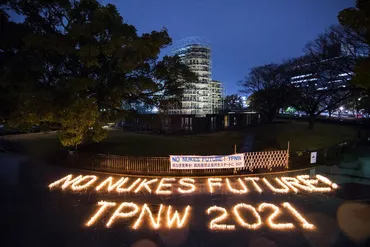

✅ 核兵器を全面的に禁止する核兵器禁止条約が1月22日に発効し、被爆者団体や広島市、長崎市をはじめとする多くの団体が歓迎の声明を発表しました。

✅ 学術機関、政党、日本政府、国連も条約発効に関する見解を表明し、核なき世界へのスタートを歓迎する姿勢を示しました。

✅ 日本政府は条約には署名・批准しない方針を示しているものの、国際社会では条約への期待が高まっています。

さらに読む ⇒核なき世界を日本から核兵器廃絶日本連絡会出典/画像元: https://nuclearabolitionjpn.com/archives/ngo/statements_eif核兵器禁止条約の発効は、核兵器を「非人道的で違法」と定義した画期的な出来事です。

国連事務総長もこの動きを高く評価しています。

2017年に国連で採択され、2021年1月22日に発効した核兵器禁止条約(TPNW)は、核兵器の使用、威嚇、開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵を禁止する画期的な条約です。

2020年10月25日、ホンジュラスの批准により発効が決定し、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)や被爆者の方々から歓迎されました。

条約の発効は、核兵器の使用に対するタブーを強化し、核兵器が道徳的、人道的、そして法的に許されない兵器であることを明確にしました。

アントニオ・グテーレス国連事務総長は、条約の批准を主導した国々や市民社会の活動を称賛し、核兵器の使用がもたらす人道的被害への関心を高める運動の成果であると評価しました。

核兵器禁止条約の発効は、長年の努力が実を結んだ素晴らしい出来事ですね。国際社会の大きな進歩と言えるでしょう。

条約の内容と締約国の状況

核兵器禁止条約、一体どんな条約?

核兵器を全面的に禁止する画期的な条約

核兵器の現状と条約の内容を比較することで、条約の重要性がより明確になりますね。

核兵器が存在する限り、リスクはゼロにはならないという点も重要です。

✅ 2022年6月時点で、地球上には約12,700発の核弾頭が存在し、米国、ロシアなど9カ国が保有しています。

✅ 核弾頭の保有国は核不拡散条約(NPT)の枠組みに沿う国とそうでない国、そして脱退した国に分かれています。

✅ 核弾頭の総数は冷戦終結後から減少傾向にあり、米ロの二国間合意や一方的な削減措置が主な要因です。

さらに読む ⇒ピースアクション総合ホームー日本生活協同組合連合会出典/画像元: https://peace.jccu.coop/nuclear_TPNW/条約は核兵器被害者の支援や環境回復も義務付けているんですね。

締約国が増えることで、より大きな影響力を持つようになるでしょう。

核兵器禁止条約は、2021年1月22日に発効し、核兵器を「非人道的で違法」と定義、開発、保有、使用、威嚇などを全面的に禁止する史上初の条約です。

これにより、締約国は核兵器被害者への支援や環境回復の義務を負うことになりました。

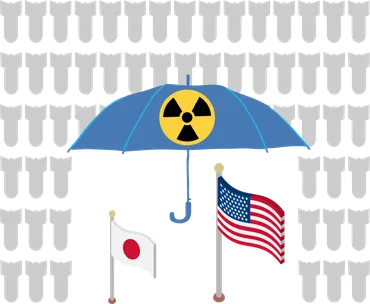

しかし、核兵器保有国や米国の「核の傘」の下にある日本などは批准を見送っています。

条約は核兵器の被害者への援助や汚染地域の除染も義務付けています。

核兵器禁止条約は、核兵器使用のリスクを減らすための重要な一歩ですが、核兵器が存在する限り、その使用のリスクは完全に消えるわけではありません。

2024年8月5日時点で70の国と地域が批准または加入しており、ICRCはさらなる参加を働きかけています。

条約には、核実験による環境汚染の修復も義務付けられています。

いやー、核兵器禁止条約、画期的やんか!でも、核の傘って、ちょっと怖い話やな。世界が平和になるためには、まだまだ課題がいっぱいあるってことやね!

次のページを読む ⇒

被爆国日本のジレンマ。核兵器禁止条約不参加は、安全保障と核廃絶のはざまで揺れる現実を映す。国際社会の新たな規範形成への期待と課題。