東日本大震災と日本のエネルギー政策:転換期?震災とエネルギー政策の変遷

東日本大震災と原発事故が日本のエネルギー政策を激変!節電、原発再稼働、廃炉、汚染水対策…課題山積の中、未来への道筋を探る。最新技術を駆使した福島第一原発の廃炉、エネルギー基本計画の行方とは?

エネルギー政策の転換

震災後のエネルギー政策、何が変わった?

原発依存度低減、安全対策強化。

続いて、エネルギー政策の転換について解説します。

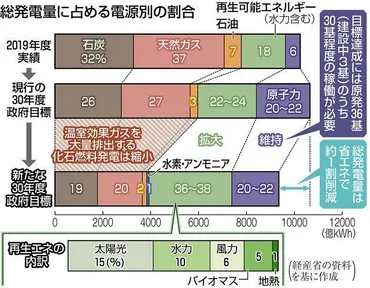

✅ 政府は2030年度に原発の発電量を20~22%とする目標を掲げているが、原子力規制委員会の審査の長期化や地元同意の問題などから、実現は厳しい状況である。

✅ 原発の老朽化が進んでおり、運転期間40年を超えた原発の運転延長が課題となり、政府目標達成には不可欠となっている。

✅ 自民党や経済界からの原発新増設の要望に対し、政府は「可能な限り依存度を低減する」とし、新増設には踏み込まなかった。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/132054原発の再稼働や新増設、難しい問題が山積みですね。

エネルギー政策は、国民生活に直結する重要な課題です。

震災と原発事故を受けて、政府はエネルギー政策をゼロベースで見直し、2014年に「第四次エネルギー基本計画」を閣議決定しました。

この計画では、原子力発電の安全性を最優先とし、原子力規制委員会の設置、原発依存度の低減、安全・災害対策、使用済み燃料対策、そして福島復興への取り組みが強化されました。

震災後、全ての原発が停止しましたが、新規制基準に基づき安全性が検証され、一部は再稼働に至っています。

震災後、色々なエネルギー政策が出たけど、最終的にどれがいいのか、私達もちゃんと考えていかないといけないなって思いました。

福島第一原発の廃炉と汚染水対策

福島第一原発廃炉、最重要課題は?

燃料デブリ取り出しと汚染水対策。

Chapter4では、福島第一原発の廃炉と汚染水対策に焦点を当てます。

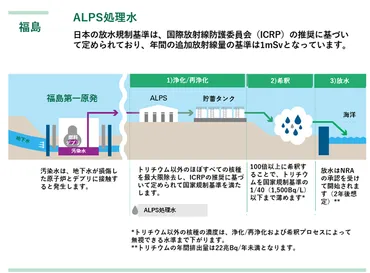

✅ 東京電力福島第一原子力発電所の処理水は、ALPSによる浄化と国際基準への準拠を経て海洋放出される。放出には環境保護団体や近隣諸国からの懸念があるが、科学的には安全性が証明されている。

✅ 東日本大震災による原発事故で発生した汚染水の貯蔵が限界に近づき、廃炉作業の妨げとなっているため、政府は海洋放出を決定。トリチウムは除去が困難だが、希釈により安全基準を満たす。

✅ IAEAが放出プロセスを監視・審査しており、透明性と安全性を確保。政府は、放出による放射線影響を無視できるレベルと推定しており、近隣海域でも安全基準を満たすとしている。

さらに読む ⇒日本や福島の安全性に対する疑問にお答えします復興庁福島アップデート出典/画像元: https://fukushima-updates.reconstruction.go.jp/condition/archive/article002.html廃炉作業は、長期的な取り組みになりますが、着実に進んでいるようで安心しました。

技術の進歩に期待したいです。

福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取り組みは、事故発生から困難を乗り越え着実に進んでいます。

廃炉作業の道しるべとなる「中長期ロードマップ」に基づき、ロボット調査や宇宙線「ミュオン」を用いた調査など、最先端技術を駆使して炉内状況を調べています。

これにより、燃料デブリの状況が明らかになり、取り出しに向けた準備が進められています。

また、汚染水対策として、汚染源の除去、水の接近防止、漏洩防止という三つの基本方針に基づき対策が講じられています。

汚染水は、セシウム吸着装置、淡水化装置、ALPSによる浄化処理が行われ、ALPS処理水はトリチウム以外の放射性物質が除去された後、海洋放出されています。

IAEAは海洋放出計画が国際的な安全基準に合致すると評価し、放出後のモニタリングも行われています。

汚染水の処理、ほんとに大変やと思うんです。技術的な問題はもちろんやけど、風評被害とか、色んな問題に直面せなあかんっていうのは、ほんまに頭が下がります。

今後のエネルギー政策への提言

震災後のエネルギー政策、分岐点は何?

原発の安全基準適合可否

最後に、今後のエネルギー政策への提言について考察していきます。

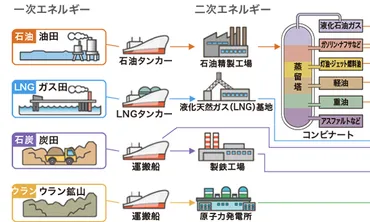

✅ エネルギーは一次エネルギーと二次エネルギーに分類され、日本では一次エネルギー資源の多くを海外から輸入し、二次エネルギーに変換して利用している。

✅ エネルギー資源は化石燃料やウランなどの限りある資源であり、可採年数が定められている。日本は過去の石油危機を教訓にエネルギー源の多様化を進めてきたが、東日本大震災以降は火力発電への依存度が高まっている。

✅ 日本のエネルギー政策は、エネルギー資源の安定確保、電気料金の安定、地球温暖化への対応を考慮し、バランスの取れたエネルギーミックスを目指すことが重要である。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.jaero.or.jp/sogo/detail/cat-01-02.htmlエネルギー政策は、様々な要素を考慮しなければならない、非常に複雑な問題ですね。

バランス感覚が重要になります。

震災後のエネルギー政策に関する提言としては、短期的には震災復興のため天然ガス火力などを優先し、中長期的には、原子力発電所の安全基準適合可否が政策の分岐点になるとされています。

安全基準適合が困難な場合は段階撤退を前提とし、適合する場合は安全確保を前提とした推進政策への回帰も可能であると提言されています。

また、新型炉や非常用電源の活用、旧型炉の廃炉も検討されています。

エネルギーの安定供給って、ほんまに大事やと思いますわ。色んなリスクを考慮して、多角的に対策を講じていくことが、今後の課題やと思います。

本日は、震災後の日本のエネルギー政策について、様々な角度から見てきました。

今後の動向にも注目していきたいですね。

💡 東日本大震災は、日本のエネルギー政策に大きな転換をもたらしました。

💡 節電対策やエネルギー供給の安定化に向けた取り組みが行われました。

💡 今後は、エネルギーミックスや持続可能なエネルギーシステムの構築が重要となります。