核兵器廃絶への道:核兵器禁止条約を中心に市民社会と若者の声を探る?核兵器禁止条約と、核兵器のない世界を目指す人々の活動

核兵器禁止条約が発効!核兵器のない世界を目指す歴史的な一歩を踏み出した。被爆者の証言、若者の活動、国際連携を通して、核兵器廃絶への機運を高める。日本はどう対応する?未来を担う世代の積極的な取り組みに注目が集まる。

被爆者の証言と市民社会の連携

核兵器廃絶に不可欠なものとは?

被爆者の証言と多様な連携

被爆者の証言は、核兵器の恐ろしさを伝える上で不可欠です。

広島での平和学習会と、被爆者の声の重要性についてご紹介します。

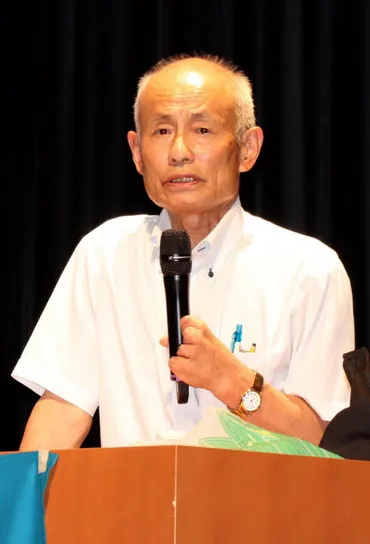

✅ 広島県被団協理事長の箕牧智之さんが、三次市での平和学習会で自身の被爆体験や核兵器廃絶に向けた活動について講演した。

✅ 箕牧さんは、原爆投下時に3歳で爆心地から約17キロ離れた場所で被爆し、その後、被爆者の証言や写真、ニューヨークでの証言の様子などを紹介した。

✅ 箕牧さんは、被爆者が生きているうちに核兵器をなくすことを訴え、参加者はウクライナ侵攻の状況も踏まえ、平和について考える必要性を感じた。

さらに読む ⇒中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター出典/画像元: https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121717被爆者の方々の証言は、核兵器の恐ろしさを改めて認識する上で、非常に重要です。

次世代への継承も、今後の大きな課題となるでしょう。

核兵器廃絶に向けた取り組みには、被爆者の証言が不可欠です。

核兵器禁止条約第2回締約国会合では、長崎と広島の被爆者、両市の市長などが登壇し、核兵器廃絶の重要性を訴えました。

被爆者の声は、核兵器の恐ろしさを伝えるだけでなく、核兵器のない世界を願う人々の心を強く揺さぶります。

広島では、G7広島サミットで広島を訪れた大学生も登壇し、被爆者の声を伝える重要性を語りました。

被爆者だけでなく、若者や行政など多様な立場の人が連携することの重要性が示唆され、被爆者である箕牧さんは若い世代の育成を、朝長さんは2世や3世の役割への期待を語りました。

市民社会の様々なアクターが連携し、核兵器廃絶に向けた活動を継続していくことが重要です。

被爆者の方々の生の声を聞くことで、核兵器の恐ろしさを改めて感じました。私自身も、平和についてもっと深く考えていきたいです。

ウィーンでの国際的な連携

核兵器禁止条約会議、若者の報告会で何が深まった?

国際連携と、核兵器禁止条約の理解。

核兵器禁止条約第一回締約国会議に、日本の国会議員が参加しました。

国際的な連携と、日本国内の現状について見ていきましょう。

✅ オーストリア・ウィーンで開催された核兵器禁止条約の第一回締約国会議に、れいわ新選組の代表として著者が参加し、日本の核シェアリング論議に対する懸念を表明した。

✅ 会議では、核兵器廃絶を願う各国の国会議員に対し、日本国内で核抑止力強化や核シェアリングを主張する動きがあることを伝え、共同での批判を呼びかけ、その訴えは共感を得た。

✅ 会議の声明には、核抑止と核シェアリングを安全保障政策として正当化することへの懸念が盛り込まれ、著者は、れいわ新選組の公約である「核なき世界の先頭に立つ」を実現するため、世界の仲間との連携を深めていく決意を新たにした。

さらに読む ⇒くしぶち万里出典/画像元: https://kushibuchi-mari.jp/?p=10297核兵器廃絶に向けた国際的な連携は、非常に重要です。

日本がこの議論にどう関わっていくのか、注目していきたいですね。

核兵器禁止条約第一回締約国会議とその後のユースの報告会は、国際的な連携を深める貴重な機会となりました。

ウィーンで開催された締約国会議には、各国の若者が参加し、現地での経験を共有しました。

報告会では、ユースたちが締約国会議での活動を報告し、核兵器禁止条約の意義について理解を深めました。

第一部では、締約国会議参加者による現地活動報告と、核兵器禁止条約の意義に関する講演が行われ、広島の高校生も参加しました。

第二部では、今後の活動に関する意見交換が行われ、若者の役割や活動の継続、仲間作りなど、核兵器問題に対する機運醸成の課題について議論されました。

ICRC駐日代表のジョルディ・ライク氏も参加し、ユースの活動を激励しました。

これらの活動を通じて、核兵器をめぐる現状と課題が共有され、若者たちが主体的に問題に取り組み、未来を切り開くことへの期待が込められています。

核兵器廃絶に向けた国際的な連携は不可欠です。各国の議員が協力し合うことで、核兵器のない世界へさらに近づけるでしょう。

日本の現状と今後の展望

日本は核兵器禁止条約にどう対応?なぜ参加しないの?

核兵器国不参加、米国の抑止力依存が理由。

日本政府の核兵器廃絶決議案に対する国際社会の反応と、今後の日本の対応について見ていきましょう。

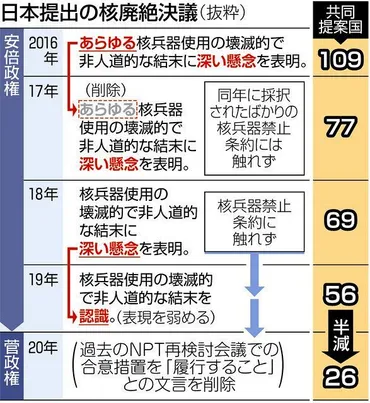

✅ 日本政府が国連総会に提出した核兵器廃絶決議案が賛成多数で採択されたが、賛成国数は減少し、共同提案国も半減した。

✅ 決議案の内容は、核兵器禁止条約に触れず、核兵器使用による人道上の結末に対する表現が弱まるなど、核保有国に配慮した内容となっている。

✅ 共同提案国の減少は、核兵器禁止条約への言及がないことなどに対する、核兵器を持たない国々の不満が影響していると考えられる。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/73177日本政府の今後の対応については、国際社会の動向を注視し、核兵器のない世界を目指す国際的な取り組みに、どのように貢献していくのかが重要です。

核兵器禁止条約への日本の対応は、国際社会の中でも注目を集めています。

日本政府は、核兵器保有国が参加していないこと、米国の核抑止力への依存、条約内容の国際法上の既存の枠組みとの整合性がないことを理由に参加を見送っています。

日本は署名もしておらず、将来的に参加するかどうかは国際情勢や国内世論を踏まえて判断されます。

しかし、核兵器のない世界を目指す活動は、日本国内でも活発に行われています。

KNOWNUKESTOKYOなどの団体は、情報発信やイベント開催を通じて、核兵器の問題への関心を高める活動を行っています。

日本が今後、どのような形で核兵器廃絶に向けた国際的な取り組みに参加していくのか、国際情勢や国内世論の動向を注視していく必要があります。

日本ももっと積極的に核兵器廃絶に向けて動いてほしいな!応援してます!

本日は、核兵器廃絶に向けた様々な活動と、国際社会の動きについてご紹介しました。

核兵器のない世界を目指して、私たち一人ひとりができることを考えていくことが大切です。

💡 核兵器禁止条約は、核兵器廃絶に向けた重要な一歩であり、国際的な議論を活発化させています。

💡 若者、被爆者、市民社会など、多様な人々が核兵器廃絶に向けて積極的に活動しています。

💡 国際的な連携と、日本政府の今後の対応が、核兵器廃絶の実現に向けて重要です。