教育無償化の今後は?多子世帯支援や給食費についても解説!(教育無償化?)多子世帯支援と給食費無償化に関する最新情報

高校無償化制度を徹底解説!教育機会の均等をめざし、私立高校の実質無償化も実現。所得制限や申請方法、自治体の独自支援、そして課題まで網羅。子育て世帯必見、教育費の負担軽減に向けた最新情報をお届けします。

💡 高校無償化制度は、授業料を支援する制度で、所得制限や申請方法、支援内容が定められています。

💡 2025年度からは多子世帯向けの大学授業料等の無償化が決定し、私立高校の所得制限撤廃も検討されています。

💡 地方自治体独自の支援制度や、給食費無償化の動きなど、教育支援の形は多様化しています。

高校無償化は始まりましたが、教育を取り巻く制度は刻々と変化しています。

今回は、教育無償化の現状と、今後の展望について詳しく見ていきましょう。

教育無償化の波 始まりと広がり

高校無償化ってどんな制度?何がお得なの?

授業料を支援!教育費負担を軽減。

はい、高校無償化は、多くの生徒にとって大きな影響を持つ制度です。

制度の始まりから、現在の拡充に至るまでの経緯を見ていきましょう。

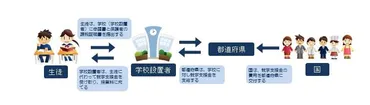

✅ 高等学校等就学支援金制度は、所得要件を満たす高校生等の授業料を支援する制度で、国公私立問わず適用されます。

✅ 支給を受けるためには在学要件と所得要件を満たす必要があり、原則として入学時に学校へ申請書類を提出し、オンライン申請も可能です。

✅ 収入の変更や保護者の変更があった場合は速やかに学校を通じて都道府県へ届け出る必要があり、未申告の場合や変更を届け出ない場合は、就学支援金の返納が発生する可能性があります。

さらに読む ⇒高等学校等就学支援金制度:文部科学省出典/画像元: https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htmなるほど、2020年から私立高校も実質無償化になったのは大きいですね。

少子化対策の一環というのも納得です。

幅広く支援が行われるようになったのは良いですね。

2010年に始まった高校無償化(高等学校等就学支援金制度)は、教育機会の均等化と少子化対策を目的とした国の助成制度です。

当初は所得制限が設けられていましたが、2020年4月からは私立高校への支援も拡充され、公立高校と同様の実質無償化が実現しました。

この制度は、国公私立の高校、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校等に通う生徒を対象とし、世帯年収に応じて授業料を支援します。

2019年には幼児教育・保育の無償化が始まり、2025年度からは小中学校の学校給食費の公費負担も検討されるなど、子育て世帯の経済的負担軽減に向けた流れが加速しています。

高校無償化は、教育の機会均等に大きく貢献しました。少子化対策としても効果があり、今後の動向にも注目ですね。

制度の仕組み 支援内容と申請方法

高校無償化、いくらもらえる?年収で変わる支援額とは?

年収590万円未満で上限、590〜910万円未満で一部支給。

はい、制度の仕組みを理解することは、利用を検討する上で重要です。

支援内容や申請方法について、詳しく見ていきましょう。

公開日:2023/11/17

✅ 高校無償化制度は、授業料を軽減する目的で2010年に始まり、2020年の改正で私立高校も対象となりました。就学支援金は学校に直接支払われ、所得制限は家族構成や収入によって異なります。

✅ 受給資格は、高等学校等に在学し日本国内に住所があることと、親の所得が計算式で30万4,200円未満であることです。所得は保護者の課税標準額で計算され、共働きの場合は両親の収入が考慮されます。

✅ 公立高校と私立高校では支給上限額が異なり、私立高校は授業料が高いため上限額も高めに設定されています。共働き世帯や片方が働いている場合など、世帯年収によって支給対象が異なります。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/komechan/education/education20221224/世帯収入によって支給額が変わるんですね。

オンライン申請もできるのは、便利ですね。

制度をきちんと調べて、自分に合った支援を受けたいですね。

高校無償化の支援内容は、通う高校の種類と世帯収入によって異なります。

具体的には、世帯年収590万円未満の場合は上限額が支給され、590万円以上910万円未満の場合は、公立高校向けに年間11万8800円が支給されますが、私立高校向け加算はありません。

910万円を超える場合は支給対象外となります。

申請は、原則として入学時の4月に学校等に書類を提出することで行われ、オンライン申請システム「e-Shien」も利用可能です。

都道府県によっては、国の支援に加えて独自の支援制度を設け、所得制限の緩和や授業料以外の費用への支援を行っています。

申請には、受給資格認定申請書やマイナンバーカードの写し等が必要で、地方住民税の申告が未済の場合は、事前に申告が必要です。

ホンマに細かく制度が定められてるんですね!所得制限とか、計算ややこしいけど、しっかり確認しとかんと損やな!

次のページを読む ⇒

教育費無償化は進む?大学・高校授業料減免、所得制限撤廃の動き。課題も多く、子育て支援のあり方を再考!