選挙カーの騒音問題とは?騒音規制の法的枠組みや対策を解説?選挙カー、騒音、法規制、騒音問題、対策

選挙カー、アドトラック…騒音問題を法律で徹底解説!公職選挙法、騒音規制法、自治体条例を比較し、騒音の種類、時間帯別の規制内容、警察への通報方法まで網羅。騒音問題解決のヒントがここに。引っ越し前のリスク調査も重要!

💡 選挙カーの騒音問題は、公職選挙法と自治体条例によって規制されており、法的な枠組みを理解することが重要です。

💡 騒音規制法、環境基本法、自治体条例など、日本の騒音規制は多岐に渡り、それぞれの規制対象と基準が異なります。

💡 騒音トラブルが発生した場合は、警察への通報や、自治会・管理会社への相談といった、適切な対応策を講じることが大切です。

さて、今回は騒音問題について、様々な角度から見ていきましょう。

まずは、選挙カーの騒音問題について焦点を当てていきます。

選挙カーの騒音問題:法的な枠組み

選挙カーの騒音は、具体的に何によって規制される?

公職選挙法と自治体条例で規制

選挙カーの騒音問題は、私たち国民の生活に密接に関わる問題です。

法律や規制の現状を把握し、対策を考える必要がありますね。

公開日:2024/10/17

✅ 選挙が始まると、選挙カーによる候補者名の連呼に対して「うるさい」「迷惑」といった苦情が住民から多く寄せられる。

✅ 公職選挙法では、選挙カーは走行中は連呼行為しか認められていないが、これは過去に廃止されたものの復活した経緯がある。

✅ 選挙カーでの名前の連呼が有権者の投票行動に与える影響については、研究が行われている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241016/k00/00m/010/043000cなるほど、公職選挙法では音量規制が明確ではなく、住民からの苦情が多いというのは大きな問題ですね。

一方で、街宣車の規制は自治体条例で進んでいるというのは対照的です。

2022年の参議院選挙における選挙カーの騒音問題は、公職選挙法と各自治体の条例という二つの法的枠組みによって規制されています。

公職選挙法では、選挙運動期間と時間が定められており、選挙カーによる名前の連呼は認められています。

しかし、音量規制は明確にされておらず、学校や病院周辺での静穏保持が求められる程度です。

一方、街宣車やアドトラックは、各自治体の条例によって規制されており、拡声器から10m離れた地点で85デシベルを超える音を「暴騒音」とし、原則禁止されています。

選挙カーの騒音問題は、法律と住民への配慮のバランスが難しい問題ですね。法改正を含めた議論が必要かもしれません。

日本の騒音規制法体系

騒音規制、日本ではどんな法律が関係してる?

騒音規制法、環境基本法、自治体条例。

騒音規制法は様々な騒音源を対象としているのですね。

地域によって基準が異なるのも、生活環境への配慮からでしょうか。

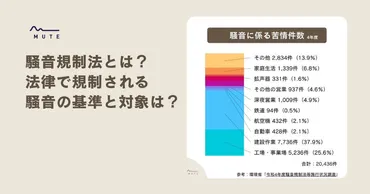

✅ 騒音規制法は、工場、事業場、建設作業、自動車などから発生する騒音を規制し、人々の生活環境と国民の健康を保護するために制定された法律です。

✅ 騒音規制の対象は、工場・事業場騒音、建設作業騒音、自動車騒音、深夜/夜間の騒音等で、それぞれ音量や作業時間に関する具体的な基準が定められています。

✅ 規制基準は地域によって異なり、都道府県知事が指定する区域の種類(第一種~第四種)によって、昼間、朝・夕、夜間といった時間帯ごとに音量の許容範囲が設定されています。

さらに読む ⇒防音専科|世界最高レベルの防音マット出典/画像元: https://mute-place.com/blogs/bouon/noise-regulation-law騒音規制法や環境基本法、それに各自治体の条例と、騒音に関する法体系は本当に複雑ですね。

事業者だけでなく、私たちも理解しておくべき点が多いと感じました。

騒音規制に関する日本の法体系は多岐にわたります。

騒音規制法は、工場、事業場、建設工事、自動車、深夜騒音など特定の種類の騒音を規制しており、主に事業者に対して適用されます。

環境基本法は、騒音全般や航空機、新幹線鉄道騒音に関する環境基準を定めていますが、罰則の有無など騒音規制法とは規制の対象が異なります。

また、各自治体は騒音規制法に加えて、独自の条例を制定しており、日常生活の騒音も規制対象としている場合があります。

騒音規制法における騒音規制は、特定施設の設置や建設工事作業、自動車騒音、深夜騒音など、対象や規制基準が詳細に定められています。

騒音規制の法体系は多岐に渡り、それぞれの法律で対象や規制基準が異なるんですね。勉強になりますわ!

次のページを読む ⇒

騒音問題、もう我慢できない?警察への通報、被害届、リスク調査…対策を解説!法規制も理解し、騒音のない快適な生活を取り戻そう。