高額療養費制度とは?分かりやすく解説!制度の仕組みや申請方法、改定案の影響は?高額療養費制度の基礎知識と、今後の制度改定の動向

病気やケガで医療費が高額になった時の強い味方、高額療養費制度! 自己負担を年齢や所得に応じて軽減し、家計をサポート。制度の仕組み、申請方法、そして改悪の可能性まで解説します。賢く利用して、万が一の時の備えに!

高額療養費の計算と手続き

医療費の負担を軽減!高額療養費制度のキモは?

所得と限度額把握、事前手続きが重要!

高額療養費の計算方法や、手続きについて解説します。

複雑に見える計算も、きちんと理解すれば安心です。

✅ 高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が公的医療保険から支給される制度で、年齢や所得によって自己負担限度額が異なります。

✅ 自己負担額の合算は、70歳未満は21,000円以上の自己負担分、70歳以上は金額に関わらず全て合算でき、同一世帯の家族分も合算できます。また、多数回該当による自己負担限度額の軽減や、特定疾患の治療、高額医療・高額介護合算療養費制度など、自己負担を軽減する仕組みがあります。

✅ 高額療養費の対象外となるものとして、差額ベッド代、入院時の食事代の一部負担、先進医療の技術料などがあり、手続きとしてはマイナンバーカードの利用や、限度額適用認定証の申請が挙げられます。

さらに読む ⇒公益財団法人 生命保険文化センター出典/画像元: https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/8455.html高額療養費の計算は、年齢や収入によって自己負担限度額が異なるので、自身の状況を確認することが大切ですね。

手続きも事前に確認しておきましょう。

高額療養費の計算は、自己負担限度額に基づき行われ、年齢や収入によって上限額が異なります。

計算式や所得区分に応じた自己負担額については、詳細な情報が提供されます。

高額療養費の手続きは、事前に「限度額適用認定証」を交付してもらう方法と、医療機関の窓口で自己負担額を支払い、後日、高額療養費の支給申請を行う方法があります。

また、過去12ヶ月で上限額に達した回数が多いほど、4回目以降は負担額がさらに軽減される「多数回該当」という制度もあります。

障害のある方が利用できる医療費助成制度も存在し、制度は多岐にわたります。

本制度を理解し、適切な手続きを行うことで、医療費の負担を軽減できます。

高額療養費制度の利用にあたっては、自身の所得区分と自己負担限度額を把握し、必要に応じて手続きを行うことが重要です。

高額療養費の計算方法や手続きについて、詳しく説明していただき、ありがとうございます。限度額適用認定証の申請など事前に準備しておくと、安心ですね。

現行制度の問題点と課題

高額療養費制度、改悪の可能性って本当?

2025年度予算案で、大幅な改悪が検討されています。

高額療養費制度の現行制度の問題点について解説します。

制度だけではカバーできない費用についても触れていきます。

✅ 政府は高額療養費制度の自己負担額を2027年8月までに段階的に引き上げる方針を決定し、平均的な年収層では負担が大幅に増加する見込み。

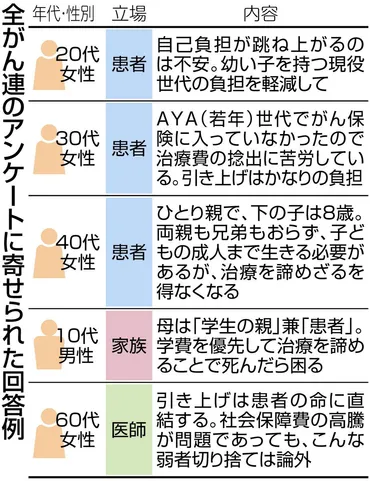

✅ がんや難病の患者団体は、自己負担増による治療継続の困難さを訴え、オンラインアンケートで切実な声が集まっている。

✅ 石破首相は国会答弁で方針変更を否定し、野党は追及を強める構えを見せている。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/382362高額療養費制度は、高額な医療費から私たちを守ってくれる、とても大切な制度ですが、差額ベッド代などは対象外なのですね。

民間の医療保険も検討する必要があるかもしれませんね。

高額療養費制度は、医療費の家計負担を軽減する重要な制度ですが、制度だけではカバーできない費用も存在することに注意が必要です。

例えば、入院時の食事代や差額ベッド代は高額療養費制度の対象外です。

高額療養費制度だけではカバーできない費用に備えるために、民間の医療保険を検討することも選択肢の一つとなります。

また、現行制度の運用には課題も存在します。

厚労省は、現役世代の負担軽減を口実に、高額療養費の大幅な改悪を検討しており、2025年度予算案に盛り込まれる可能性があります。

政府は、子ども子育て支援金の財源を確保するため、社会保障費の削減を検討しており、その一環として高額療養費の見直しが挙げられています。

石破首相や福岡厚労大臣も高額療養費の見直しに言及し、社会保険料軽減と子ども子育て支援金の財源確保を関連付けています。

高額療養費制度の課題について、客観的な視点から解説していただき、ありがとうございます。制度の限界を理解した上で、他の選択肢も検討することが重要ですね。

改定案の影響と今後の展望

高額療養費改悪、撤回求める声、その理由は?

重篤疾患患者の命綱、国民負担増の可能性。

高額療養費制度の改定案の影響と、今後の展望について解説します。

国民への影響を考慮した議論が重要です。

公開日:2024/12/16

✅ 厚生労働省は、高額療養費の自己負担上限を平均所得層で7.5%~12.5%引き上げ、70歳以上の外来特例を見直すことで、国民1人当たりの保険料負担を1300~5300円程度軽減する試算を提示しました。

✅ 自己負担上限の引き上げ案は、所得水準に応じて引き上げ幅を異ならせ、高所得層の負担を大きくする一方、低所得層への配慮も行っています。外来特例の見直し案は、廃止は見送りつつ、負担増の程度が異なる3つの案が提示されました。

✅ これらの試算結果を踏まえ、2025年度予算案編成過程で自己負担上限額や70歳以上の外来特例について政府が具体的に決定します。

さらに読む ⇒(旧メディ・ウォッチ)出典/画像元: https://gemmed.ghc-j.com/?p=64302高額療養費制度の改定案は、私たちの医療費負担に大きな影響を与える可能性がありますね。

今後の動向を注視し、正しい情報を収集することが大切です。

高額療養費制度の改悪は、年間1250万人が利用する制度であり、がんなどの重篤な疾患を抱える患者の命綱となっているため、撤回されるべきという意見があります。

高額療養費の削減によって生じる保険料軽減は、実質的なものではなく、むしろ子ども子育て支援金制度への新たな拠出を求めるため、国民の負担増につながる可能性があります。

高額療養費改悪による保険料削減は、27年度には3500億円を見込んでいるものの、最終的に国民の負担が増える可能性があります。

防衛費が史上最高の8兆円を超える中、子育て支援財源を医療・介護の給付費削減や社会保険料から徴収するのではなく、別建てで確保すべきであるという意見も存在します。

高額療養費制度の対象範囲や計算方法を理解し、必要に応じて手続きを行うことで、経済的な負担を軽減できます。

高額療養費制度の改定案と、それに対する様々な意見について、詳しく説明していただき、ありがとうございます。高額療養費の改悪は、国民の負担を増やすことになりかねませんね。

高額療養費制度は、私たちの医療費負担を軽減する重要な制度です。

制度を理解し、適切に利用することが大切ですね。

💡 高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に自己負担額を軽減する制度であり、年齢や所得によって自己負担限度額が異なります。

💡 制度の適用を受けるためには、加入している公的医療保険への申請が必要です。事前に限度額適用認定証を取得することもできます。

💡 今後の制度改定により、自己負担額が引き上げられる可能性があり、その影響についても注視する必要があります。