高額療養費制度とは?医療費の自己負担を軽減?(制度と申請方法)自己負担限度額の見直しと申請方法

医療費が高額で困っていませんか?高額療養費制度で自己負担を軽減!年齢や所得で変わる限度額、申請方法、適用例をわかりやすく解説。2025年の制度改正情報も。賢く活用して、医療費の不安を解消しましょう!

💡 高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に、自己負担を軽減する制度

💡 年齢や所得に応じて自己負担限度額が異なり、70歳未満と70歳以上で計算方法が異なる

💡 申請方法や、多数回該当・特定疾病などの制度も存在

高額療養費制度について、詳しく見ていきましょう。

まず、制度の概要から解説します。

高額療養費制度の概要

医療費が高額でも安心?高額療養費制度のポイントは?

年齢と年収で自己負担限度額が変わります。

高額療養費制度は、医療費の自己負担を軽減する大切な制度です。

✅ 高額療養費制度は、医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が返金される制度で、年齢や所得によって自己負担限度額が異なります。

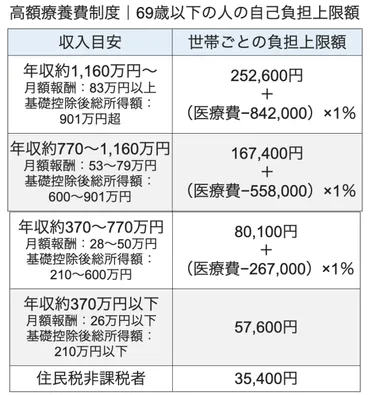

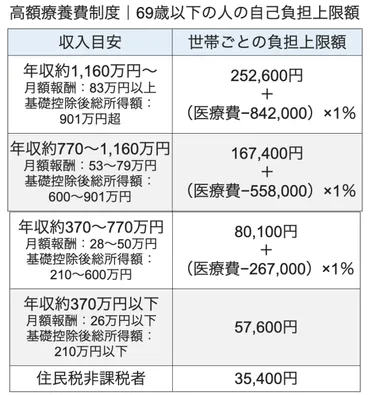

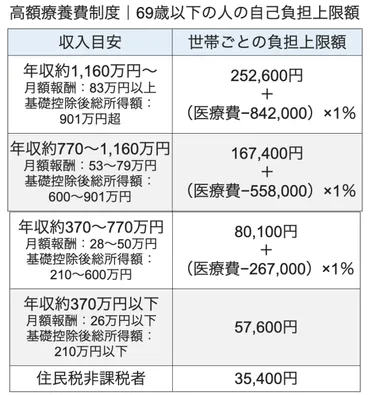

✅ 69歳以下の自己負担限度額は所得によって細かく区分され、1ヶ月の医療費が21,000円未満の場合は対象外となるなどの注意点があります。70歳以上の場合は、入院・退院の区別なく健康保険適用の治療費が対象となります。

✅ 高額療養費制度を利用する際に事前に窓口での支払いを自己負担限度額までにするには、限度額適用認定証の申請・提出が必要となります。

さらに読む ⇒仕事探しはシニアジョブエージェント|代の転職・歳以上の求人サイト出典/画像元: https://senior-job.co.jp/magazine/kougaku-ryouyouhi70歳未満と70歳以上で異なる自己負担限度額や、21,000円未満の医療費は対象外など、注意点も多いですね。

高額療養費制度は、医療費が高額になった場合の自己負担を軽減するための制度です。

この制度は年齢と年収によって自己負担限度額が異なり、70歳未満と70歳以上では異なる計算式が適用されます。

とくに70歳未満の場合は所得に応じて限度額が変動し、高所得者ほど高額になります。

一方、70歳以上の方も、年収に応じて自己負担限度額が設定され、外来診療のみでも自己負担限度額を超えれば払い戻しの対象となります。

高額療養費制度は、国民の医療費負担を軽減する上で、非常に重要な制度です。分かりやすい解説、ありがとうございます。

75歳以上の高齢者と高額療養費制度の適用

78歳のおばあ様の入院、自己負担はいくら?

所得区分で異なり、44000円or15000~24600円。

75歳以上の高齢者の方も、高額療養費制度の恩恵を受けられるんですね。

✅ 高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額が公的医療保険から支給される制度です。自己負担限度額は年齢や所得によって異なり、差額ベッド代や先進医療などは対象外です。

✅ 高額療養費の計算では、70歳未満は21,000円以上の自己負担分が合算対象となり、70歳以上は全額合算できます。世帯単位での合算や、同一世帯で多数回該当する際の自己負担軽減制度もあります。

✅ 高額療養費の対象外となる費用や、自己負担額の軽減措置、手続き方法についても説明されています。マイナ保険証を利用することで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることが可能です。

さらに読む ⇒公益財団法人 生命保険文化センター出典/画像元: https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/8455.html75歳以上の方の場合、マイナンバーカードがあれば、限度額適用認定証は不要になるのは便利ですね。

高額療養費制度の具体的な適用例として、78歳のお祖母様の長期入院を想定したケースを紹介します。

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入しており、病院の窓口で保険証を提示することで高額療養費制度が自動的に適用されます。

自己負担限度額は所得区分によって異なり、年金所得者の場合、所得区分が「一般」であれば入院+外来で44000円、住民税非課税であれば15000円~24600円です。

限度額認定証の申請も可能ですが、マイナンバーカードを利用すれば限度額適用認定証は不要になります。

高額療養費制度は保険診療内の費用にのみ適用され、差額ベッド代や自費診療は対象外です。

請求額の内訳を確認し、保険診療の範囲を確認することが重要です。

高齢者の医療費は高くなりがちですから、このような制度は本当に助かりますわ。マイナカードで手続きが簡素化されるのもええね!

次のページを読む ⇒

医療費の負担を軽減!高額療養費制度の申請方法を解説。申請方法、対象者、注意点、2025年改正情報も網羅。