イノベーションと年金制度改革の未来展望?企業が持続可能な社会を築くためにイノベーションと年金制度改革:持続可能な社会への道

イノベーションは、働き方、顧客価値、社会インパクトを変革する。年金制度改革は、高齢者の就労促進と現役世代の負担増という課題に直面。在職老齢年金の見直し、保険料引き上げ、基礎年金増額案など、未来の年金制度を左右する議論が活発化。持続可能な社会のために、多角的な視点と革新的な発想が求められる。

年金制度改革の焦点:在職老齢年金制度の見直し

高齢者の就労意欲を阻害?在職老齢年金制度、どうなる?

見直しで、年金減額の仕組みが変わる可能性。

在職老齢年金制度の見直しが、高齢者の就労意欲を刺激し、労働力不足の解消に繋がることに期待したいですね。

公開日:2019/11/08

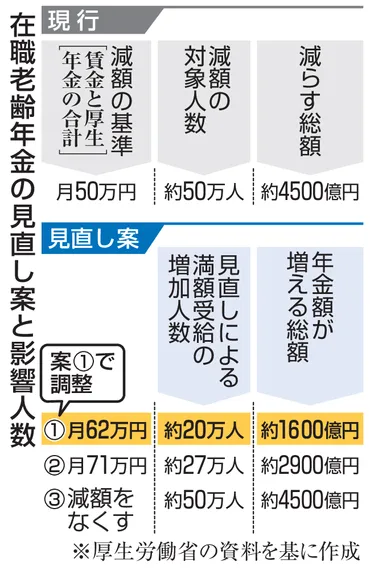

✅ 厚生労働省は、在職老齢年金の減額基準を60代前半と65歳以上で異なる基準から、62万円超で統一する案を検討しています。

✅ この案は、与党との調整を経て年末までに結論を出し、来年の通常国会に関連法の改正案を提出する予定です。

✅ 対象者の収入と年金の合計額が一定額を超えると年金が減額される制度の見直しです。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20191009/k00/00m/040/261000c在職老齢年金制度の見直しは、高齢者の就労意欲を促進する上で重要なポイントですね。

令和6年4月に行われた年金部会では、被用者保険の適用拡大、基礎年金保険料拠出期間の延長、マクロ経済スライド調整期間の一致、在職老齢年金制度の見直し、厚生年金保険の標準報酬月額上限の引き上げといった5つの論点についてオプション試算を行うことが提案されました。

特に注目されているのは、在職老齢年金制度の見直しです。

現在の制度では、65歳以上で働きながら年金を受け取る際、賃金と年金の合計額が一定額を超えると、年金が減額される仕組み(在職老齢年金制度)があります。

これは、高齢者の就労意欲を削ぎ、「働き控え」を引き起こすとの指摘があり、少子高齢化と労働力不足が深刻化する中で問題視されています。

この制度の見直しは、政府の検討課題の一つとなっています。

少子高齢化が進む中で、高齢者の就労支援はますます重要になると思います。私も将来の年金制度について、もっと関心を持とうと思いました。

年金改革の具体的な内容と現役世代への影響

年金改革であなたの保険料は上がる?いつから?

2027年9月から、月収65万円超の人は負担増。

在職老齢年金制度の適用基準額引き上げは、働く高齢者の生活を支える上で重要な変化ですね。

✅ 厚生労働省は、働いて収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金制度」の適用基準額を引き上げる方向で検討しています。

✅ 適用基準額は、現在の月50万円から62万円に引き上げられます。

✅ これにより、より多くの働く高齢者が満額の年金を受け取れるようになります。

さらに読む ⇒静岡新聞出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1603618年金改革は、現役世代の負担増という側面もありますが、高齢者の生活を支えるための必要な措置とも言えますね。

政府は、人手不足への対応を目的とした年金改革法案を通常国会に提出予定であり、その中でも「在職老齢年金制度」の見直しが焦点となっています。

2026年度からは、年金減額の基準が緩和され、月額62万円まで満額支給となるよう見直される予定です。

また、厚生年金の給付額増加に伴い、現役世代の保険料負担が増加します。

2027年9月を目途に、賞与を除く年収798万円以上の会社員が納める厚生年金保険料が引き上げられ、月収65万円を上限としていた保険料の上限が75万円に引き上げられます。

これらの変更は、豊かな高齢者の年金給付を増やすために現役世代の負担を増やすものと見なされ、現役世代からの不満の声も上がっています。

厚生労働省は、厚生年金の積立金を活用して基礎年金(国民年金)を3割程度引き上げる案について検討を進めており、制度改正には、財源確保が不可欠です。

現役世代と高齢者世代双方の負担と恩恵のバランスが、今後の制度設計において重要になるでしょう。

イノベーションと年金制度改革の未来展望

年金改革、成功の鍵は?イノベーションと〇〇!

変化受容と多様な視点。

年金制度改革は、イノベーションの視点を取り入れることで、より良い制度設計が可能になると思います。

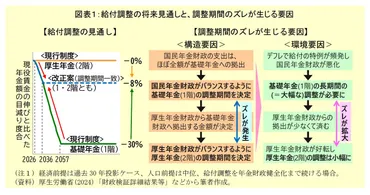

✅ 次期年金改革案では、基礎年金の給付調整を早期に終了させ、厚生年金との調整期間を一致させることで、現役時代の給与水準に関わらず年金額の目減り幅を均等化し、低所得者層ほど年金が目減りする逆進性を解消することを目指しています。

✅ 現行制度では、基礎年金の調整期間が厚生年金よりも長期間化する見通しとなっており、給与水準が低いほど年金額の減少幅が大きくなるという問題点があります。調整期間の一致により、この問題の改善が期待されます。

✅ 調整期間の一致には、厚生年金の給付水準が下がる受給者への補填や、積立金の活用、国庫負担の増加といった論点が存在します。これらの影響を考慮し、世代間のバランスを重視した評価が必要とされています。

さらに読む ⇒シンクタンクならニッセイ基礎研究所出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81220?site=nli調整期間の一致は、世代間のバランスを考慮した重要な視点ですね。

イノベーションが不可欠です。

イノベーションを実現するためには、過去の成功体験にとらわれず、変化を受け入れ、新しい知識や技術を積極的に取り入れる姿勢が重要です。

また、失敗を恐れずに挑戦する文化、多様な人材の力を引き出すマネジメント、情報共有の促進などが不可欠です。

年金制度改革においては、長期的な視点と多角的な視点からの検討が不可欠です。

厚生年金の財源を基礎年金に充当する案は、将来の年金受給額にも影響を与える可能性があります。

将来的な年金制度の持続可能性を確保し、国民の豊かな老後を支えるためには、イノベーションの視点を取り入れた年金制度の改革と、社会全体の持続可能な発展を目指す必要があります。

イノベーションの視点を取り入れ、社会全体で長期的な視点を持つことが重要ですね。

本日は、イノベーションと年金制度改革についてご紹介しました。

どちらも、私たちの未来にとって非常に重要なテーマですね。

💡 大企業のイノベーションは、社内外のリソース活用と共創が重要。

💡 年金制度は財政検証に基づき、将来設計が議論される。

💡 在職老齢年金制度の見直しは、高齢者の就労意欲を促進する。