FRBのボウマン氏:金融政策の舵取りは?金融政策スタンスと経済への影響

FRBボウマン理事は講演で金融政策と経済の関係を解説!インフレ、雇用、金利など最新経済状況分析&今後の政策の方向性を明らかに!

💡 FRBが金融政策を通じて経済を調整しようとしている方法を理解できます。

💡 最近の経済状況と今後の金融政策の方向性を把握できます。

💡 ボウマン理事の講演内容のポイントが分かります。

それでは、第一章として、ボウマン理事の講演内容をご紹介します。

FRBのボウマン理事による講演:金融政策と経済への影響

米FRBは経済調整にどんな政策を考えている?

利上げや利下げなど

ボウマン理事は、最新の経済指標を分析し、金融政策の現状と今後の見通しについて解説しましたね。

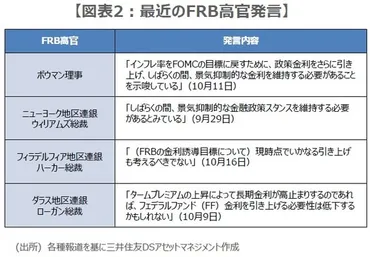

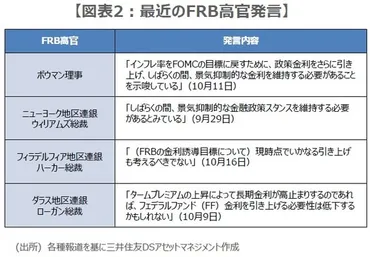

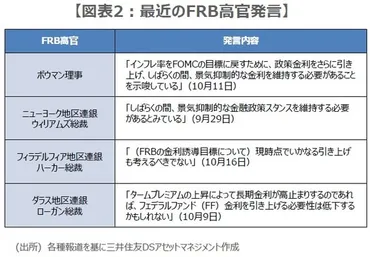

✅ 米連邦公開市場委員会(FOMC)メンバーの金融政策スタンスについて、ハト派(景気重視)、中立、タカ派(物価重視)の3つに区分し、メンバーの最新の政策スタンスを確認した。

✅ ボウマン理事、ウィリアムズ総裁、ハーカー総裁、ローガン総裁の最近の言動を踏まえ、それぞれのスタンスを修正した。

✅ 現状、ハト派5名、中立4名、タカ派3名となっているが、米経済の底堅さを考慮し、年内に25ベーシスポイントの追加利上げを予想。

さらに読む ⇒富裕層向け資産防衛メディアゴールドオンライン出典/画像元: https://gentosha-go.com/articles/-/55231今後の金融政策は、経済指標の動向を見極めながら柔軟に対応していく必要があると、ボウマン理事は強調しています。

2025年3月7日、FRB(連邦準備制度理事会)のミシェル・ボウマン理事は、金融政策が実体経済にどう影響するかというテーマで講演を行いました。

この講演は、FRBが金融政策を通じて経済を調整しようとしている方法、最近の経済状況、そして今後の金融政策の方向性について明らかにする重要なものです。

ボウマン理事は、インフレの動向や雇用の状況など、最近の経済状況を分析し、現在の金融政策が適切かどうかを評価しました。

また、過去の金融政策が経済にどのような影響を与えたのか検証し、政策の効果が現れるまでの時間差や影響の大きさを詳しく解説しました。

これらの分析を踏まえ、今後の経済状況によっては追加の利上げや利下げ、または現状維持など、様々な選択肢が考えられると述べています。

この講演は、FRBのような中央銀行が政策決定の透明性を高め、市場参加者との対話を通じて政策の効果を高めようとしていることを示しています。

また、適切な金融政策が経済の安定に不可欠であることを強調し、FRBが経済の現状をどのように認識し、今後どのような政策をとろうとしているのかを知る上で重要な情報源となっています。

ボウマン理事の講演内容の詳細については、FRBの公式サイトや経済ニュースサイトで確認できます。

FRBの動向を注意深く見守り、今後の経済状況の変化に対応していくことが重要です。

ボウマン理事の講演は、非常に興味深い内容ですね。今後の経済政策の方向性を示す上で重要な指標となるでしょう。

金融政策報告(MPR)から読み解く今後の政策運営

高齢化で労働力は減少?今後の米経済は?

労働需給は緩和へ

パウエル議長は、慎重ながらもさらなる利上げの可能性を示唆しているとのことですね。

公開日:2023/11/09

✅ 米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は、金利がインフレ対策に十分な水準に達したとは確信しておらず、さらなる利上げの可能性を示唆しました。

✅ ただし、パウエル議長は慎重な姿勢を示し、さらなる利上げは経済データに基づいて慎重に行われ、インフレ抑制と経済への過剰な引き締めリスクのバランスを考慮する必要があると述べています。

✅ 長期的に見ると、FRBは供給ショックの影響を無視できなくなり、将来の政策決定では供給主導の価格上昇にこれまで以上に注意を払う必要があるとパウエル議長は指摘しています。

さらに読む ⇒ロイター 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/BAWHVQ3LLNL6TFEC4IBR6TPB64-2023-11-09/今後の政策運営は、インフレ抑制と経済への過剰な引き締めリスクのバランスをどのように取るかが課題となりそうですね。

パウエル議長の議会証言と同時に公表された金融政策報告(MPR)には、今後の政策運営に影響を与えうる論点があります。

労働供給の展望では、労働参加率の回復が鈍化する中、高齢者層の自主的退職が主な要因と推測されています。

高齢者層はCovid-19の感染リスクや財政支援による資産蓄積などを背景に、労働市場から離れる傾向にあると考えられます。

しかし、移民の流入は改善傾向にあるほか、ブルーカラー労働者における労働参加率の減少は相対的に深刻ではないため、労働需給の緩和が期待できる。

また、飲食、宿泊、娯楽といった人手不足の業種では、IT化による生産性向上も見られます。

一方で、政策金利の運営では、FRBが従来のルールに基づいた利上げペースよりも緩やかな利上げを行っていることが示されています。

これは、Covid-19による経済への影響や名目ゼロ制約を考慮した結果と考えられます。

今後もFRBは、労働市場や経済状況を総合的に判断しながら、適切な政策運営を進める必要がある。

パウエル議長の言葉は、今後の経済状況を左右する重要な発言ですね。

次のページを読む ⇒

トランプ大統領、金融規制緩和へ!FRB副議長にボウマン氏指名。銀行業界は歓迎ムード!