高レベル放射性廃棄物の最終処分とは?国民理解は?(廃棄物、地層処分、NUMO)高レベル放射性廃棄物の地層処分への取り組みと、国民への情報公開

エネルギー問題の鍵を握る原子力発電。その課題である高レベル放射性廃棄物(HLW)の地層処分に向けた技術開発と国民理解促進の取り組みを紹介。対話型説明会や科学的特性マップ公表、文献調査など、未来に向けた持続可能なエネルギー利用を目指す。

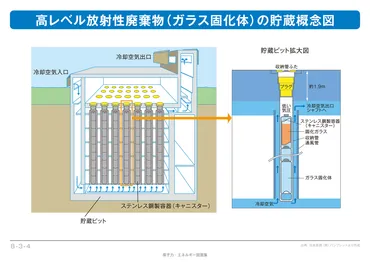

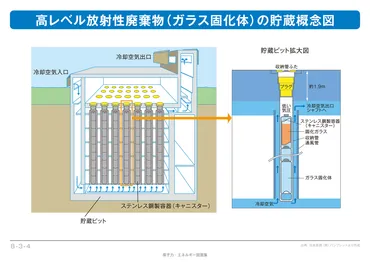

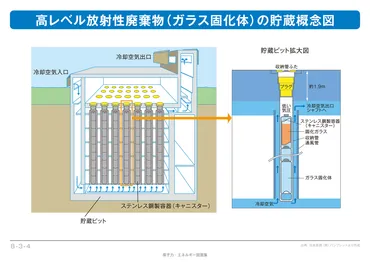

💡 高レベル放射性廃棄物はガラス固化され、六ヶ所村で一時貯蔵。自然の通風力で冷却。

💡 低レベル放射性廃棄物は放射能レベルに応じて分類され、異なる処分方法が採用される。

💡 高レベル放射性廃棄物の最終処分は地層処分が国際的に最適。日本でも計画進行中。

高レベル放射性廃棄物について、最終処分に向けた現状と課題、そして国民理解を深めるための取り組みについて見ていきましょう。

原子力発電と放射性廃棄物の基礎

原発の廃棄物、最終処分はどうなる?

地層処分が国際的ベスト、地下に埋設。

原子力発電と放射性廃棄物について、基礎知識から解説していきます。

✅ 高レベル放射性廃棄物はガラス固化体に成形され、30〜50年間貯蔵することで放射能と発熱量を減少させます。

✅ 現在、ガラス固化体は六ヶ所村の貯蔵管理センターで一時貯蔵されており、自然の通風力で冷却されます。

✅ 貯蔵施設は、耐震性のある頑丈な鉄筋コンクリート造りで、放射線遮蔽や気圧調整など、万全な安全対策が施されています。

さらに読む ⇒電気事業連合会出典/画像元: https://www.fepc.or.jp/supply/hatsuden/nuclear/haikibutsu/high_level/chozou/ガラス固化体の貯蔵施設の安全対策は、放射線遮蔽や気圧調整など、非常に徹底されているんですね。

原子力発電は、エネルギー源として重要な役割を担う一方、使用済燃料という放射性廃棄物を生み出します。

使用済燃料の再処理によって、ウランやプルトニウムを再利用できますが、残りの約5%は高レベル放射性廃棄物(HLW)としてガラス固化され、長期間にわたって放射能を保持します。

一方、原子力発電所の運転や解体に伴って発生する低レベル放射性廃棄物(LLW)は、放射能レベルに応じてL1、L2、L3と分類され、それぞれ異なる処分方法が用いられます。

高レベル放射性廃棄物の最終処分は、地層処分が国際的に最適な方法とされており、日本では地下300m以深の安定した岩盤に埋設する計画が進められています。

現在、ガラス固化体は青森県六ヶ所村の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターで安全に貯蔵されています。

また、低レベル放射性廃棄物(LLW)は放射能レベルに応じてL1、L2、L3に分類され、それぞれ異なる処分方法が採用されています。

高レベル放射性廃棄物の管理は、国民の安全にとって非常に重要です。詳細な説明、ありがとうございます。

高レベル放射性廃棄物最終処分への道のり

高レベル放射性廃棄物、最終処分への取り組みは?

地層処分へ。説明会も順次開催。

高レベル放射性廃棄物の最終処分への道のり、技術開発と説明会の現状について解説します。

✅ 記事は岐阜のエネルギー・環境に関するもので、2025年3月7日に公開された。

✅ 記事全文を読むには、会員登録またはログインが必要。

✅ 記事の詳細は不明。

さらに読む ⇒中日ナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/101344/記事の詳細は会員にならないと分からないんですね。

最終処分に関する技術開発は、着実に進んでいるようですね。

最終処分を実現するための技術開発も進んでいます。

坑道の水みち防止、断層分布把握、廃棄体回収可能性確保、マグマ分布把握などの技術開発が実施され、1999年の報告書で技術基盤が整備されたことが示されました。

2018年には、NUMOがサイト選定から閉鎖後の安全性確保までの技術的取組みをまとめた「包括的技術報告書(レビュー版)」を公表しました。

高レベル放射性廃棄物の最終処分は、再処理後のガラス固化体を地層処分する方針で進められてきました。

NUMO(原子力発電環境整備機構)は、地層処分の理解促進のため、経済産業省資源エネルギー庁と連携し、対話型全国説明会を順次開催しています。

2025年には福岡、川崎、仙台、神戸の4都市で説明会が予定されています。

また、12月16日より、島根県大田市、岐阜県大垣市、愛媛県松山市などでも対話型説明会が開催されます。

地層処分って、なんかロマンがありますなぁ。地下深くって、秘密基地みたいで。でも、安全第一やで!説明会、行ってみよ。

次のページを読む ⇒

高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた国の取り組みを紹介。国民理解促進のため、対話型説明会やパブリックコメントを実施。