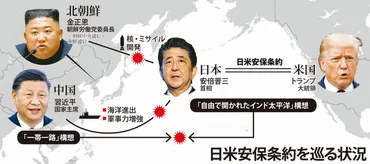

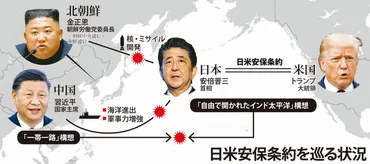

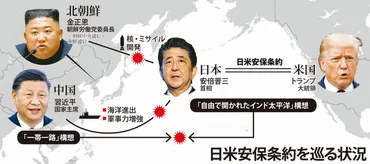

日本の安全保障は大丈夫?高まる国際情勢と防衛力強化への挑戦?日米同盟、中国、ロシア、北朝鮮など周辺国の軍事力増強、安保協力常設対話機構の提案

日本の安全保障は今、試練の時。中国、ロシア、北朝鮮の軍事力増強を受け、日本は外交と防衛力強化で対応。新たな安保協力機構を提唱し、多国間対話による危機管理を目指す。米中対立の構図も浮き彫りになる中、日本の戦略とは?

米中間の対立と多極化する国際情勢

シャングリラ会合、米中対立の焦点は?

ウクライナと台湾問題、安全保障体制。

続いて、米中間の対立と多極化する国際情勢について見ていきましょう。

公開日:2024/05/31

✅ オースティン米国防長官と中国の董軍国防相が、シンガポールで開催されたアジア安全保障会議で会談し、台湾問題や南シナ海、ウクライナ戦争などについて意見交換が行われた。

✅ 会談では、台湾海峡周辺での中国の威圧行動に対し、米国は懸念を表明し、中国は内政干渉を批判したが、軍同士の対話継続の重要性で認識を共有した。

✅ 中国は、南シナ海でのフィリピンとの対立における挑発行為への対応方針や、ガザ停戦推進の意向を示し、米国に二重基準の撤廃を求めた。

さらに読む ⇒ロイター 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/world/security/CULTW3H4S5PMNCR2LW72G6KW6Y-2024-05-31/米中の対立は、世界全体の安全保障に大きな影響を与えます。

中国の台頭と、それに対する米国の対応は、今後も注視していく必要があります。

2024年アジア安全保障会議(シャングリラ会合)では、ウクライナのゼレンスキー大統領と中国の董軍国防相の参加により、米中間を中心とした大国間の対立が浮き彫りになりました。

ゼレンスキー大統領は、ウクライナ侵攻が世界の安全保障に及ぼす影響と国際的な団結の重要性を訴えました。

一方、中国は、自国を「平和を求める国」と位置づけ、台湾問題に対する強硬姿勢を示し、南シナ海での軍事プレゼンス強化など自国の行動から目をそらそうとしています。

中国は同様の安全保障会議を北京で開催し、国際的な安全保障体制を自国に有利なように再編しようとしています。

うーん、米中って仲悪いんだ。なんか怖いな。平和って難しいんだね。

日中間の安全保障対話と共通の利益

日中関係改善の鍵は?安全保障対話の焦点とは?

多層的な対話による関係深化、共通の利益追求。

ここで、日中間の安全保障対話について見ていきましょう。

✅ 日中関係の将来を考え、安全保障対話が行われ、中国側は危険性の低減を主張し、朱氏の25項目を問題提起。共通の利益としてシーレーン保全や資源開発などの協同分野を模索。

✅ 中谷氏はCICA会議に触れ、姚氏は経済的な安全保障体制を提案。呉氏は対テロ対策での意義を指摘し、金田氏は共通利益の追求と国際法上の裏付けの必要性を指摘。

✅ 安全保障メカニズム構築に向け、EUの経験を参考にし、核兵器管理や多層的な対話の重要性が議論された。中国側からは、日本を核攻撃しない宣言の提案もあった。

さらに読む ⇒言論特定非営利活動法人言論【「議論の力」で強い民主主義をつくり出す】出典/画像元: http://www.genron-npo.net/world/archives/5343.html安全保障対話を通じて、共通の利益を見出し、関係を深める努力は重要ですね。

多層的な対話の重要性も理解できます。

2014年9月29日には、第10回東京-北京フォーラム安全保障対話が行われ、日中関係の将来を見据えた上での共通の利益について議論が交わされました。

中国側は空域における安全性を強調し、CICA会議に触れ、経済的に持続可能な安全保障体制について説明しました。

日本側は、共通利益の追求、国際法上の裏付け、EUの経験などを踏まえ、メカニズム構築の必要性を訴え、シーレーン保全や資源開発など、軍事以外の分野での協同作業、そして共有価値観の醸成が重要であると指摘しました。

最終的に、両国は安全保障メカニズムは多層的な対話を通じて関係を深めることを目指すべきであるとの認識を共有し、活発な意見交換が行われました。

日中間の安全保障対話は、緊張緩和のためには不可欠でしょう。共通の利益を見出すことはもちろん、国際法に基づいた議論も重要です。

中米関係の安定化への模索

中米関係、未来への鍵は?習近平主席が語る核心とは?

相互尊重、平和共存、協力ウィンウィン。

最後に、中米関係の安定化への模索について見ていきましょう。

✅ サリバン米大統領補佐官と習近平中国国家主席が北京で会談し、米中関係の安定化を確認した。

✅ サリバン氏は王毅外相や中国軍幹部とも会談し、米中間の意思疎通を強化。米軍関係者との会談は2018年以来。

✅ 習氏は「安定的で健全な中米関係」を目標とし、米国が中国を前向きに見てくれることを期待。バイデン大統領も両国関係を責任を持って管理する姿勢を示した。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.cnn.co.jp/world/35223362.html中米関係の安定化は、世界の平和と安定にとって不可欠です。

両国の対話と協力が、世界に良い影響を与えることを期待します。

2024年8月29日、習近平国家主席はサリバン米国家安全保障担当大統領補佐官と会談し、中米関係の重要性について言及しました。

習主席は、中米関係が競合ではなくパートナーシップであるという正しい戦略的認識を確立する必要性を強調し、相互尊重、平和共存、協力ウィンウィンの3原則を堅持するよう呼びかけました。

中国側は、両国関係発展の鍵として「五つの鍵」を提示しました。

サリバン補佐官はバイデン政権の対中政策の姿勢を再度表明しましたが、中国側は米国の約束の履行と、言行不一致の克服を求めました。

中国は、両国関係をより良く発展させたいという強い意思を示し、中米関係の安定的な発展と世界の平和に貢献することを目指しています。

中米の関係って、ほんまに重要やんな。なんか、大企業の社長同士がケンカしてるみたいで、周りが振り回される感じやね。仲良くしてほしいわー。

本日の記事では、日本の安全保障を取り巻く様々な課題と、それに対する様々な取り組みをご紹介しました。

対話と協力が、平和への道であると信じています。

💡 日米同盟は日本の安全保障の基盤であり、変化する国際情勢に対応するため、更なる協力が必要です。

💡 中国、ロシア、北朝鮮を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、多角的な対話チャンネルの構築が求められています。

💡 米中関係の安定化は、世界の平和と安定にとって不可欠であり、対話と協力が重要です。