福島第一原発事故の除染土、その行く末は?現状と課題、そして未来への展望

福島原発事故の除染土、その行方は? 14年経った今も続く処分問題、中間貯蔵施設の現状、再生利用と最終処分、そして課題とは?

除染土の分類と減容化技術

除染土の処理、どうすればいい?

再生利用と最終処分

除染土の分類と減容化技術は、とても複雑ですね。

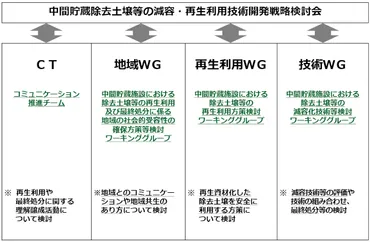

✅ 環境省は、福島県外で最終処分を完了するために、中間貯蔵された除去土壌等の減容・再生利用に関する技術開発を進めています。

✅ 再生資材化した除去土壌の安全な利用に関する基本的考え方を示し、実証事業やモデル事業を通して、安全性の確認や管理方法の検証を進めています。

✅ 減容・再生利用に関する技術開発戦略と工程表を策定し、目標達成に向けた見直しを行いながら、技術開発や社会受容性確保に向けた検討を進めています。

さらに読む ⇒除染情報サイト:環境省出典/画像元: https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/様々な技術開発が進んでいるんですね。

除染土は放射能濃度により4つの区分(A~D)に分けられ、A~Cは再生利用、Dは最終処分を検討する。

再生利用の対象となる土壌等の量を可能な限り増やすことで、最終処分量の低減を図る。

減容化技術としては、分級、化学処理、熱処理、焼却処理など様々な方法が考えられる。

放射能濃度区分や物量、減容化技術など、現状と今後の課題を踏まえ、再生利用技術の開発、最終処分の方向性の検討、全国民的な理解の醸成などに取り組む必要がある。

私達も、除染土の処理についてもっと学んでいきたいです。

福島県における除染土処分問題:現状と課題

福島県除染土、どうする?

県外最終処分が課題

福島県における除染土処分問題は、長期的な課題ですね。

公開日:2025/02/24

✅ 福島第一原発事故で発生した除染土壌の最終処分に関する環境省の工程表案では、2025年度から最終処分場の候補地選定に向けた検討を開始し、2030年ごろ以降に処分地の決定を目指すことが明記されています。

✅ 処分地選定に先立ち、公共事業などで除染土壌の再生利用を進めることで処分量を削減し、最終処分を効率化することを目指しています。しかし、福島県外での再生利用の実証事業は住民の反発により頓挫しており、再生利用による処分量の削減は不透明な状況です。

✅ 処分地選定の遅れや再生利用の難航に加え、最終処分に関する国民の理解も不足している現状が課題として挙げられています。環境省は、福島県外での再生利用の成功事例を創出し、国民の理解促進を図る必要があるとされています。また、福島県内の地権者からは、土地の返還時期に関する不安の声が依然として上がっており、具体的な対応策が求められています。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2025022300298&g=soc難しい問題ですが、解決策を見つけ出すことが重要ですね。

福島県では、東京電力福島第一原発事故後の除染で発生した除染土の処分問題が深刻化しています。

県外最終処分に向けた取り組みは遅々として進んでおらず、県議会では、県外最終処分を求める声が強まっています。

内堀雅雄知事は、県外最終処分の実現に向け、政府一丸となって取り組みを加速させるよう国に求めていくと表明しています。

一方で、除染土の県外最終処分を反対する声も根強く、福島県は国民の理解を得ながら、この問題解決に向けて取り組んでいく必要があります。

除染土は、現在、中間貯蔵施設に保管されていますが、これはあくまでも一時的な保管場所であり、最終処分は県外で行われることが法律で定められています。

環境省は、除染土の最終処分量を減らすために、安全に処分できる除染土を道路の盛り土などの公共事業に再生利用する計画を立てています。

除染土の処分問題解決は、福島県復興にとって重要な課題であり、国は国民の理解を得ながら、迅速かつ適切な対応を進める必要があります。

福島県民の不安は、なかなか消えないでしょう。

除染土の中間貯蔵施設:現状と課題

福島第一原発事故の除染土、どこへ行く?

最終処分地未定

中間貯蔵施設の現状は、改めて問題の深刻さを認識させられます。

✅ 福島第一原発事故後の除染で発生した除染土などを保管する中間貯蔵施設が報道陣に公開され、施設の現状と除染土の最終処分に関する課題が浮き彫りになった。

✅ 福島県双葉町と大熊町に位置する中間貯蔵施設は、東京ドーム約11杯分の除染土を保管しており、2045年3月までに県外で最終処分されることが法律で定められている。

✅ しかし、除染土の県外最終処分に関する国民の理解は十分とは言えず、最終処分量の低減に向けた再生利用の実証事業も進んでいない。記事では、中間貯蔵施設の現状や除染作業の現場を視察し、福島県の置かれた状況を理解することの重要性を訴えている。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/huffingtonpost/nation/huffingtonpost-67b6c9d5e4b0cc5d77998efa.html除染土の最終処分は、時間との戦いですね。

福島第一原発事故に伴う除染で発生した除染土の最終処分問題について、中間貯蔵施設の報道公開を通して現状と課題が浮き彫りになった。

福島県大熊町の中間貯蔵施設は、除染土を積み上げた保管場や廃棄物を燃やした後の高線量の灰を収めた建物などが散在する広大な敷地で、全体を見通せないほど巨大な規模となっている。

施設には、事故後しばらくは仮置き場や庭先などに保管されていた除染土などが搬入されており、24年末時点で約1400万立方メートル(東京ドーム約11杯分)が積まれている。

政府は、除染土などを搬入開始から30年で県外に運び出し、「最終処分」することを目標としているが、最終処分地の選定や住民の理解を得るなど、大きなハードルが待ち受けている。

福島第一原発事故で発生した汚染土の処分問題は、中間貯蔵施設の運用開始から10年経った今も解決策が見いだせていません。

国は2045年までに県外への最終処分を約束していますが、最終処分場の選定は難航し、代わりに全国の公共事業での再利用計画が進められています。

しかし、再利用に用いられる汚染土の基準値が1キロ当たり8000ベクレル以下と、本来の基準値である100ベクレル以下を大幅に上回っていることから、二重基準ではないかとの疑問の声が上がっています。

環境省は、再利用する汚染土は長期にわたって管理していくため安全だと主張していますが、その長期管理の具体的な方法や責任の所在が明確になっていないため、不安の声は依然として消えません。

事故から14年が経ち、収束作業は汚染土処分の面でも大きな課題を抱えています。

ほんまや、除染土の処理は、まだまだ道半ばやな。

福島第一原発事故の除染土問題は、多くの課題を抱えています。

💡 除染土の最終処分は、2045年までに福島県外で行うことが法律で定められている。

💡 除染土の再生利用は、最終処分量の削減に有効と考えられている。

💡 除染土問題の解決には、国民の理解と協力が不可欠である。