こども家庭庁は本当に必要?課題と展望を徹底解説予算倍増!新省庁の取り組みと今後の課題

こども家庭庁が目指す「こどもまんなか社会」!少子化対策から虐待防止まで、具体的な政策と予算の取り組みを大公開!

2025年度予算編成に向けた重点テーマ

こども家庭庁の2025年度予算要求で、最も力を入れていることは?

こども・若者世代の支援

2025年度予算案は、こども家庭庁の政策推進に大きく貢献する内容となっています。

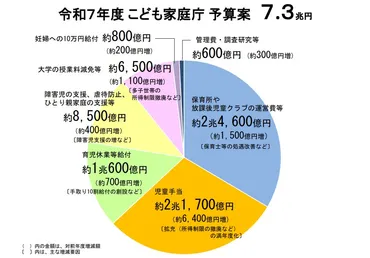

✅ 2025年度予算案は7.3兆円で、前年度比17.8%増(1.1兆円増)となっています。

✅ 予算増加の主な要因は、児童手当の拡充の満年度化、高等教育の負担軽減の抜本的強化、育休支援の拡充、保育士等の処遇・配置改善など保育の質の向上などです。

✅ こども未来戦略に盛り込まれた「加速化プラン」の本格実施により、予算規模3.6兆円のうち8割強となる3.0兆円が実現される見込みです。

さらに読む ⇒政策ニュース出典/画像元: https://www.policynews.jp/ministries_and_agencies/2025/budget_2025_cfa.html予算の増額は、こども家庭庁の施策を加速させる効果が期待されます。

しかし、予算の配分や効果的な活用が重要となります。

こども家庭庁は、2025年度予算編成に向け、6兆4600億円の概算要求をまとめました。

主なテーマは4つです。

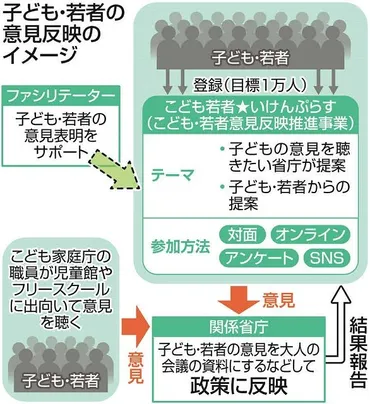

1つ目は、こども・若者世代の視点に立った政策推進とDXの強化で、子ども・若者の意見を政策に反映させるための「こども若者★いけんぷらす」のメンバー募集や、学童クラブの利用申込みなどの電子化、母子保健のデジタル化、障害児支援分野におけるICT化などを推進します。

2つ目は、若い世代のライフデザインの可能性の最大化と社会全体の意識改革で、民間企業と連携したライフデザイン支援や、社会全体で子ども・子育て世帯を支える意識をつくり出すためのシンポジウム開催支援、乳幼児健康診査の推進などが含まれます。

3つ目は、よりよい子育て環境の提供で、保育所や幼稚園の整備、保育士の待遇改善、待機児童解消に向けた取り組みなどを強化します。

4つ目は、すべてのこどもの健やかな成長の保障で、虐待防止対策や不登校対策、障害児支援など、すべての子どもの成長を支援するための対策を強化します。

これらのテーマに基づき、こども家庭庁は、子ども・若者世代の未来を創造するための様々な政策を推進していく予定です。

うっわ、すごい!予算増額は嬉しいけど、ちゃんと使ってもらえるように、私たちも気を付けて見とかないとね!

こども家庭庁関連予算に関する情報

こども家庭庁予算、どう変わった?

重点施策に変化

令和5年度予算概算要求は、こども家庭庁の重要施策を具体的に示しており、今後の活動の指針となるでしょう。

公開日:2023/02/02

✅ 令和5年度予算概算要求では、こども家庭庁が「こども基本法の着実な施行」や「少子化対策」、そして「全てのこどもに健やかで安全・安心に成長できる環境を提供する」という3つの大きな目標を掲げている。

✅ 具体的には、こども基本法に基づいた政策推進、少子化対策のための地域支援や子育て世帯への情報発信、そして児童虐待防止や障害児支援などの体制強化など、多岐にわたる施策を盛り込んでいる。

✅ 特に、こどもデータ連携の推進など、潜在的に支援が必要な子どもを早期に発見し、適切な支援につなげる取り組みは注目すべき点である。

さらに読む ⇒株式会社オンリーワン経営出典/画像元: https://onlyone-mgt.jp/2023/02/6961/このデータは、こども家庭庁の予算編成の透明性を高め、国民への説明責任を果たすために重要です。

このデータは、令和5年度から令和7年度にかけてのこども家庭庁関連予算に関する情報です。

概算要求、概算決定、補正予算に関する資料が多数含まれており、それぞれの年度における予算案のポイント、全体像、参考資料、要求事業の例、歳出・歳入概算要求書、政策評価調書などが記載されています。

また、こども家庭庁関連予算に関する国民意見を募集した「こども若者★いけんぷらす」の情報も含まれています。

これらの資料により、こども家庭庁の予算編成プロセスと重点施策、予算規模の推移、政策評価に関する情報などが把握できます。

なるほど!このデータがあれば、こども家庭庁の予算がどのように使われているのか、詳しく知ることができますね。

こども家庭庁の具体的な取り組み

こども家庭庁は、どんな社会を目指しているの?

こどもまんなか社会

こども家庭庁は、子どもたちの声を積極的に政策に反映させる取り組みを強化しているんですね。

✅ 4月施行のこども基本法に基づき、こども家庭庁は1万人規模で子どもや若者の声を聴き、政策に反映させる新たな仕組みを導入します。この取り組みは、欧州では一般的ですが、日本では初めての試みです。

✅ 意見聴取は、対面、オンライン、SNSなど様々な方法で行われ、意見を伝える環境づくりが重要視されます。東京都豊島区の「としま子ども会議」の経験から、子どもたちが意見を言いやすい環境作りの重要性が指摘されています。

✅ 意見聴取を通して得られた意見は、こども大綱をはじめとする様々な政策に反映されます。具体的なテーマとして、年間10~20のテーマが取り上げられる予定です。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/247925これは大変素晴らしい取り組みです。

子どもたちの意見を聞き、政策に反映させることで、より子どもたちにとって住みやすい社会が実現すると期待できます。

こども家庭庁は、こどもまんなか社会の実現に向けて、様々な政策を推進しています。

その具体的な取り組みとして、こども基本法に基づき、こども大綱を策定し、政府全体のこども施策を推進しています。

また、こどもや若者の意見を聴き、政策に反映する取組を推進し、こども若者★いけんぷらすを運営しています。

さらに、子ども・子育て支援制度の充実、保育の質向上、幼児期までのこども向けの支援、そして、子育て家庭への様々な支援を行っています。

こどもが主体的に社会参加できる機会の提供、多様な学びの機会の保障、そして、こどもたちのエンパワメントに取り組んでいます。

こどもに関わる人材の育成、専門性の向上、人材確保に取り組んでいます。

国際機関との連携、諸外国との政策対話、そして、児童の権利に関する条約の周知・理解促進に取り組んでいます。

ホンマに?!子供らの意見を聞くって、なかなか大変そうやけど、ちゃんと反映されるんかな?

こども家庭庁は、子どもたちを取り巻く課題解決に向けて、様々な施策に取り組んでいます。

今後の取り組みの成果に期待しましょう。

💡 こども家庭庁は、子どもに関する政策を一元化し、より効果的な施策を推進することを目指しています。

💡 こども家庭庁は、予算を大幅に増額し、様々な施策に取り組んでいます。

💡 こども家庭庁は、子どもたちの意見を積極的に政策に反映させるための取り組みを強化しています。