日本の物価高騰は続くのか?経済学者と考える今後の展望2024年~2026年の物価動向と家計への影響

2024年、日本経済は回復基調!名目GDPはついに600兆円突破!しかし、物価高騰は家計を直撃。賃上げは遅れ、輸出も伸び悩み。今後の課題は山積!2025年はさらに物価上昇が予想され、家計管理と資産形成がカギ!

物価高騰の原因と影響

2024年の物価高、最大の要因は?

複合的な要因

物価高騰の原因と影響について詳しく解説していただきます。

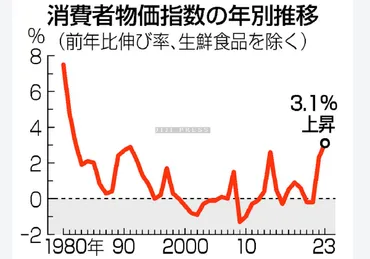

✅ 2023年の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が前年比3.1%上昇し、41年ぶりの高い伸びとなりました。これは、食料品価格の高騰が主な要因で、生鮮食品を除く食料は8.2%上昇しました。

✅ 生活実感に近い生鮮食品を含む総合指数は3.2%上昇し、生鮮食品とエネルギーを除く総合指数は4.0%上昇しました。

✅ 2023年12月の物価動向では、生鮮食品を除く総合指数は前年同月比2.3%上昇しましたが、上昇率は鈍化しました。食料品価格の上昇は一服感をみせ、エネルギー価格は政府の負担軽減策もあり、前年同月比11.6%低下しました。

さらに読む ⇒ビジネスジャーナル出典/画像元: https://biz-journal.jp/economy/post_369366.html2023年の消費者物価指数は、41年ぶりの高い伸びとなりました。

これは、食料品価格の高騰が主な要因だったんですね。

2024年は国内消費者物価指数(CPI)が前年比2.5~3.0%上昇し、特にエネルギー価格と食品価格の上昇が家計を直撃しました。

2025年も物価高が続くと予想され、不安を抱く人が多い状況です。

物価高の原因としては、コロナ禍からの経済回復による需要増加、ロシアによるウクライナ侵攻によるサプライチェーンの混乱、原材料費の高騰、円安ドル高の傾向、内需の回復が挙げられます。

原材料費の高騰は、特にエネルギー資源と穀物の供給不足によるもので、食肉や乳製品など幅広い食品価格の上昇につながっています。

円安ドル高は輸入品にかかるコスト増加を招き、物価高を助長しています。

内需の回復は、消費支出の増加による需要拡大を意味しますが、供給が追いつかない状況では物価上昇につながる可能性があります。

これらの要因が複合的に作用し、2024年の物価高を招いたと考えられます。

えーっと、物価高騰は、私達の生活に大きく影響を与えているので、とても心配です。

今後の物価動向と家計への影響

2025年の物価はどうなる?

変動が予想される

今後の物価動向と家計への影響について分析していきます。

✅ 2025年前半は、エネルギー価格の上昇や円安による輸入物価の上昇により、インフレが加速する可能性が高い。特に、電気・ガス料金、食料品価格の上昇が予想される。

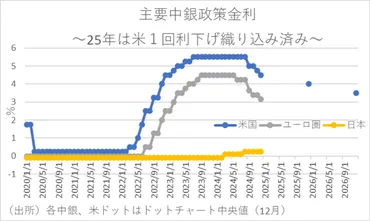

✅ 為替相場は2025年の物価に大きく影響する。米国経済の好調とFRBの利下げ観測後退により、ドル高・円安が続いている。

✅ 2025年の家計負担は、2024年に比べて一人あたり2.7万円、4人家族で11万円増加する可能性がある。政府の減税対策では、家計負担軽減効果は限定的である。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所ページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/407563.html2025年前半は、インフレが加速する可能性が高いというお話ですね。

不安が大きいです。

2025年の物価動向は、世界経済の動向、原油価格の変動、円安ドル高の進行状況、賃金上昇のペースなどによって大きく左右されると予想されます。

家計管理では、食費や光熱費などの支出を見直し、節約を心がけることが重要です。

また、資産形成では、インフレに強い資産への投資を検討することも有効です。

具体的には、不動産、株式、金など、物価上昇に連動して価値が上がりやすい資産への投資を検討することができます。

ただし、投資にはリスクが伴うため、十分に情報収集し、自身の状況に合わせて慎重に判断する必要があります。

2025年の物価動向は、世界経済や原油価格の変動など、様々な要因によって左右されますので、注意深く見守っていく必要があります。

物価高騰への対策

物価高はいつまで続く?

2026年も上昇かも

物価高騰への対策について詳しく解説していただきます。

公開日:2025/01/18

✅ 2025年冬期「電気・ガス料金負担軽減支援事業」は、2025年1月~3月の電気・ガス料金を支援するもので、電気料金では低圧契約の一般家庭や企業は、2025年1月・2月使用分については1kWhあたり2.5円、2025年3月使用分については1kWhあたり1.3円の値引きが受けられます。

✅ 2024年「酷暑乗り切り緊急支援」と比較すると、2025年冬期「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の補助額は減額されており、2025年1月・2月使用分は2024年8月・9月使用分の約6割、2025年3月使用分は2024年10月使用分の約5割となっています。

✅ 値引き額は電力使用量によって異なり、1か月当たりの電力使用量に使用月の値引き単価を掛けると算出できます。ただし、契約する電気料金プランによって値引き額が異なる場合もあるため、注意が必要です。

さらに読む ⇒豊かになる節約ライフ出典/画像元: https://fuufude-blog.com/key-points-for-electricity-bill-support-in-winter-2025-and-winter-saving-techniques/政府は電気・ガス料金負担軽減支援事業を実施していますが、効果はまだ未知数ですね。

物価高騰は2025年前半も継続し、2026年も上昇する可能性が高いと予想されています。

政府は物価対策として、エネルギー支援や物価抑制のための対策を講じていますが、効果はまだ未知数です。

対策としては、節約、賢い買い物を心がける、投資による資産形成などが有効と考えられます。

政府の対策は、ほんまに効果があるんかな?庶民には、ちっとも実感がないんやけど。

今日の記事では、2024年~2026年の物価動向について、様々な角度から分析しました。

💡 2024年の日本経済は、緩やかな回復基調にあるものの、物価高騰は依然として課題となっている。

💡 エネルギー価格の上昇や円安による輸入物価の上昇が、今後も物価高騰を加速させる可能性がある。

💡 政府は物価対策として、エネルギー支援や物価抑制のための対策を講じているが、効果はまだ未知数である。