年収の壁? パート・アルバイトの収入と社会保障の関係を解説103万円、130万円…知っておきたい壁の真実

「年収の壁」超えて、もっと働きたい!パート・アルバイトの収入と社会保険、税金の関係をわかりやすく解説。103万円、130万円…壁を乗り越える方法とは?

103万円の壁:働き控えと議論

103万円の壁、引き上げで何が変わる?

働きやすさ向上、人手不足解消

103万円の壁は、配偶者や扶養家族の税負担が大きくなるため、働き控えにつながってしまうんですね。

公開日:2024/11/11

✅ 自民党と国民民主党は、年収103万円の壁の見直しに向け、協議を本格化させる方針を確認しました。

✅ 103万円の壁とは、基礎控除と給与所得控除の合計で、この額までは所得税がかからないという税制上の仕組みです。

✅ 年収103万円を超えることで、本人の所得税負担は大きくありませんが、世帯全体の税負担を考えると、103万円を超えることで働くと、配偶者や扶養家族の税負担が大きくなり、結果的に働き控えにつながることがあります。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241111/k00/00m/020/218000cなるほど、103万円の壁の見直しによって、働き手の増加と人手不足解消につながる可能性があるんですね。

年収の壁の中でも特に注目されている103万円の壁は、所得税が発生するラインであり、パートやアルバイトが働き控えをしてしまう要因となっています。

国民民主党は、この壁を178万円に引き上げることを主張し、手取りの増加と人手不足解消につなげようとしています。

市民からは、「所得税を気にせず働けるようになれば良い」「時代に合わせて見直すべき」といった賛成意見が聞かれる一方、雇用主からは「従業員からもっと働きたいという声がある」「引き上げによって税収が減るため、無駄な公共事業を削減すべき」といった意見が出ている。

若者からは、奨学金返済などの事情もあり、103万円の壁によって高額な支出をためらう場合もあるため、引き上げは歓迎されるとの声が出ています。

しかし、社会保険料の支払いが発生する106万円の壁や130万円の壁など、他の壁についても議論が必要だとする意見もある。

103万円の壁を引き上げた場合、働く人への影響は限定的であり、社会保険上の壁との兼ね合いなど、今後の制度設計が課題となる。

103万円の壁は、働く人にとって大きなストレスになると思います。見直しができれば、もっと働きたいという人が増えるかもしれませんね。

政府の支援策:年収の壁の緩和

パートで働く人が年収の壁を超えても安心できる制度って?

社会保険料負担を軽減

年収の壁対策として、企業への支援や証明義務付けなどの制度が導入されているんですね。

✅ 「年収の壁・支援強化パッケージ」は、岸田政権より開始された、年収106万円の壁と130万円の壁への対応策です。

✅ 年収106万円の壁対策として、厚生年金保険・健康保険加入に伴う手取り収入減を抑制するため、企業への支援が行われます。

✅ 年収130万円の壁対策として、一時的な収入増加を証明できれば、配偶者の扶養に入ることが可能となる仕組みが導入されました。ただし、これらの対策は2年間のみで、制度の見直しも検討されています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1537863?page=32年間だけの制度というのが、少し不安ですが、働き続けられる環境を作るために、政府が積極的に取り組んでいることは、素晴らしいですね。

岸田政権は、パートやアルバイトで働く人が『年収の壁』を超えて働けるよう、社会保険料の負担を軽減する支援策を実施しています。

主な内容は、106万円の壁を超えた場合に、手取り収入が減らないよう企業への支援を行うこと、130万円の壁を超えた場合に、配偶者の扶養から外れないように事業主による証明を義務付けることです。

これらの対策により、パート・アルバイトの労働者が安心して働ける環境を整備し、人手不足解消に貢献することを目的としています。

支援策は2023年10月から開始され、対象となるのは、パート・アルバイトで働いている人で、社会保険料の支払い発生を意識している人です。

具体的な内容は、厚生労働省の公式ページで確認できます。

また、不明な点があれば、年収の壁突破・総合相談窓口に問い合わせることができます。

年収の壁対策として、企業への支援や証明義務付けなどの制度が導入されているのは、良いですね。でも、2年間だけの制度って、ちょっと不安やなぁ。

年収の壁:経済への影響と今後の課題

年収の壁、日本の経済にどう影響?

成長阻害の可能性

年収の壁の見直しは、経済活性化につながる可能性がある一方で、課題も多いんですね。

公開日:2025/01/22

✅ 2023年度の税制改正では、国民民主党が主張した「103万円の壁」の引き上げが議論の中心となり、最終的に123万円に引き上げられることが決定しました。これは、インフレ調整や大学生アルバイトの就業調整への対応として、基礎控除と給与所得控除の最低保障額を引き上げることで実現されました。

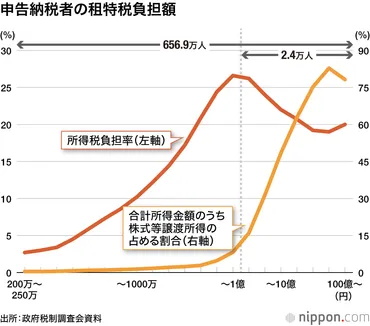

✅ 一方で、議論の過程で「1億円の壁」問題など、他の重要な税制問題への議論は深まらず、先送りとなりました。1億円の壁とは、所得1億円を超えると実効税率が低下する現象で、応能負担の観点から問題視されています。

✅ 今回の税制改正は、103万円の壁問題への対応という側面が強く、社会保険料の壁など、勤労との関係で問題となる他の課題についても、根本的な見直しが必要であると指摘されています。特に、第3号被保険者制度の見直しは、今後の議論において重要な課題となるでしょう。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/in-depth/d01096/1億円の壁問題など、他の重要な税制問題も議論すべきですね。

「年収の壁」は、特定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が大幅に増えるため、手取り収入が減る現象です。

103万円の壁、130万円の壁、150万円の壁などが代表的な例です。

この問題は、労働市場への参加を制限し、経済成長を阻害する可能性があるとされています。

2024年の税制改正議論では、年収の壁の見直しを求める声が高まっています。

経済学者や民間からは、財務省の緊縮財政優先姿勢が改革を阻害しているとの指摘もあります。

他国では、労働時間を制限しないための税制優遇措置が導入され、経済成長に貢献しています。

イギリスやドイツの例は、日本の年収の壁問題解決の参考になるでしょう。

年収の壁の見直しには、労働市場の活性化や経済成長の促進といったメリットがある一方で、財源の確保や社会保険制度の再設計など、多くの課題も存在します。

今後、税制改正議論や政策動向に注目し、自分たちにとって最適な働き方を模索していくことが重要です。

年収の壁の見直しは、働く人にとって大きなメリットがあると思います。でも、財源の確保や社会保険制度の再設計など、課題もたくさんあるみたいですね。

年収の壁は、働く人にとって重要な問題ですが、政府の支援策や制度の見直しによって、より働きやすい環境が整備されていくことを期待しています。

💡 年収の壁は、税金や社会保険料の負担が変わる仕組みで、103万円、106万円、130万円など、様々な壁が存在します。

💡 政府は、年収の壁対策として、企業への支援や証明義務付けなどの制度を導入し、働き続けられる環境整備を目指しています。

💡 年収の壁の見直しは、経済活性化や人手不足解消に繋がる可能性があり、今後の議論に注目が必要です。