甘利虎泰って誰?武田信玄の家臣だけど、どんな人物だったの?武田信玄の忠臣とは!?

💡 甘利虎泰は、武田信玄の家臣団の筆頭格であり、数々の戦場で活躍した人物です。

💡 信玄の信頼厚い家臣であり、重要な役割を担っていました。

💡 虎泰の生涯は、武田家臣団の忠誠心と主君の重要性を物語っています。

それでは、甘利虎泰の生涯について、詳しく見ていきましょう。

忠義を貫いた家臣、甘利虎泰

それでは、Chapter-1「忠義を貫いた家臣、甘利虎泰」を始めたいと思います。

✅ 甘利虎泰は、武田信玄の家臣団の筆頭格であり、武田二十四将、武田四天王の一人として活躍した人物です。

✅ 信濃佐久の志賀城攻略戦など、数々の戦場で卓越した軍事戦略を駆使し、武田軍の勝利に貢献しました。

✅ しかし、武田軍が初めて大敗を喫した上田原の戦いで、主君である武田晴信(信玄)を守るために戦死しました。

さらに読む ⇒戦国ガイド | 画像と名言、年表で武将・大名を身近に。戦国がわかる総合サイト出典/画像元: https://sengoku-g.net/men/view/137甘利虎泰は、まさに主君への忠誠心で生き、死んだ人物ですね。

戦国時代においては、このような忠義心を持つ家臣の存在が、領主の存続に大きく影響していたのでしょう。

甘利虎泰は1498年に生まれ、武田信虎に仕え、信虎と共に政権を支えました。

信虎が駿府に赴いた際に起きたクーデターにも加担し、信玄の政権樹立に貢献しました。

信玄の時代にも、虎泰は重要な役割を果たし、信玄から信頼され、諜報活動を行うなど、重要な役割を果たしました。

虎泰は、天文17年(1548年)2月の上田原合戦で戦死しました。

忠義心って大事やなぁ。現代の政治家にも、こんな忠義心を持った人がおったらええのになぁ。

戦場の猛者、その生涯

続いて、Chapter-2「戦場の猛者、その生涯」に移りましょう。

✅ 甘利虎泰は武田氏の家臣であり、信虎・信玄の時代に活躍した人物である。生年や出自は明らかではないが、信虎の時代に重臣として活躍し、四宿老の一人として政権に貢献した。

✅ 信虎の失脚に際しては、信玄らによるクーデターに協力したとされている。信玄が家督を継承した後も、引き続き宿老として信玄を補佐し、信濃諏訪郡侵攻などにも従軍した。

✅ 虎泰は信玄から「弓矢ばしら」と評されるほど信頼された人物であり、信方と共に武田家臣団で最高位の「両職」に就いていたとされていた。しかし、近年の研究では「両職」という役職は事実とは異なる可能性が指摘されている。

さらに読む ⇒探究心をくすぐる本格派の歴史ウェブマガジン | 戦国ヒストリー出典/画像元: https://sengoku-his.com/733虎泰は、信玄から「弓矢ばしら」と評されるほど信頼された人物だったんですね。

戦場での活躍ぶりも凄かったんでしょうね。

虎泰は、武田二十四将の一人であり、信虎時代の「武田四天王」の一人ともされています。

史料上の初見は天文9年(1540年)で、天文11年(1542年)に甲府に屋敷を新築したことが記録されています。

天文12年(1543年)には明王寺に禁制を出しており、翌年には板垣信方に信濃国諏訪郡の郡代に任命する武田晴信の上意を伝えています。

虎泰は戦場で活躍した武将としても描かれ、『甲陽軍鑑』では「荻原常陸介に劣らぬ剛の武者」と評されています。

信玄様は、虎泰様をすごく信頼されていたんですね。

戦功を重ねた日々

それでは、Chapter-3「戦功を重ねた日々」に入ります。

公開日:2022/08/01

✅ 板垣信方は、武田信虎に仕え、今川氏との交渉役を務め、甲駿同盟成立に貢献しました。

✅ 信虎が家臣を重んじず、嫡男である晴信を廃嫡しようとしたことから、晴信は信方らの支持を得て信虎を駿河に追放し、武田家督を継承しました。

✅ 信方は晴信を厳しく諫言し、武田軍の先陣を務めるなど、晴信の信頼厚い重臣でしたが、天文17年の上田原の戦いで討死しました。

さらに読む ⇒WEB歴史街道出典/画像元: https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4794信玄は、板垣信方を本当に信頼していたんですね。

でも、上田原の戦いで討死してしまったのは、本当に残念です。

天文11年9月には子の与十郎の供養を行っており、天文13年には大蔵経寺の堂宇建立に関する棟札に虎泰の名が見られます。

天文16年(1547年)には志賀城攻めに参加し、上杉憲政の援軍を撃破した小田井原の戦いで活躍したとされています。

天文17年(1548年)の上田原の戦いで、才間河内、初鹿野伝右衛門らと共に戦死したとされています。

板垣信方は、武田信玄の家臣団の中でも、特に重要な役割を担っていた人物です。信玄は、信方を非常に信頼しており、重要な作戦を任せていました。

家督を継ぐ者たち

Chapter-4「家督を継ぐ者たち」に入ります。

✅ 武田二十四将の中には、「虎」や「昌」といった文字を名前の中に持つ武将が多く見られる。

✅ これは、武田信玄公が家臣に名前の一文字を賜ることを許していたからだと考えられており、家臣たちは主君への忠誠心と尊敬の念を表すために、信玄公の名前「信玄」から「信」を「虎」や「昌」に置き換えて名乗っていたと考えられる。

✅ この慣習は、武田家臣たちの忠誠心と主君への敬意を示すものであり、武田信玄公が家臣たちをどのように束ね、戦国時代を生き抜いてきたのかを示唆していると言える。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/132570信玄公の名前から一文字を賜るって、すごいな。

それだけ、家臣たちからの尊敬が厚かったということですよね。

虎泰の子息には信忠(昌忠)、信康がおり、信忠が家督を継承しました。

信忠は永禄10年(1567年)に死去し、信忠の子息である信頼が幼少であったため、信康や米倉丹後守が名代となり補佐しました。

一方、信康は天正3年(1575年)の長篠の戦いで戦死しています。

天正10年(1582年)の織田・徳川連合軍の武田領侵攻において「甘利左衛門尉」が武田家から離反しており、これが信頼にあたるとも考えられているものの、その後の動向は不明です。

虎泰の娘は、安中景繁後室、坂西左衛門室であるとされています。

名前の由来って、奥が深いなぁ。でも、俺には、こんな深い意味はないわなぁ。

歴史に名を刻む武将

最後のChapter-5「歴史に名を刻む武将」です。

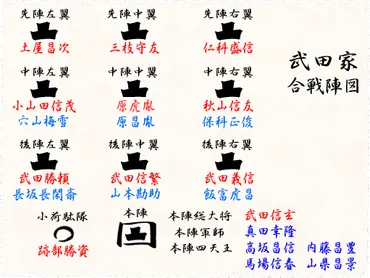

✅ 武田信玄は、戦国時代の甲斐国の戦国大名で、「風林火山」の旗を掲げ、戦国最強の騎馬軍団を率いたことから「甲斐の虎」と呼ばれた。

✅ 巧みな人身掌握術と民政により、甲斐の山国に富国強兵を成し遂げ、越後の上杉謙信との川中島での死闘が有名である。

✅ 武田信玄および武田家についての詳しい情報は、記事中のリンク先で見ることができる。

さらに読む ⇒武田家 武将名鑑出典/画像元: https://kamurai.itspy.com/nobunaga/takedaSS/index.htm甘利虎泰は、忠義心だけでなく、卓越した軍略も持ち合わせていたんですね。

戦国時代の武将は、本当に魅力的です。

甘利虎泰は、甲斐国出身の武田家家臣で、武田二十四将、武田四天王の一人。

通称は九衛門、官位は備前守。

信虎、信玄の二代に仕え、信濃佐久の志賀城攻略戦など、数々の戦場で活躍した。

特に、上田原の戦いでは、主君・武田晴信(信玄)を守りながら壮絶な最期を遂げた。

彼の卓越した軍略と忠義心は、武田家の歴史に大きな足跡を残したとされる。

しかし、彼の家紋や子孫、肖像画、逸話、名言などは、まだ詳細な情報が得られていない。

今後の研究で、新たな事実が明らかになる可能性もあり、更なる調査と情報提供が期待される。

虎泰様は、本当に素晴らしい武将だったんですね。

本日は、甘利虎泰の生涯についてお話してきました。

彼の忠義心と戦功は、武田家の歴史に大きな足跡を残しました。

💡 甘利虎泰は、武田信玄の家臣団の筆頭格であり、数々の戦場で活躍しました。

💡 信玄の信頼厚い家臣であり、重要な役割を担っていました。

💡 虎泰の生涯は、武田家臣団の忠義心と主君の重要性を物語っています。