『戦争と交渉の経済学人はなぜ戦うのか?』戦争の原因と平和への道を経済学で読み解く戦争の経済学:ブラットマン教授の『戦争と交渉の経済学』を読み解く

なぜ人は戦うのか?『戦争と交渉の経済学』は、戦争と平和をゲーム理論で分析。戦争が例外である理由、そして五つの原因を解き明かす。世界の紛争事例から、抑止力、インセンティブ、不確実性、コミットメント問題、誤認識が、なぜ戦争を生むのかを解説。平和を築くヒントも満載。いま、世界情勢を理解するための必読書。

戦争に至るメカニズム

戦争はなぜ起こるのか?

利益、インセンティブ、不確実性、コミットメント、誤解

続いては、戦争に至るメカニズムを解説している章を見ていきましょう。

戦略的思考を学び、戦争、ビジネス、日常生活における有効な戦略を探求していきます。

✅ 本書は、孫子、韓非子、クラウゼヴィッツ、リデルハードなどの戦略家の書とゲーム理論を組み合わせ、あらゆる「戦略」を解説する。

✅ 戦略的思考の原点から、ビジネスや駆け引きにおけるゲーム理論まで、最適な戦略を導き出すための思考法を学ぶことができる。

✅ ゲーム理論を用いて、戦争、ビジネス、そして日常生活におけるさまざまな状況における有効な戦略を紹介し、企業の「倫理戦略」についても考察している。

さらに読む ⇒版元ドットコム出典/画像元: https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784534038791ゲーム理論を用いて、戦争がなぜ起こるのかを明らかにしているのが、非常に興味深いですね。

戦争を引き起こす5つの要因、それぞれについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

著者は、ゲーム理論に基づき、武力行使は大きな犠牲を伴うため、妥協による利益分配がより合理的な選択肢であると主張します。

しかし同時に、歴史上の様々な事例を通して、なぜ人間は戦争を選択してしまうのかを分析し、戦争を引き起こす5つの要因を提示します。

それは、抑制されていない利益、無形のインセンティブ、不確実性、コミットメント問題、誤認識です。

抑制されていない利益とは、戦争の決定者が犠牲を無視できる状況を指し、例えば、アフリカの武装勢力のリーダーが紛争で富を得る一方で、傭兵や住民が危険を負うケースなどが挙げられます。

また、無形のインセンティブには、復讐、覇権、支配地域の拡大などが含まれ、これらの要素が戦争を決断させる動機となります。

不確実性とは、敵の戦力や戦意が不明確な状況を指し、誤解が戦争につながる可能性があります。

コミットメント問題は、国家間での約束が履行されない可能性を指し、信頼不足が戦争を招く恐れがあります。

誤認識は、集団間の分断によって偏見や敵意が蔓延し、相手を悪魔化し非人間化する現象を指します。

戦争が起こる原因には、いろんな要素が絡み合ってるんですね…。無形のインセンティブとか、誤認識って、まさに人間関係にも通じる話で、すごく考えさせられます。

平和構築への道

戦争の原因は何?平和への道は?

利害の対立、5つの要因

さて、本書の最終章では、平和構築への道を探ります。

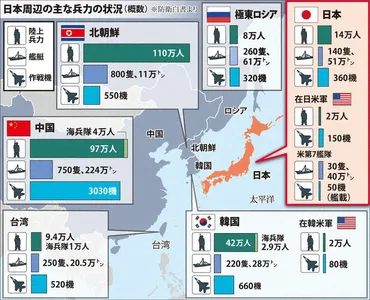

日本を取り巻く安全保障環境が変化する中で、私たちができることは何でしょうか?。

公開日:2023/01/01

✅ 日本の周辺国である中国、北朝鮮、ロシアによる軍事的な脅威が近年高まっている状況を受け、日本政府は2022年12月に安保関連3文書を改定しました。

✅ 特に中国は、米国に対抗できる軍事力を目指し、装備の増強や近代化を急速に進めており、特にミサイル技術の向上は目覚ましく、米本土を射程に収めるICBM「東風41」など多様な種類を保有しています。

✅ 中国は、台湾統一に関して武力行使の選択肢を排除しないことを明確化しており、その強い決意を示しています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230101/ddm/007/010/035000c経済的な連携、軍事力のバランス、国際的なルール、第三者の介入が、紛争を予防する上で重要というのは、まさにその通りですね。

この本が示唆する平和への道は、非常に示唆に富んでいます。

さらに、著者は平和をもたらす要因として、相互依存、抑制と均衡、規則の制定と執行、介入などを挙げ、経済的な連携、軍事力のバランス、国際的なルール、第三者の介入が紛争を予防する上で重要であると論じています。

本書は、豊富な事例と分析を通して、戦争と平和の複雑なメカニズムを明らかにするだけでなく、武力行使と妥協の選択における倫理的な問題についても深く考察しています。

本書は、戦争の経済学的な側面に焦点を当て、なぜ人は戦うのか、そしてどのようにして戦争を回避できるのかを考察する。

著者は、政治経済学者として、内戦やギャングの抗争など、さまざまなレベルの戦いを研究してきた経験を基に、戦争のメカニズムと平和への道を分析する。

まず、著者は、人々はめったに戦わないという事実を強調する。

なぜなら、戦争は非常にコストがかかり、利害の対立を解決するには最悪の方法だからである。

次に、戦争を引き起こす原因はそれほど多くないことを指摘する。

本書では、戦争の原因を5つに類型化し、それぞれについて詳細に説明する。

そして、平和の実現可能性について考察していく。

本書では、敵対する集団が平和を望む場合、暴力は驚くほど簡単に終結することを示す。

さらに、本書では、戦争を回避するための具体的な方策を提案する。

それは、戦争を引き起こす5つの原因に取り組むことによって、暴力の動機を減らし、取引に向かう動機を増やすことである。

本書は、経済学や政治学の知見を駆使し、戦争のメカニズムを解き明かすとともに、平和への道を探るための重要な示唆を与えてくれる。

世界情勢が不安定な今、本書を読み、戦争を理解し、平和への道を模索することは、より一層重要になっていると言えるだろう。

中国や北朝鮮の動向を踏まえ、日本の安全保障について考えるきっかけになる内容ですね。平和を維持するために、私たちができることを真剣に考える必要があります。

戦争と平和の現代における課題

なぜ人は戦争を選ぶのか?

利益とアイデンティティ

今回は、本書の最終章から、戦争と平和の現代における課題について深く掘り下げていきましょう。

戦争の回避策について、様々な角度から考察していきます。

公開日:2023/09/30

✅ 「戦争と交渉の経済学 人はなぜ戦うのか」は、戦争をゲーム理論で分析し、交渉と戦争の2つの選択肢を提示する。

✅ 著者は、戦争は交渉の失敗による稀な出来事で、実際には多くの戦争が回避されていると主張する。

✅ 戦争の原因を探る際には、実際に起きた戦争だけでなく、回避された戦争も考慮する必要があると強調している。

さらに読む ⇒東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/704905イラク戦争の事例など、具体的な事例を交えて解説しているのが分かりやすいですね。

権力分散の重要性など、現代社会に通じる教訓も多く、考えさせられます。

『戦争と交渉の経済学人はなぜ戦うのか』は、シカゴ大学ハリス公共政策大学院教授クリストファー・ブラットマンが著した、戦争と平和の経済学的な分析を深めた書籍です。

本書は、戦争が集団間の長期にわたる violenceな争いを指すことを前提に、人類は戦争から逃れられないのかという疑問を投げかけます。

著者は、戦争は双方にとって壊滅的な打撃を与える場合が多いことから、むしろ戦争に至るのは例外であると主張します。

本書では、ゲーム理論を用いて、戦争に至らない交渉の可能性を示すとともに、戦争が起こる五つの理由を提示します。

その理由は、権力者の抑制されていない利益、神の栄光・自由・不正との戦いなどの無形のインセンティブ、集団のアイデンティティ、コミットメント問題、そして紛争の潜在的な利益などです。

著者は、古代ギリシャのアテネ対スパルタのコミットメント問題など、豊富な事例を通して、戦争に至るメカニズムを解説しています。

また、犯罪組織ですら戦争を避けようとする一方で、国家が戦端を開く理由として、権力者による抑制の利かない行動や、大量破壊兵器の存在などを挙げます。

特に、イラク戦争について、フセイン大統領がアメリカとの戦争ではなく、周辺の独裁国や国内の敵対勢力との戦いを恐れたことが、大量破壊兵器の存在を偽装した理由であると分析しています。

さらに、内戦終結後の権力集中が、新たな争いの火種となる可能性を指摘し、権力を分散させることの重要性を訴えています。

本書は、戦争と平和の経済学的な分析を通して、現代社会における戦争の発生メカニズムと平和構築への課題を浮き彫りにするものです。

イラク戦争の真相とか、国家間の駆け引きとか、勉強になるわ~。戦争が起こる原因を、もっと身近な例で説明してくれたら、もっと分かりやすいんやけどなぁ!

本書を通して、戦争の原因と平和への道について深く理解することができました。

平和を願う気持ちを胸に、今できることを考え、行動していきたいですね。

💡 戦争の原因は様々だが、経済学的な視点から分析することで、平和への道が開ける可能性が見えてくる。

💡 戦争が起こる5つの要因を理解し、それぞれの要因に対処することで、紛争を予防し、平和を構築することができる。

💡 現代社会の課題を理解し、平和への道を模索することは、私たち一人ひとりの責務である。