【蓮舫氏、都知事選敗北の要因は?】二重国籍問題や共産党との連携、メディア報道の曖昧性?蓮舫氏都知事選敗北と、メディア報道に見る問題点

2023年都知事選で惨敗した蓮舫氏。その原因を、立候補の根拠の曖昧さ、共産党との連携、そして「バカすぎる」発言や二重国籍問題による国民からの不信感と分析。メディアの曖昧な情報源への依存も問題提起。一方、立憲民主党からは参院選比例代表での擁立が報じられ、過去の発言との矛盾から批判の声も上がっている。

蓮舫氏に対する賛否両論

蓮舫氏に対する批判、その理由は?

発言、批判、二重国籍問題

蓮舫氏の二重国籍問題に対する、様々な反応が紹介されていますね。

公開日:2017/08/17

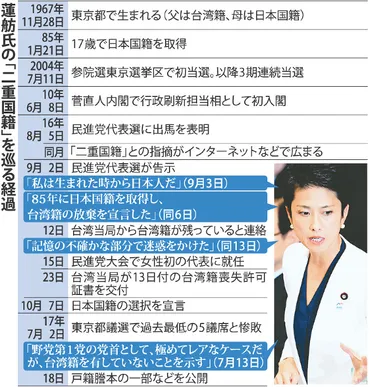

✅ 蓮舫民進党代表は、自身の日本と台湾の二重国籍問題について、既に解消したことを証明するため、戸籍謄本の一部などを公開しました。

✅ 蓮舫氏は、手続きを怠っていたことは事実だが、故意ではなかったと謝罪し、今後同様の開示を求められることがないように、今回の開示が最後になることを望むと訴えました。

✅ 公開された資料には、蓮舫氏の名前、生年月日、日本国籍を選択した宣言日、台湾籍喪失許可証書、外国籍喪失届の不受理証明書、台湾発行の旅券などが含まれていました。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20170719/k00/00m/010/111000c蓮舫氏に対する評価は、二重国籍問題や発言、政策への共感など、様々な要素が絡み合って賛否両論あるようですね。

個人の意見が分かれるのは当然のことだと思います。

蓮舫氏は国会議員として活躍していますが、一部から「嫌い」「苦手」という声も上がっています。

その理由として、ネット上では主に以下の3点が挙げられています。

1. 「バカすぎる」発言 新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活が苦しい大学生に対して「学校辞めたら高卒になる。

就職はどうなるか」と発言したことが、多くの人に批判されました。

特に「高卒をバカにしている」という声が多く、蓮舫氏は後に自身の発言を謝罪しました。

2. 批判ばかり 蓮舫氏は、与党や他の政治家に対して批判的な発言をすることが多いことから、「批判ばかりしている」という印象を与え、嫌悪感を抱く人もいるようです。

3. 過去の二重国籍問題 2016年に発覚した蓮舫氏の二重国籍問題が尾を引き、一部の人からは「うそつき」と捉えられています。

一方で、蓮舫氏を支持する声も多く存在します。

その理由は、政策への共感や、政治家としての能力を評価する声など、様々です。

このように、蓮舫氏に対する評価は賛否両論であり、その理由は多岐に渡っています。

蓮舫さんに対する色んな意見があって、なるほど〜って感じです。私、正直よく分からなかったんですけど、今回のお話を聞いて、少し理解できたような気がします!

メディア報道におけるソースの曖昧性問題

蓮舫氏の二重国籍問題、誰が最初に指摘?

八幡和郎氏

メディア報道における情報源の曖昧さ、問題提起ですね。

✅ 蓮舫議員の「二重国籍」問題について、産経新聞やアゴラなどのメディアが批判している。

✅ 蓮舫議員は台湾籍を放棄したか確認が取れていないとして、批判を受けている。しかし、二重国籍を認めている国は多く、日本の国籍法は現実と乖離しているという指摘もある。

✅ 蓮舫議員は「政治家の資質」と二重国籍の関係について、国際的な人の移動増加に伴い、日本の国籍法が機能しなくなってきている現状を説明している。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/sankei-agora-renhoメディアが情報源を曖昧にする背景には、様々な事情があることがわかりました。

透明性の確保は、メディアに対する信頼を維持するために、非常に重要ですね。

蓮舫氏の二重国籍問題の発端となったのは、八幡和郎氏が自身のウェブサイトで指摘したことが始まりでした。

その後、夕刊フジが報じ、産経新聞が電子版で取り上げ、さらにテレビでも辛坊治郎氏が「週刊誌やネットで二重国籍で台湾籍をお持ちなんじゃないかっていう話があります」と発言したことで、広く知られるようになりました。

しかし、産経新聞をはじめとする多くのメディアは、八幡氏やアゴラの名前を明記せず、「一部で指摘された」など、ソースを曖昧にしたまま報道しています。

これは、メディア業界におけるヒエラルキー的な意識が原因であると考えられます。

週刊誌のスクープを新聞やテレビが後追いする際に、「一部週刊誌」「一部報道」といった曖昧な表現を用いることが常態化しており、ネットメディアの存在はさらに軽視されている現状があります。

ジャーナリストの牧野洋氏も以前からこの問題を指摘しており、欧米のメディアでは出所を明記することが一般的であると主張しています。

ソースを明らかにしない報道は、健全な情報伝達を阻害し、メディアに対する信頼を損なう可能性があるため、改善を求める声が高まっています。

バズフィード日本版は、記事内で「まず、この問題に着目したのは「アゴラ」だ」と明記し、アゴラ編集長の新田哲史氏もメディアの姿勢を批判しています。

朝日新聞は、9月8日の朝刊で、問題の経緯を記述する際に、アゴラの名前を明記しました。

これは、ソースを明記することの重要性を認識する動きと言えるでしょう。

しかし、八幡和郎氏の名前を匿名にした意図は不明であり、メディアの透明性に疑問が残ります。

メディアのソースの曖昧性に関する問題提起は、非常に重要ですな。情報源を明確にすることは、読者の信頼を得る上で不可欠ですし、メディアの透明性を高める上でも重要といえるでしょう。

蓮舫氏の参院選比例代表擁立をめぐる論争

蓮舫氏の参院選比例代表擁立は、立民内で賛否両論?

賛否両論

蓮舫氏の参院選への擁立をめぐる論争ですね。

公開日:2025/03/06

✅ 立憲民主党は夏の参院選比例代表に、昨年の東京都知事選に出馬して敗北した蓮舫元参院議員を擁立する方向で調整に入っている。

✅ 党は蓮舫氏の高い知名度を生かして支持拡大を図り、比例の得票を押し上げたいと考えている。

✅ 蓮舫氏の擁立方針には、比例で組織内候補を抱える連合傘下の労働組合側に当選枠が狭くなるとの懸念があり、党幹部が理解を求めていた。

さらに読む ⇒カナロコ:神奈川新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.kanaloco.jp/news/government/article-1153462.html蓮舫氏の参院選比例代表への擁立をめぐる議論は、党内の思惑や蓮舫氏自身の過去の発言との整合性など、様々な要素が複雑に絡み合っていますね。

立憲民主党は、今夏の東京都議選と参院選に向け、都連で定期大会を開催。

野田代表は、緊張感ある都政と参院の構成を訴え、候補者たちは必勝を誓った。

一方、昨年東京都知事選に出馬した蓮舫氏は、参院選比例代表への擁立が取りざたされている。

都知事選後の発言では、国政に「いったんピリオド」と述べていたが、立民内では票の掘り起こしを期待する声もあれば、比例での出馬は考えが甘い、当選ラインから外れる候補が出る可能性もあるなど、慎重論も出ている。

蓮舫氏自身は沈黙を保ち、都連幹部は「執行部で議論されていることは確かだ」とし、早急な結論を期待する声があるものの、公示前日に公認を決めても比例で戦えるとの見方も示した。

しかし、蓮舫氏の知名度に頼るだけでは党の成長はないとの指摘も。

特に、過去の「いったんピリオド」発言をどのように説明するのか、という課題が残っている。

蓮舫氏が夏の参院選比例代表に立憲民主党から擁立される調整に入っていることが報道された。

2024年の東京都知事選に出馬し落選した蓮舫氏は、国政から卒業すると発言していたが、今回の報道を受けてネット上では批判の声が上がっている。

都知事選への出馬表明前に「国政選挙はもう考えてない」と発言していたことや、都知事選落選後も「国政に戻るっていうのはちょっと私の中では違う」と発言していたことから、今回の擁立報道は矛盾しているとの指摘がある。

また、蓮舫氏が最近自身のインスタグラムで「そろそろ考えないと」と投稿していたことから、今回の報道は事前に匂わせていたのではないかと憶測も呼んでいる。

立憲民主党の擁立方針が報じられただけだが、ネット上では早くも批判が殺到しており、蓮舫氏の国政再挑戦に注目が集まっている。

蓮舫さんの参院選の件、ネットでも色々言われてますけど、過去の発言との整合性とか、ちゃんと説明しないと、また叩かれるんじゃないですかね?

今回の記事では、蓮舫氏の都知事選敗北、メディア報道の問題点、そして今後の政治的動向について多角的に考察しました。

様々な視点から議論を深めることができました。

💡 蓮舫氏の都知事選敗北は、多岐にわたる要因が複雑に絡み合った結果である。

💡 メディア報道における情報源の曖昧さは、メディアの信頼性を損なう可能性がある。

💡 蓮舫氏の参院選への擁立は、党内での様々な思惑と課題を抱えている。