NHK受信料はなぜ必要なのか?受信料制度の今後と課題を徹底解説!NHK受信料を巡る現状と将来展望:放送法改正、ガバナンス、そして視聴者の声

2018年最高裁判決でNHK受信契約の義務は合憲と判断!しかし、受信料徴収方法には改善の余地あり。デジタル化が進む中、受信料制度の見直しも議論されています。公共放送としての役割を担うNHK、その未来は視聴者の関心と議論にかかっています。放送法改正とガバナンス強化、そして受信料制度の行方とは?未来のNHKを考える、重要な情報がここに。

放送法改正とNHKガバナンス強化:宍戸常寿教授の分析

放送法改正で何が実現した?

常時同時配信

NHKの技術革新とガバナンス強化について、詳しく見ていきましょう。

✅ 今回の放送法改正で実現したNHKの常時同時配信は、インターネット時代において公共放送が活用すべき技術であり、長年の議論を経て実現したことは大きな意義がある。

✅ 改正法では常時同時配信に加え、NHKのガバナンス強化も重要な柱となっている。不祥事の発生や民間企業におけるガバナンス強化の流れを受け、NHKの経営透明性と説明責任を向上させるための措置が盛り込まれている。

✅ インターネットでの番組視聴が拡大する中で、NHKの受信料制度の見直しは避けられない課題である。税金や広告収入など、他の財源の可能性も検討される一方で、現状の受信料制度を維持すべきとの意見も根強い。今後の議論において、公共放送のあり方と受信料制度のバランスをどのように取るかが重要なポイントとなる。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム無料法律相談・弁護士法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_23/n_10085/常時同時配信の実現は素晴らしいですね。

しかし、ガバナンス強化と受信料制度の見直しはセットで考えるべき課題ですね。

今後の議論が重要ですね。

放送法改正を受けて、常時同時配信とNHKガバナンス強化について、宍戸常寿教授は、常時同時配信は技術的課題、負担問題、言論空間への影響などを考慮した上で実現したことは良かったと評価しています。

また、今回の改正法のもう一つの柱であるNHKガバナンス強化については、不祥事の発生や民間企業のガバナンス強化の状況を踏まえ、役員の忠実義務、子会社の規律、中期計画策定、経営委員会による内部統制強化、監査機能強化など、必要な措置を盛り込んだと説明しています。

常時同時配信は便利そう!でも、NHKってちゃんと私たちの意見を聞いてくれるのかな?もっと番組作りも頑張ってほしいな。

受信料制度:現状維持と今後の課題

受信料制度は合理的?

公共性と競争促進のため

受信料制度の現状と課題について。

今後のNHKの行方を左右する問題ですね。

公開日:2019/12/26

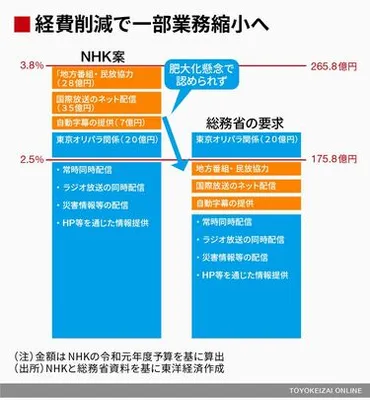

✅ NHKの地上波放送の常時同時配信は、2019年5月の放送法改正により実現が目前に迫っていましたが、高市早苗総務大臣の就任により、再検討が求められる事態となりました。

✅ 高市大臣は、NHKに対してコスト削減とガバナンス改革を求めており、実施基準案の再提出を求めています。

✅ 常時同時配信はNHKにとって悲願であり、長年の準備を経て実現が見えていましたが、高市大臣による「ちゃぶ台返し」によって、実現は不透明となりました。

さらに読む ⇒東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/321911?display=b高市大臣の対応は、今後の受信料制度に大きな影響を与えそうですね。

様々な選択肢を検討し、より良い制度設計を期待したいです。

受信料については、税金、広告収入、有料放送など、様々な財源の選択肢を検討した上で、現状の受信料制度が合理的であると宍戸教授は主張しています。

理由として、災害時などの公共的な役割、民放との二元体制による競争促進などを挙げています。

今後は、ネットでの視聴拡大に伴い、受信料負担の範囲、制度のあり方が議論される可能性も指摘しています。

具体的な選択肢として、全世帯受信料、ネット受信料、認証端末ベースなど、様々な考え方を紹介しています。

受信料制度は、様々な要因を考慮して決定されるべきものだと改めて感じました。公共放送の役割と、受信料のバランスをどう取るのか、今後の議論に注目ですね。

本日は、NHKの受信料制度に関する様々な側面を考察しました。

今後の議論の行方を見守りつつ、私たちも積極的に意見を発信していくことが大切ですね。

💡 NHK受信料制度は、最高裁判決で合憲と判断されたが、課題も多く存在する。

💡 放送法の改正により、NHKの常時同時配信が実現へ。ネット時代への対応が加速。

💡 NHKのガバナンス強化が急務。経営の透明性と説明責任の向上が求められる。