災害対策、法改正でどう変わる?~防災DXと被災者支援の強化~?法改正とデジタル技術で変わる、災害対策の未来

頻発する災害に備え、政府が法改正を決定! 国の災害対応力強化、被災者支援の拡充、情報把握の精度向上を目指します。応援体制強化、防災監設置による司令塔機能強化、福祉サービス拡充など、具体的な対策が盛り込まれました。ボランティア活動支援や防災DX推進も! 能登半島地震の教訓を踏まえ、平時からの官民連携を強化し、被災地の復興を加速させます。さらに、東日本大震災の災害援護資金償還期限延長も決定。

民間団体との連携強化と今後の展望

災害対応で民間団体との連携はなぜ重要?

能登半島地震の教訓

民間団体との連携は、被災者支援を多角的に支える上で不可欠ですね。

✅ 令和6年能登半島地震の被災地支援に取り組む団体を紹介し、それぞれの団体が行っている支援活動や寄付金の募集状況について詳しく解説しています。

✅ 紹介されている団体は、被災者への直接的な支援だけでなく、地域課題の解決に向けた資金助成や伴走支援、起業家支援、こども食堂支援など、多岐にわたる活動を行っています。

✅ 本記事では、各団体のウェブサイトへのリンクや、サービスグラントによる支援実績なども紹介されており、支援を希望する人にとって役立つ情報が満載です。

さらに読む ⇒サービスグラント出典/画像元: https://www.servicegrant.or.jp/news/12384/能登半島地震での教訓を活かし、福祉サービスの提供や備蓄状況の公開が重要とのこと。

行政と民間の連携が、今後の災害対応の鍵を握りそうですね。

大臣は、災害対応における民間団体との連携の重要性を強調し、特に能登半島地震での教訓を踏まえ、災害時における福祉サービスの提供や、自治体による備蓄状況の公表の重要性を述べました。

また、援護協力団体の登録制度の創設については、登録制度の運用スケジュールなど、具体的な計画はまだ明らかになっていませんが、今後、内閣府が登録した団体の情報を全国の自治体に共有するためのデータベース化を進め、平時から行政と民間が連携した体制構築を目指していくことを表明しました。

色々な団体が被災地支援をしているんですね。私も、何かできることがあれば参加したいなと思いました。

東日本大震災被災世帯に対する支援強化

被災世帯の災害援護資金、返済猶予はどうなる?

償還期限が延長されます

東日本大震災の被災者の方々への支援は、今後も重要な課題です。

公開日:2023/12/18

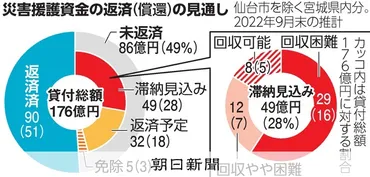

✅ 東日本大震災の被災者に貸し出された災害援護資金の返済期限が迫る中、宮城県内(仙台市除く)で約49億円が滞納と見込まれ、そのうち約29億円は回収困難とみられています。

✅ これは、被災者の生活再建が思うように進んでいないことや、コロナ禍や物価高の影響が大きく、返済が困難な状況にあるためです。

✅ 宮城県は、返済期限の延長や財政支援を求めていますが、内閣府は公平性の観点から、返済を免除するような措置には慎重な姿勢を示しています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASRDH63F7RD1UNHB00P.html返済期限の延長は、被災者の生活再建を支えるために必要な措置だと思います。

市町村の負担軽減も重要ですね。

東日本大震災の被災世帯に対する災害援護資金の償還期限が延長されることになりました。

政府は、市町村が被災世帯の返済を猶予した場合、国や都県に対する償還期限も延長できる特約を設けました。

これは、生活再建に苦しむ被災世帯を支援し、市町村の負担軽減を図るための措置です。

被災者の方々の生活再建は容易ではありませんから、返済猶予の特約はありがたいですね。公平性を保ちつつ、支援の手を差し伸べるバランスが大切です。

今回の法改正と、デジタル技術の活用、民間との連携強化によって、日本の災害対応は大きく進化する可能性を秘めていると感じました。

💡 法改正により、災害時の避難体制と対策本部体制が強化。

💡 防災DXの推進により、情報共有や救助活動が効率化。

💡 民間団体との連携強化、東日本大震災被災者への継続的な支援。