賛美歌の歴史:キリスト教音楽の変遷と社会への影響?賛美歌:初期教会から現代まで

初期キリスト教の会衆賛美から宗教改革、そしてバッハの音楽へ。時代とともに変化した賛美歌の歴史を紐解き、コラールやグレゴリオ聖歌、そして日本の校歌に見るキリスト教の姿を解説。物質的価値観との対比や、宗教観の多様性にも触れ、信仰の本質を問いかける。

バッハとコラール:音楽による信仰の表現

バッハは、ルターのどんな影響を受け、どんな音楽を生み出したの?

宗教音楽、特にコラールを芸術作品に

バッハは、コラールを基にした宗教音楽を数多く作曲し、キリスト教音楽の新たな地平を切り開きました。

彼の音楽は、信仰を表現する芸術作品として、今もなお人々の心を揺さぶります。

公開日:2023/06/14

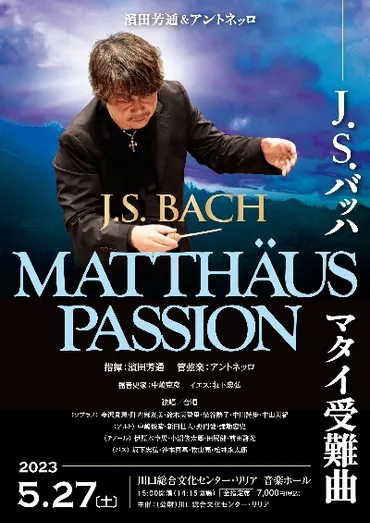

✅ 濱田芳通とアントネッロによるバッハ「マタイ受難曲」演奏会は、従来の演奏とは異なる、木管楽器主体の柔らかく繊細なサウンドが特徴的でした。

✅ 特に、9人編成の合唱は、顔が見えるほどの臨場感と、一人一人の声が際立つ表現力で、聴衆を圧倒しました。

✅ さらに、通奏低音を含む器楽陣の卓越した演奏は、レチタティーヴォやアリアだけでなく、全編を通して楽曲を力強く支え、声楽陣との完璧な調和を生み出していました。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://mercuredesarts.com/2023/06/14/yoshimichi-hamada-anthonello-j-s-bach-matthauspassion-okouchi/バッハの音楽は、コラールの美しさを最大限に引き出し、宗教的なテーマを普遍的な音楽として表現しました。

まるで、音楽を通して神様と対話しているような、そんな感覚になりますね。

バッハは、ルターの約200年後に登場した、ドイツの作曲家です。

彼は、コラールを基にした宗教音楽を数多く作曲し、その音楽は、キリスト教音楽の新たな地平を切り開きました。

バッハは、コラールを単なる賛美歌としてではなく、信仰を表現するための芸術作品として捉え、複雑な対位法や豊かなハーモニーを用いて、コラールの美しさを最大限に引き出しました。

彼の代表作である「マタイ受難曲」や「無伴奏チェロ組曲」など、多くの作品は、宗教的なテーマを題材にしており、聴く人の心を深く揺さぶる力を持っています。

バッハの音楽は、宗教改革の精神を受け継ぎながら、音楽という普遍的な言語を用いて、人々に信仰の喜びと深みを感じさせ、新たな音楽表現の可能性を示しました。

バッハの曲って、なんか難しそうで、私にはちょっとハードル高いかなって思ってたんですけど…でも、聴いてみたい気持ちになりました!

日本の社会と宗教:多様性と対比

日本の宗教観は多面的ですが、近江兄弟社高校の校歌は何を象徴している?

キリスト教精神

日本の社会における宗教観は多様で、キリスト教は、近江兄弟社高校に見られるように、社会に影響を与えてきました。

しかし、日本では、宗教に対する独特な見方も存在します。

公開日:2020/05/12

✅ アメリカの建築家、社会事業家、信徒伝道者であるウィリアム・メレル・ヴォーリズは、キリスト教を伝えるため日本に渡り、建築活動と近江兄弟社の設立・メンソレータムの普及など、多岐にわたる事業を行った。

✅ ヴォーリズは学生たちに「国境を越えて世界と繋がる」屋根を作るというビジョンを語り、彼らが持つ複雑な自尊心と、キリスト教に対する好奇心を刺激した。

✅ しかし、ヴォーリズの伝道活動は、当時の日本社会では受け入れられず、ヴォーリズは職を失うことになった。

さらに読む ⇒グローバル・コネクションズ:理念・人・世界をつなぐブランド・プロデュース会社出典/画像元: https://hkgc.jp/topics/essay/katy/1159/ヴォーリズは、キリスト教の精神を社会に根付かせようと尽力したんですね。

校歌に「イエス」という言葉が入っていたり、近江兄弟社高校の校歌がキリスト教の精神に基づいているのは、とても興味深いです。

日本の社会における宗教観は、多面的で複雑です。

1976年の夏の甲子園で優勝した桜美林高校の校歌には、「イエスと叫ぼうよ」というフレーズが含まれており、近江兄弟社高校の英語歌詞の校歌も、キリスト教の精神に基づいています。

近江兄弟社高校の創設者であるヴォーリスは、宣教師であり建築家でありビジネスマンでもあり、キリスト教の精神を社会に影響を与えていました。

彼の建築物や近江兄弟社の設立は、「事業を通して社会奉仕を」というスローガンのもと、キリスト教の考えを社会に根付かせようとしたヴォーリスの活動を表しています。

日本の社会では、宗教観は「物欲に支配されない」「ご利益のためにある」という両極端な考え方で見られることが多いですが、キリスト教の考え方では、神が世界を創造し、その法則を知ることは神の知恵を知ることに他なりません。

コペルニクスが地動説を唱えたにもかかわらず、教会から処罰を受けなかったのは、彼が心から神を敬い、宇宙を創造した神を知りたいという純粋な欲求を持っていたからだと考えられています。

ヴォーリズのような人物がいたことは、非常に興味深いですね。日本における宗教観の多様性、そしてキリスト教の社会への影響について、さらに深く考察する必要がありそうです。

宗教と社会:共存と理解

キリスト教は社会から孤立した宗教なのか?

そうではありません。

ヴォーリズの設計した教会が再建され、今も礼拝の場として使われていることは、宗教建築の重要性を示しています。

宗教は、社会との共存を目指し、理解を深めることが重要です。

✅ 近江八幡教会は、ヴォーリズが設計した教会が焼失した跡に、1983年に一粒社ヴォーリズ建築事務所によって再建された教会です。

✅ 教会は白い鐘楼を持ち、南側が道路に面しており、礼拝者の入り口になっています。

✅ 教会内部は、礼拝堂やガラス扉に葡萄の装飾があり、東側には牧師館があるなど、ヴォーリズの建築様式を踏襲したデザインとなっています。

さらに読む ⇒ヴォーリズを訪ねて出典/画像元: https://gipsymania.exblog.jp/5175689/宗教が社会から隔離された世界に住むような行動をとるのではなく、ヴォーリスのように社会に影響を与える存在であり、物やお金の使い方こそ大切だという考え方は、現代にも通じるものがありますね。

キリスト教は、社会から隔離された世界に住むような行動をとることもありましたが、それは中世になってからのことであり、ヴォーリスのように宣教師でありながら会社経営者という役割を矛盾なく両立させた人々も存在しています。

宗教は物やお金と無縁であるべきだとか、ご利益のためにあるといった日本の社会における極端な考え方に触れ、物やお金自体は汚れたものではなく、大切なのはそれらを使う方法であると主張しています。

教会に足を運び、より深い理解を得てほしいと締めくくられています。

キリスト教と社会の関わり方について、もっとみんなが関心を持つべきやと思いますわ。だって、宗教って、自分たちの生き方にも影響を与えうるもんですからね!

本日の記事では、キリスト教音楽の歴史を通して、社会における宗教の役割と、多様な価値観の共存について考える良い機会となりました。

💡 賛美歌は、キリスト教の歴史と共に発展し、人々の信仰生活に深く関わってきました。

💡 宗教改革は、賛美歌の多様性を高め、会衆賛美の重要性を再認識させました。

💡 現代社会では、宗教と音楽の関係性を理解し、多様な価値観を尊重することが重要です。