アベノミクスの評価とは? 経済政策の成果と課題を徹底解説!アベノミクスとは一体何だったのか? 政策内容と評価、そして今後の展望

アベノミクスは、雇用改善の一方で、構造改革の遅れや消費税増税との矛盾、世界経済の好調による数字の演出など、様々な課題を抱えていた。企業の内部留保増加と賃金停滞、そしてコロナ禍での財務状況への影響など、多角的な視点から経済政策の成果を検証。岸田政権の「新しい資本主義」への示唆も。

アベノミクスの政策内容と課題

アベノミクスは成功したと言える?

不十分だった

「3本の矢」のうち、成長戦略が後退したことが、アベノミクスの課題として挙げられています。

量的緩和に偏ったことが、経済成長の足かせになったという見解です。

公開日:2022/01/06

✅ アベノミクスは、当初は「3本の矢」と呼ばれる、大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略という3つの政策パッケージで構成されていました。

✅ しかし、アベノミクスは当初の構造改革路線から離れ、成長戦略は実質的に消滅し、量的緩和策に頼る「一本足打法」になってしまいました。

✅ そのため、アベノミクスの経済政策としての成果は不十分だったという見解が有力です。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g01236/「3本の矢」のバランスが崩れたことが、アベノミクスの課題だったということですね。

量的緩和だけに頼ったことも、結果的にマイナスに働いたのかもしれません。

アベノミクスは当初、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「成長戦略」という「3本の矢」で構成され、構造改革を前提としたものでした。

金融政策による量的緩和策は、デフレ脱却のための政策でしたが、成長戦略の核となるはずだった構造改革は、安倍政権後期には事実上消滅し、アベノミクスは量的緩和策中心の「一本足打法」になってしまいました。

結果的に、アベノミクスは市場でのインフレ期待を生み出したものの、持続的な経済成長には至らず、経済政策として不十分だったという見解が多いです。

岸田政権の「新しい資本主義」は、アベノミクスの失敗を教訓に、より分配重視の政策を目指していますが、その成功には、アベノミクスの反省を踏まえた具体的な経済政策の展開が求められます。

金融政策だけじゃダメだったってことですね。構造改革とか、もっと色々なことをしないと、経済は良くならないんだなと思いました。

企業内部留保と労働分配率

内部留保増加と賃金停滞、どう考えるべき?

社会還元促進か、二重課税懸念か

内部留保課税は、大企業の内部留保を賃上げや投資に回すことを促す政策です。

日本共産党が提案しているようですね。

✅ 日本共産党は、大企業の内部留保に課税することで、アベノミクスによる大企業減税の不公平を是正し、賃上げやグリーン投資などの国内投資を促進することを提案している。

✅ 具体的には、資本金10億円以上の大企業に対し、2012年以降に増えた内部留保額に毎年2%、5年間で10%の時限的課税を行うことを提案。この課税によって得られた財源は、最低賃金引き上げに必要な中小企業・中堅企業への賃上げ支援に充当する。

✅ また、内部留保課税は、大企業が賃上げや国内設備投資を行えば、その分、課税対象から減額される仕組みとなっており、賃上げとグリーン投資を促進する効果が期待される。

さらに読む ⇒日本共産党出典/画像元: https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-02-25/2022022504_01_0.html内部留保課税は、公平性の観点からは有効かもしれませんが、二重課税や国際競争力の低下といった懸念点もありますね。

韓国の事例も参考になります。

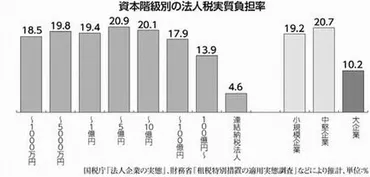

2012年から2016年にかけて企業の経常利益が大幅に増加し、それに伴い内部留保も増加している一方で、賃金は伸び悩んでおり、労働分配率も低下傾向にあります。

企業の内部留保増加はアベノミクスの成果と捉える向きもある一方で、企業が賃金や設備投資に資金を回さずに内部留保をため込んでいる現状に対して、内部留保課税の導入が議論されています。

内部留保課税には、企業が内部留保を社会還元するよう促し、賃金や設備投資に資金を回すことを期待する効果がある一方で、二重課税や国際競争力低下などの懸念点も指摘されています。

韓国では、企業所得還流税制という形で、内部留保に対して課税が行われています。

この制度は、大企業に対して法人税後所得の一定割合を投資、賃金増加、配当などに回すよう促すもので、内部留保課税の一つのモデルとして注目されています。

内部留保課税は、企業の行動を変えるための有効な手段となり得るかもしれませんね。ただ、慎重な検討が必要でしょう。

企業内部留保と経営戦略

日本の企業は内部留保を積み増していますが、経済活性化に繋がっていますか?

十分とは言えません。

コロナ禍において、内部留保が企業の安定に寄与したという側面があります。

アベノミクス下での蓄積が、危機を乗り越える力になったという見方もできますね。

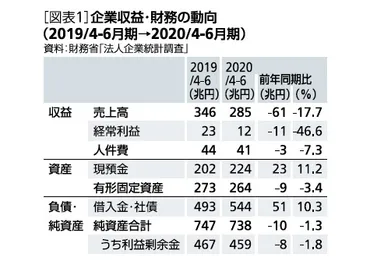

✅ コロナ禍において、日本の企業は収益と財務状況が悪化したが、アベノミクス下で内部留保を蓄積していたことが、その悪影響の緩和に役立った。

✅ 内部留保の蓄積は、人件費抑制や円安による輸出採算改善、原油安などの要因で実現した。企業は収益性が高まった一方で、設備投資は活発化せず、内部留保が増加して現預金が積み上がった。

✅ コロナ禍前の内部留保蓄積は、将来の危機に備えた財務基盤強化の意識の高まりと、日本経済の成長イメージの低さによって、企業が前向きに資金を活用しなかったことが原因と考えられる。

さらに読む ⇒シンクタンクならニッセイ基礎研究所出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=66567?site=nli内部留保は企業の自己資本であり、危機への備えとなります。

しかし、賃上げや投資に回らない現状は、経済活性化の妨げにもなりえます。

今後の企業の行動が重要になります。

日本の企業内部留保は2017年度に過去最高額を更新し、6年連続で増加を続けています。

これはアベノミクスによる金融緩和や法人税減税が企業業績の回復を後押しした結果です。

一方で、労働分配率は17年度に過去最低レベルを記録し、企業が生み出した付加価値のうち、従業員の給与に充てられる割合は減少傾向にあります。

政府は企業に賃上げを求めていますが、賃上げは思うように進んでおらず、個人への還元は十分とは言えません。

企業は内部留保を積み増す一方で、消費マインドは低迷し、経済の活性化には至っていません。

企業は内部留保を活用して投資や賃上げを行い、経済全体の活性化に貢献する必要があります。

新型コロナウイルスの世界的流行が経済に深刻な影響を与えている中、企業の内部留保が注目されています。

内部留保は、日本企業が抱える463兆1308億円(2018年度)とも言われる「内部に蓄えた利益」ではなく、「自己資本」の一種であり、現金や預金だけでなく、国内外の債券や株式への投資も含みます。

一般的に、企業は2~3カ月分の売り上げに匹敵する運転資金をキャッシュで持っていれば安全と考えられていますが、今回の危機では、それが十分かどうか疑問視されています。

アベノミクスで増え続けた企業の現預金は、今後、企業の財務体質を大きく左右する可能性があります。

日本企業の財務状況は、世界的な規模で人類とウイルスが戦う戦争という視点から、改めて見直す必要があると言えるでしょう。

内部留保は、いざという時の保険みたいなもんやな。でも、使わんと意味ないし、企業はもっと積極的に投資や賃上げに回すべきやと思いますわ。アベノミクスで増えたお金、有効活用して欲しいもんや。

本日は、アベノミクスについて様々な角度から見てきました。

成果と課題を整理し、今後の経済政策を考える上で、とても重要な内容だったと思います。

💡 アベノミクスは、金融緩和、財政出動、成長戦略を組み合わせた経済政策で、一定の成果を上げましたが、課題も多く残りました。

💡 雇用改善などの成果がある一方で、構造改革の遅れや格差拡大、量的緩和への依存といった課題も指摘されています。

💡 今後の日本の経済政策は、アベノミクスの反省を踏まえ、より多角的な視点から、持続的な経済成長を目指す必要があります。