万葉集の「梅花の歌」に隠された秘密?『令和』の由来とは!?

💡 『万葉集』の「梅花の歌」は、天平2年に大伴旅人が主催した宴会の歌集

💡 宴会の序文は、漢詩文化の影響が見られる

💡 歌には、当時の政治状況や個人の感情が反映されている可能性がある

では、最初の章へ進みましょう。

梅花の宴:漢詩文化と個人の感情の交差

それでは、第一章です。

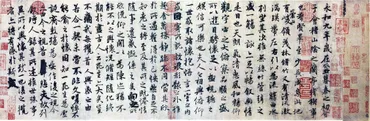

✅ 「梅花の歌三十二首」として収録されている大伴旅人の「梅花の宴」に関する序文と歌の内容について解説する。

✅ 序文の美文性と漢文的な表現方法、特に「鏡前の粉を披き」や「蘭」、「岫」などの言葉の解釈について解説する。

✅ 「梅花の宴」が王羲之の「蘭亭序」に影響を受けた「曲水の宴」を踏襲している可能性について考察する。

さらに読む ⇒FLAC(��Υ��)�ǡ����١�������FLAC�ե�����Dz��ڤ�ʹ����������出典/画像元: http://flac.aki.gs/Manyou/?p=3227この宴会の序文は、当時の歌人たちの文化や思想を知る上で非常に興味深いですね。

天平2年(730年)正月13日、大伴旅人は太宰府の公邸で「梅花の宴」を開催しました。

この宴は、漢籍の理想的な世界を筑紫の地で再現したもので、特に王羲之の「蘭亭序」の影響が見られます。

宴では、参加者たちが梅の花をテーマに歌を詠み、その様子が『万葉集』に「梅花の歌三十二首併せて序」として記録されています。

この宴に参加した山上憶良は、宴の賑わいに反して「ひとり見つつや春日暮らさむ」と詠み、愛する人を偲ぶ歌を歌いました。

万葉集における「ひとり」は、夫婦や恋人を意識する言葉であり、愛する人が傍にいないことを嘆く歌によく見られます。

憶良の歌は、旅人が最愛の妻を亡くした悲しみに寄り添う歌であったと推測されます。

旅人の悲しみを理解し、それを歌に託した憶良の歌は、宴に参加した官人たちにも共有され、心の共鳴を生み出したとされています。

「梅花の宴」は、漢籍の世界を共有しながらも、個々の感情を歌に表現した、単なる模倣を超えた、深い人間関係と文化交流の象徴と言えるでしょう。

ええ、この歌、旅人の奥さんのことを歌ってるんやないかな?

「梅花の歌」の深層:文脈と歴史が織りなす物語

第二章に移ります。

本章では「梅花の歌」の周辺の文脈について深掘りしていきます。

公開日:2022/06/23

✅ 「梅花の歌」の序文は「文選」の「帰田賦」からの引用であり、これは安帝と政治腐敗を批判する内容である。

✅ 「梅花の歌」が詠まれた時期は、藤原氏によって長屋王が追放された直後で、筑紫歌壇は反藤原派の集まりだったことから、序文の「楽しいひと時」という表現には、藤原氏に対する皮肉が込められている可能性がある。

✅ 筑紫歌壇で小野老が詠んだ「あをによし」の歌は、平城京の繁栄を称える歌だが、これは藤原氏を礼讃することに繋がり、小野老が藤原氏にスパイとして利用されていた可能性を示唆している。

さらに読む ⇒WEB歴史街道出典/画像元: https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6723?p=1政治的な陰謀が絡んでいる可能性もあるんですね。

当時の権力闘争の複雑さを垣間見ることができました。

令和の出典となった『万葉集』の梅花の歌の序について、単に序の内容を見るだけでなく、周辺の文脈も考慮する必要があると吉海直人氏は指摘しています。

まず、巻五の目録から、梅花の歌は故郷を思ふ歌、梅花の歌に追和する歌という複数の項目とともに、大伴旅人から吉田連宜への私信という形でまとめられていることがわかります。

さらに、旅人の故郷は平城京であり、宜の返書からは大宰府における旅人の孤独と妻への哀しみ、そして故郷への強い想いが読み取れます。

また、旅人が詠んだ梅の花は、実際にはすでに散り始めていることが他の歌からわかります。

これは、宴そのものが文学的虚構であり、現実とは異なる側面がある可能性を示唆しています。

さらに、旅人が房前に大和琴を贈った背景には、長屋王の変という政治事件があり、旅人の行動は藤原氏の戦略と関係している可能性があります。

このように、梅花の歌は、一見華やかな宴の歌に見えますが、実際には旅人の深い心の内面や政治的な状況などが複雑に絡み合ったものと考えられます。

歴史の裏側を知ることは、とても興味深いです。

「梅花の歌」の序文:華やかで穏やかな宴会の描写

続いて、第三章です。

ここでは「梅花の歌」の序文に焦点を当てていきます。

✅ 「令和」の出典となった「梅花の宴」は、天平2年(730年)に大宰府の長官、大伴旅人が主催した宴で、当時の歌人たちが集まり、梅の花をめでながら歌を詠んだ。宴の序文は、漢籍「蘭亭序」に影響を受けており、理想的な世界を大宰府で再現しようとした試みであった。

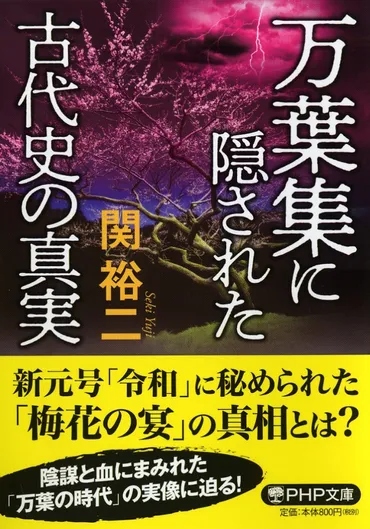

✅ 宴に参加した山上憶良は、「春さればまづ咲くやどの梅の花 ひとり見つつや 春日暮らさむ」という歌を詠んだ。この歌は、宴の賑やかな雰囲気とは対照的に、独り寂しく春の日を過ごす様子を歌っており、愛する人を失った悲しみを表現していると考えられる。

✅ 憶良の歌は、旅人の心の内面を反映しており、旅人が最愛の妻を亡くした悲しみを共有し、歌を通して慰めようとしたのではないかと推測される。この「梅花の宴」は、単なる宴ではなく、歌を通じて深い心の交流が行われた場であったと言える。

さらに読む ⇒ノートルダム清心女子大学出典/画像元: https://www.ndsu.ac.jp/blog/article/index.php?c=blog_view&pk=1564470247「梅花の宴」は、単なる宴ではなく、歌を通して深い心の交流が行われた場だったんですね。

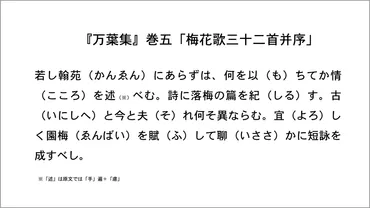

「令和」の由来となった万葉集の「梅花の歌」の序文は、大伴旅人が天平2年(730年)正月13日に太宰府の公邸で行った梅花の宴の様子を描いたものです。

序文は、宴会の華やかで穏やかな雰囲気、参加者の高揚感、そして歌を詠む喜びを表現しています。

原文では、春の到来を告げる梅の花や、蘭の香り、雲や霧の風景、鳥のさえずりなどが美しく描写され、宴会の華やかさと同時に、自然の息吹が感じられます。

また、旅人は序文の中で、詩歌を通して心を表現することの重要性を説き、参加者たちに短歌を詠むことを促しています。

この序文は、当時の貴族社会における歌宴の華やかさと、自然への深い愛情、そして文学への情熱を感じさせる、美しい文章です。

宴会の華やかさと、そこに込められた深い意味合いを感じますね。

万葉集に詠まれた梅:多面的な魅力

第四章へ進みます。

本章では、万葉集に詠まれた梅について解説していきます。

✅ 記事は、奈良市神功4丁目にある万葉の小径の歌碑「うめ」について解説しています。

✅ 歌碑には、大伴旅人の「我が園に 梅の花 散るひさかたの天より雪の流れ来るかも」という歌が刻まれています。

✅ 記事は、この歌の解釈、大伴旅人と山上憶良による「筑紫歌壇」の形成、そして歌に込められた望郷の思いについて詳しく解説しています。

さらに読む ⇒万葉集の歌碑めぐり出典/画像元: https://tom101010.hatenablog.com/entry/2020/05/21/160459万葉集の人々にとって、梅は単なる花ではなく、様々な意味を持つ存在だったんですね。

万葉集には梅を歌った歌が120首もあり、これは花の歌としては萩に次いで多い。

桜の歌は40首ほどなので、梅がいかに愛されていたかがわかる。

万葉の人々が梅を愛した理由は、春を告げる花であり、その香りを楽しむことができたからと考えられる。

特に、天平2年の正月に行われた宴では、32人の客がそれぞれ梅を歌に詠んだことが記録されており、当時の梅に対する感受性を示している。

山上憶良は梅が春の到来を知らせるメッセンジャーのようなものと捉え、大伴旅人は梅の花の散り様を雪に例え、冬の情景を詠んでいる。

また、梅の花の香りを愛でる歌や、梅の木を植えて楽しむ造園趣味を示す歌も見られる。

万葉の時代には、梅の花を酒盃に浮かべて楽しむ風習もあった。

これは中国の重陽の節句の風習に似たものだが、梅の花に込められた意味は異なる。

このように、万葉集の梅の歌は、春を告げる花としての梅、香りの象徴としての梅、そして美意識や風習など、多面的な側面から梅を捉えていることがわかる。

なるほど。万葉集の梅、奥が深いなぁ。

「梅花の歌」序文:詩歌を通して共有された喜び

最後の章、第五章に入ります。

✅ 「梅花宴序」は、大伴旅人が主催した梅花の宴で詠まれた歌32首の前に置かれた序文であり、宴の目的や歌を詠む意義を述べている。

✅ 序文は、中国の詩歌文化を意識しつつも、日本の歌である「短詠」の重要性を強調しており、日本独自の歌文化への意識を示している。

✅ 「梅花宴序」は、中国文化の影響を受けながらも独自の歌文化を確立しようとする当時の日本人の意識を表しており、文化の継承と創造の重要性を示唆している。

さらに読む ⇒テンミニッツTV|有識者による1話10分のオンライン講義(10MTVオピニオン)出典/画像元: https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=4859中国文化の影響を受けながらも、日本の独自性を大切にしていたんですね。

天平2年正月に開催された宴会の様子が、美文で書かれた「序」として紹介されています。

宴会の参加者は、風光明媚な景色を眺めながら、酒を酌み交わし、詩歌を詠みました。

その風雅な宴会の情景が、美しい漢文で描写されており、特に「天を蓋にし地を坐にし、膝を促け觴を飛ばす」という表現が美しいとされています。

この「序」は、宴会で詠まれた歌を集めたアンソロジーの序文として位置付けられており、当時の人々の風流な生活と、詩歌を通して共有された喜びが伝わってきます。

文化の継承と創造、とても重要なテーマですね。

以上が、「梅花の歌」に関する解説になります。

💡 「梅花の歌」は、天平2年の宴会の歌集

💡 宴会の序文は、漢詩文化の影響が見られる

💡 歌には、当時の政治状況や個人の感情が反映されている可能性がある