中国の教育改革「双減政策」とは?政策の変遷と影響、日本の教育への示唆を探る?中国の「双減政策」とその影響:教育格差、規制緩和、そして未来への展望

中国の教育改革「双減政策」の衝撃!宿題禁止、塾規制など異例の政策が、学習塾業界に大打撃を与え、経済状況の変化とともに規制緩和へと転換。学力格差拡大の懸念も。少子化対策、教育費高騰、教育公平性…複雑な問題を抱えながら、中国教育は変革を続ける。日本への示唆も込め、今後の中国教育産業の動向に注目!

💡 中国政府が導入した「双減政策」は、子どもの学習負担軽減と教育格差是正を目指しています。

💡 政策の変遷と規制緩和の動きの中で、教育の公平性と経済成長とのバランスが模索されています。

💡 今後の展望として、日本の教育問題への示唆や、中国教育産業の新たな変革が期待されています。

本日は、中国の教育改革「双減政策」について、その具体的な内容、影響、そして今後の展望について掘り下げていきます。

政策の具体的な内容と影響

双減政策、塾はどう変わった?

株価下落、非学科類への転換を余儀なく。

中国の「双減政策」は、児童生徒の学習負担軽減と家庭の経済的・精神的負担軽減を目的として導入されました。

宿題削減、塾禁止など、具体的な政策内容とその影響を解説します。

✅ 中国の「双減政策」は、児童生徒の学習負担軽減と家庭の経済的・精神的負担軽減を目的とし、宿題の削減や塾・予備校の禁止などを実施。教育部は成果を誇っているが、背景には深刻な学歴格差と所得格差が存在する。

✅ 政策導入により塾・予備校は大幅に減少し、私立学校への規制も強化。しかし、私立学校と公立学校の格差、都市部と地方の格差も存在し、教育格差は社会的な流動性を損なう可能性も指摘されている。

✅ 一方、教員の負担増加や、宿題の質の問題など課題も残されており、政策の完全な成功とは言えない状況である。教育格差を是正することが今後の課題となっている。

さらに読む ⇒宿題を減らし、塾などを禁じた中国の双減政策 その結果は?出典/画像元: https://www.kyobun.co.jp/article/cu20221021政策導入前後の変化や、私立と公立の格差など、様々な問題点も浮き彫りになりました。

教員の負担増、宿題の質の課題も残りますが、教育格差の是正が今後の課題です。

双減政策では、小学生の宿題禁止や、中学生の宿題時間の制限、学習塾の新規開設禁止、既存塾の非営利団体化、株式上場や投資の禁止、資格のない講師への罰則、週末や長期休暇中の塾の禁止など、学外教育の負担軽減策が実施されました。

この政策は、学習塾業界に大きな影響を与え、株価の下落や、STEM教育や芸術・スポーツなどの「非学科類」への転換を余儀なくされました。

一方で、学校の教員の業務負担が増加するという問題も生じました。

政策導入から1年後には、子供たちが遊ぶ時間が増え、宿題を学校で終えられるようになったという親の声が報告されました。

この政策、一見すると素晴らしいですが、格差の問題は根深いですね。根本的な解決には、もっと色々な施策が必要になるように思いますわ。

政策の変遷と規制緩和

中国の塾規制緩和、その背景にあるものは?

景気刺激策、雇用創出、経済損失回復。

中国政府は、教育費高騰を抑え、出産数増加も目指し、教育改革を進めています。

規制強化から緩和への転換、その背景にある中国経済の状況と、今後の動向を探ります。

✅ 中国政府は、教育費高騰を抑え、出産数増加を後押しするだけでなく、「教育資本化」の回避と「教育公平性」への原点回帰を目指し、学習塾の非営利化などの教育改革を進めている。

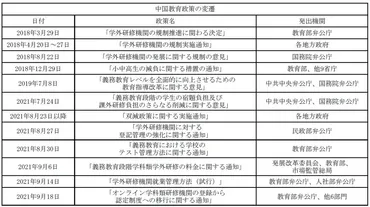

✅ 2018年の全人代での議論を皮切りに、学習塾やオンライン教育サービスの競争激化による問題点を認識し、規制強化を開始。その後の中央政府の会議を経て、より強力な政策が打ち出された。

✅ 双減政策は、義務教育段階の基礎科目に関する研修機関の非営利化と、教育関連企業の上場禁止を主な内容とし、EdTech企業の株価暴落や学習塾の倒産を招いた。

さらに読む ⇒新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト出典/画像元: https://www.fsight.jp/articles/-/48301教育の資本化回避と公平性の実現を目指した政策が、経済状況の変化により変化していく様子は興味深いですね。

政府の対応は、今後の教育のあり方にも影響を与えそうです。

2018年、全国人民代表大会(全人代)で教育負担軽減が提唱され、学外研修機関の過度な競争と広告問題が規制強化の背景となりました。

政府は、2018年7月6日の深改委会議で教育改革への強い意思を示し、「学外研修機関の発展に関する規制の意見」を決定しました。

当初は違法塾の取り締まりに限定されていた規制は、双減政策へと発展し、教育の「資本化」回避と「教育公平性」の実現を目指しました。

しかし、中国経済の減速に対応するため、政府は規制緩和に転じ、塾・予備校の規制緩和が開始されました。

具体的には、オンライン教育規制の緩和、放課後の個別指導の許可などが行われ、塾・予備校の許可数が増加しています。

これは、景気刺激策の一環として、雇用創出と業界の経済的損失の回復を狙ったものです。

いやー、教育って難しいもんでんな!規制緩和で雇用が増えるのはええけど、また格差が広がるんやったら、なんちゅうか、ちょっと皮肉な話ですなぁ。

次のページを読む ⇒

塾規制緩和が学力格差を加速?中国の教育改革から日本の教育問題への示唆を探る。公平性と経済成長の間で揺れる教育産業の未来。