和同開珎 - 日本の最初の通貨?和同開珎とは!?

日本最初の流通貨幣「和同開珎」の秘密!その誕生から流通、読み方まで、歴史と謎に迫ります。唐銭の影響、発行目的、そして庶民の暮らしにどう関わっていたのか?貴重な資料から紐解く、古代日本の貨幣文化!

💡 和同開珎は、日本最初の流通貨幣です。

💡 和同開珎は、唐の開元通宝をモデルにしています。

💡 和同開珎は、奈良時代に流通していました。

それでは、最初の章に入ります。

日本の最初の流通貨幣、和同開珎

日本の最初の流通貨幣は何?

和同開珎です

それでは、和同開珎について詳しく見ていきましょう。

公開日:2020/06/29

✅ 富本銭の発見により「日本最古の貨幣」という位置付けが議論され、和同開珎よりも古い通貨である可能性が出てきた。しかし、記事では富本銭が通貨として流通していたかどうかは明確になっておらず、その点について疑問が残る。

✅ 富本銭は江戸時代に「まじない銭」として知られていたが、近年になって考古学的な調査により、奈良時代やそれ以前の時代にも存在していたことが明らかになった。しかし、学者たちの見解は依然として「富本銭は『まじない用』のものであった」ということに落ち着いた。

✅ 今回の飛鳥池遺跡からの富本銭の発見は、これまでの発見とは内容が異なり、富本銭が通貨として使用されていた可能性を示唆している。しかし、富本銭が通貨として流通していたことを裏付ける明確な証拠はまだ見つかっていない。

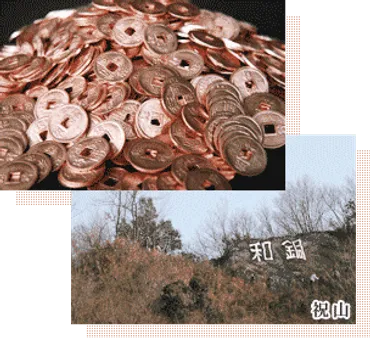

さらに読む ⇒秩父市 和銅保勝会出典/画像元: https://wadohosyoukai.com/wadokaichin/fuhon/富本銭が通貨として流通していたかどうかは、まだ確定的な証拠がないんですね。

今後の研究に期待したいです。

和同開珎は、708年(和銅元年)8月に発行された日本の最初の流通貨幣です。

奈良時代(710年~)の少し前に発行されましたが、実質的には奈良時代に流通していました。

和同開珎以前にも、飛鳥の「富本銭」や滋賀の「無文銀銭」といった貨幣に近い存在はありましたが、広く流通していた記録はありません。

和同開珎の発行時には、都で私鋳銭という貨幣が限定的に流通していた可能性もあります。

ええ、私も富本銭が通貨として流通していたのかどうか、興味深いですね。今後の研究で新しい発見があるかもしれません。

和同開珎のデザインと特徴

和同開珎の大きさは?

2.4センチ

和同開珎のデザイン、特徴についてですね。

✅ 「和同開珎」は、708年に製造・発行された日本最古の流通貨幣です。唐の「開元通宝」をモデルに、大宝律令の制定と武蔵国秩父郡での自然銅の産出を記念して発行されました。

✅ 和同開珎は、銀銭と銅銭の2種類が存在し、それぞれ「古和同」と「新和同」に分類されます。古和同は銀銭と銅銭の両方があり、厚手で作りが拙いのが特徴です。新和同は銅銭のみで、薄手で精密な作りをしています。

✅ 和同開珎の読み方は「わどうかいちん」が主流となっていますが、「わどうかいほう」という読み方もあるため論争が続いています。これは「珎」の字が「珍」の異字体か「宝(寶)」の異字体かで解釈が分かれるためです。

さらに読む ⇒古銭情報局出典/画像元: https://coinsib.com/%E5%92%8C%E5%90%8C%E9%96%8B%E7%8F%8E/古和同と新和同、どちらも興味深いですね。

特に新和同の精密な作りは素晴らしいと思います。

和同開珎は、大きさ2.4センチの円形で、中央に7ミリ四方の正方形の穴が開いています。

表には「和同開珎」と書いてあり、裏は何も書かれていません。

デザインは、621年から中国で流通していた「開元通宝」を模倣しています。

いやぁ、この和同開珎のデザイン、なかなか粋やないですか!開元通宝を参考にしながらも、日本の文化を取り入れてる感じがするなぁ。

和同開珎発行の背景と目的

和同開珎発行の目的は?

銅採掘、労働力支払い、貨幣経済導入

和同開珎発行の背景と目的、まさに歴史の謎解きですね!。

✅ この記事は、和田海防という団体による、日本の伝統的な海防思想と現代社会における重要性について論じたものです。

✅ 海防思想は、古来より日本人が海を介して様々な文化や交流を行ってきた歴史の中で育まれたものであり、現代においても、領海や排他的経済水域の保護、海洋資源の利用、災害への備えなど、重要な役割を担っていることを強調しています。

✅ 現代社会における海防思想の重要性を訴え、海洋に関する問題と課題に対する日本の積極的な取り組みを促す内容となっています。

さらに読む ⇒秩父温泉 ゆの宿 和どう【公式】秩父七湯の和銅鉱泉出典/画像元: https://www.wadoh.co.jp/wado1300/toha/index.htmなるほど、秩父での銅の採掘や平城京建設といった、当時の社会情勢が背景にあったんですね。

和同開珎の発行目的は、秩父で良質な銅が採掘されたこと、平城京の建設に莫大な労働力を投入する際の対価として貨幣で支払うこと、中国のような貨幣経済の仕組みを作ることを目的としていたと考えられます。

へぇー、和同開珎って、こんなに深い意味があったんですね!歴史って、本当に奥深いですね。

和同開珎の流通状況

和同開珎はどのくらい普及したの?

限定的に流通

和同開珎の流通状況、当時の庶民の暮らしが垣間見えますね。

公開日:2021/02/28

✅ 和同開珎は日本で初めて市中に流通した貨幣であり、708年(和銅元年)8月に発行されました。これは奈良時代より少し前ですが、実質的には奈良時代に流通していたと考えられています。

✅ 和同開珎は、中国の開元通宝のデザインを模倣しており、特段のオリジナリティはありません。発行目的としては、埼玉県の秩父での銅の採掘、平城京建設における労働力への対価、そして貨幣経済の確立などが考えられています。

✅ 和同開珎は、奈良時代の庶民にはあまり流通していませんでした。しかし、平城京周辺では、律令制度に基づく中央集権的な社会において、価値の共有化のために一定程度流通していたと考えられます。

さらに読む ⇒奈良まちジオグラフィック出典/画像元: https://narakanko-enjoy.com/?p=33680当時の庶民には、それほど浸透していなかったんですね。

でも、中央集権的な社会においては、一定の役割を果たしていたのでしょう。

和同開珎は、奈良の平城京や周辺の畿内エリアで、市場での買い物などに利用されたと考えられますが、当時の庶民の多くは自給的な生活や物々交換で生計を立てており、和同開珎が広く流通していたわけではありません。

和同開珎は、日本でじめて一般の市中に流通した貨幣ですが、流通は限定的であったと考えられています。

そうですよね。和同開珎は、日本で初めて流通した貨幣とはいえ、当時の庶民の生活に深く根付いていたわけではなかったんですね。

和同開ちんに関する補足情報

和同開珎は何を記念して発行された?

大宝律令制定と銅産出

和同開珎に関する補足情報、ありがとうございます。

✅ この記事は、日本の貨幣史が古中国の影響を強く受けてきたことを説明しています。

✅ 具体的には、古代中国の銅銭が日本に流入し、それが日本の貨幣文化の源流となり、金属鋳造時代への移行を促したとされています。

✅ また、7世紀中期の「大化の改新」によって、日本は唐銭を流通させ、本格的な貨幣経済へと移行したことが説明されています。

さらに読む ⇒百度百科出典/画像元: https://wapbaike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=9b9d9c1a1d324535d8269e3a改めて、日本の貨幣史は古中国の影響を強く受けてきたことが分かります。

和同開珎は、日本最古の流通貨幣として知られており、和銅元年(708年)に製造・発行されました。

唐銭「開元通宝」を参考に作られ、大宝律令の制定と武蔵国秩父郡での自然銅の産出を記念して発行されました。

和同開珎は、銀銭と銅銭が存在し、古和同と新和同の二つに分けられます。

古和同は銀銭と銅銭が製造され、厚手で作りが拙いのが特徴です。

新和同は銅銭のみが発見されており、薄手で精密なのが特徴です。

和同開珎の読み方は、「わどうかいちん」と「わどうかいほう」の二つがあり、近年では「わどうかいちん」が主流となっています。

読み方の違いは、「珎」の字が「珍」の異字体なのか「宝」の異字体なのかで意見が分かれるためです。

わぁ、和同開珎の読み方は、実は二つもあるんや!知らんかったわ!

本日は、和同開珎についてご紹介しました。

日本の歴史を知る上で、非常に重要な存在であることがお分かりいただけたかと思います。

💡 和同開珎は、日本最初の流通貨幣です。

💡 和同開珎は、唐の開元通宝をモデルにしています。

💡 和同開珎は、奈良時代に流通していました。