『自分をもっと好きになるかわいいのルール』は、本当に効果がある?「かわいいのルール」とは!?

「かわいい」のルールで、自信と笑顔が咲く!小学生向けに書かれたけど、大人も共感する自己肯定感UP本。内面磨き、コミュニケーション術、ファッションまで、女の子の悩みに寄り添う内容。

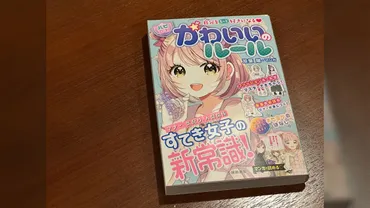

💡 「自分をもっと好きになるかわいいのルール」は、2019年に発売された女子小学生向けの実用書です。

💡 同書は、外見だけでなく、内面を大切にすることをテーマとし、マナー、言葉遣い、身だしなみ、ファッション、人間関係など、幅広いテーマを扱っています。

💡 近年SNSで話題となり、10万部突破のベストセラーとなっています。

それでは、最初の章から見ていきましょう。

「自分をもっと好きになるかわいいのルール」:誕生秘話と人気の理由

「自分をもっと好きになるかわいいのルール」は何が話題?

大人も共感する内容

「ハピかわ」シリーズは、少女漫画風の可愛らしいデザインと、小学生女子の悩みを幅広く網羅した内容で人気を集めている児童書シリーズですね。

✅ 「ハピかわ」シリーズは、少女漫画風の可愛らしいデザインと、小学生女子の悩みを幅広く網羅した内容で人気を集めている児童書シリーズです。

✅ 「ハピかわ」は、見た目に囚われず内面を磨いて「可愛くなる」というコンセプトで、自己肯定感の向上や自信を持つことを目指しています。

✅ 「ハピかわ」は、外見に関する悩みから友人関係、日常生活の疑問まで、小学生女子が抱える様々な問題に対して具体的な解決策を提示することで、共感を呼び、支持を集めていると考えられます。

さらに読む ⇒現代ビジネス | 講談社 @gendai_biz出典/画像元: https://gendai.media/articles/-/82193?page=1&imp=0なるほど、外見に囚われず内面を磨いて「可愛くなる」というコンセプトは、自己肯定感の向上に繋がると思います。

『自分をもっと好きになるかわいいのルール』は、2019年に発売された女子小学生向けの実用書です。

当初は女子小学生向けに企画されましたが、大人からも共感を得て、近年SNSで話題となり、10万部突破のベストセラーとなりました。

同書は、外見だけでなく、内面を大切にすることをテーマとし、マナー、言葉遣い、身だしなみ、ファッション、人間関係など、幅広いテーマを扱っています。

特に、他者に興味を持つことの重要性を説き、自己肯定感を高めるための方法を紹介している点が、大人からも支持を得ている理由の一つと考えられます。

企画段階では、子供たちに本当に必要な情報を提供したいという思いから、外見よりも内面を重視した内容にすることを目指しました。

また、上から目線にならないよう、読者が自ら考えられるような構成にすることも意識しました。

同書の担当編集・老沼友美氏は、子供の頃に欲しかったような、心を育てる手助けとなる書籍を目指したと語っています。

大人になっても、子供の頃の悩みやモヤモヤした気持ちを抱えている人が多く、同書はそんな人たちの心に響いているようです。

なるほど、子供だけでなく大人にも響く内容なんですね。

「かわいいのルール」:内容と課題

「自分をもっと好きになる」ためのヒントは?

マナーからファッションまで、自分を磨く方法を紹介

「かわいいのルール」は、女の子向けの自己啓発本として人気を集めているんですね。

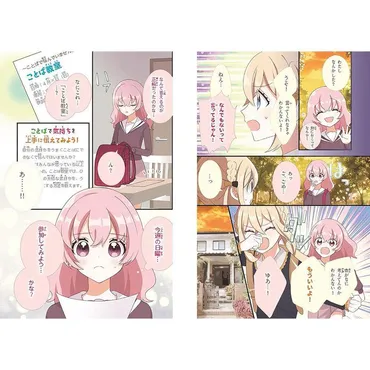

✅ 「自分をもっと好きになる かわいいのルール」は、マナー、しぐさ、ファッション、心の磨き方、友だち関係の4ジャンルを解説し、女の子向けの自己啓発本として人気を集めている。

✅ マンガやイラスト、体験談などを用いて、生理、ブラジャー、友だち関係などの悩みや疑問に対して、わかりやすく具体的な情報を提供している。

✅ 一方で、「女子」という言葉の多用や、「ステキ女子」像のステレオタイプ化、ジェンダーバイアスを感じさせる記述など、性別の固定観念を強める可能性や、多様な価値観や個性を尊重していない点が懸念される。

さらに読む ⇒All About(オールアバウト)出典/画像元: https://allabout.co.jp/gm/gc/488628/マンガやイラスト、体験談などを用いて、わかりやすく具体的な情報を提供しているのは素晴らしいと思います。

『自分をもっと好きになるかわいいのルール』は、マナー、しぐさ・みだしなみ、ファッション、心を磨く、友だち関係の4ジャンルを「ステキ女子計画」として解説し、自分を内側から磨き、「自分をもっと好きになる」ことを目指した本です。

マンガ、イラストを用いた解説、お悩み相談室という形で構成されており、気軽に手にとれる雰囲気ながら、内容も充実しています。

特に、お悩み相談室では、子どもが生活の中でぶつかるさまざまな問題を取り上げており、小学生や中学生の体験談も掲載されています。

生理やブラジャーに関する情報など、友だちとの話題にしづらいことや親に聞きにくいことを丁寧に解説しており、子どもの安心感につながる内容です。

しかし、一方で、何度もくり返される「女子」という言葉が性別を強調し過ぎているように感じられる点や、ステレオタイプな「ステキ女子像」に感じる生きづらさを感じさせる描写も存在します。

たとえば、「あいづちのコツ」として合コンの「さしすせそ」を紹介したり、「女の子って共感されるとうれしくなるよね」と「わかる」を推奨したりするなど、ジェンダーバイアスを感じさせる部分があります。

また、「〇〇できるのがステキ女子である」というステレオタイプなステキ女子像は、発達障害や自らの性について悩んでいる人への配慮が不足しているように感じられます。

確かに、言葉の選び方や表現には、気をつけないといけませんね。

ハピかわ:自己受容と自己改善を促す実践的なガイド

自分をもっと好きになるには?

自己受容と自己改善

「【ハピかわ】伝える力がレベルアップ ことばのルール」は、国語の先生監修のもと、子どもたちが感情を言葉で表現する方法を学ぶための本なんですね。

✅ 「【ハピかわ】伝える力がレベルアップ ことばのルール」は、国語の先生監修のもと、子どもたちが感情を言葉で表現する方法を学ぶための本です。

✅ 語彙力や表現力の向上だけでなく、ことわざや慣用句、手紙や読書感想文の書き方など、幅広い内容をマンガ形式で楽しく学べます。

✅ 本書は、自分の気持ちを伝えることの重要性を理解し、言葉の力を育む手助けをすることを目的としています。

さらに読む ⇒蔦屋書店ポータルサイト出典/画像元: https://store.tsite.jp/item-detail/electronics/41242.htmlマンガ形式で楽しく学べるのは、子どもたちにとって良いですね。

自分をもっと好きになる【ハピかわ】かわいいのルールは、自己受容と自己改善をテーマにした本で、若い女性に向けて、自分自身を愛し、自信を持ち、周囲との良好なコミュニケーションを築くための実践的なガイドになっています。

イラストとマンガを効果的に活用することで、読者は視覚的に情報を理解しやすくなり、具体的な日常のシナリオに基づいたアドバイスにより、実生活で役立つスキルを習得できます。

幅広い年齢層に訴求する内容で、子供から大人まで、自尊心、自信、人間関係の改善に役立ちます。

特に、自己肯定感を高めることに焦点を当て、自分自身を愛し、価値を見出すことで、より充実した人生を送るための第一歩となることを目的としています。

私も、もっと言葉の力を磨きたいと思いました。

「かわいいのルール」:実践的なハウツーと課題

「かわいい」のルール、何が問題?

多様性軽視

「自分をもっと好きになる 【ハピかわ】かわいいのルール」は、一見「大人っぽく上品になりたい」「おしゃれに詳しくてセンスある子になりたい」という欲求に答えるように見せかけながら、実は「かわいい」の本質である「人に好かれる」という行動規範に誘導する戦略指南書であるという指摘は興味深いですね。

✅ 「自分をもっと好きになる 【ハピかわ】かわいいのルール」は、一見「大人っぽく上品になりたい」「おしゃれに詳しくてセンスある子になりたい」という欲求に答えるように見せかけながら、実は「かわいい」の本質である「人に好かれる」という行動規範に誘導する戦略指南書である。

✅ 著者は、この本が「かわいい」を最大化する戦略指南になっている一方で、その行動指針は「かわいくなれる」「すてきになれる」を超えて、結果的に「かわいい・すてきを指標とする形に周囲を゛社会化゛してしまう」という点に注目し、人間の家畜化や社会の持続可能性との関連性を指摘している。

✅ 具体的には、本書は「かわいい」を「相互好意社会に害のある因子を否定し、取り除き、好意の総和が最大化される場に置き換える力の意志」と定義し、それを実現するための具体的なハウツーを解説している。このことから、著者は「かわいい」という概念が、社会における「従順さ」や「好意」という価値観を促進し、「かわいくない・すてきでない者」に対する差別を生み出す可能性を危惧している。

さらに読む ⇒Togetter - 国内最大級のTwitterまとめメディア出典/画像元: https://togetter.com/li/2357867確かに、この本は「かわいい」を最大化する戦略指南になっている一方で、その行動指針は「かわいくなれる」「すてきになれる」を超えて、結果的に「かわいい・すてきを指標とする形に周囲を゛社会化゛してしまう」という点は、考えさせられます。

かわいいのルールは、チャレンジしやすい実践的なハウツーがメインで、自信をつけさせる効果はありますが、多様性や個性を尊重する視点が不足している点は、大人として気をつけたいところです。

なるほど、この本は「かわいい」という概念が、社会における「従順さ」や「好意」という価値観を促進し、「かわいくない・すてきでない者」に対する差別を生み出す可能性を危惧しているんですね。

読者の声:共感と価値

若い女性におすすめの自己啓発本は?

自信と価値観を見つける手助けに

この本は、若い女性にとって貴重なリソースとなっていることがわかります。

✅ この記事は、自分の価値を高める方法について、メンタルモデルを理解すること、ネガティブな自分を受け入れること、自分の価値観に沿った選択を重ねることの3つのステップを解説しています。

✅ メンタルモデルとは、幼少期からの経験や教育によって形成された、私たちの思考や行動に影響を与える無意識のフレームワークです。自分のメンタルモデルを理解することで、自分の価値を高めるための具体的な行動が見えてきます。

✅ ネガティブな感情や思考も自分の一部として受け入れることが大切で、それらを無理に排除しようとせず、自分の価値観に沿った選択を重ねることで、自然と自信や満足感を得られるようになると説明しています。

さらに読む ⇒GOAL-B出典/画像元: https://goal-b.co.jp/magazine/increase-ones-value/自身の価値を認識し、より自信を持って生きていきたいすべての人にぜひ読んでほしいですね。

読者からの肯定的なレビューから、この本が自己改善を目指す若い女性にとって貴重なリソースとなっていることがわかります。

自身の価値を認識し、より自信を持って生きていきたいすべての人におすすめの一冊です。

確かに、自分の価値を高めるためには、メンタルモデルを理解することが重要だと思います。

今回の記事では、「自分をもっと好きになるかわいいのルール」について詳しく解説しました。

💡 同書は、女子小学生向けの実用書として、外見だけでなく内面を大切にすることをテーマに、幅広いテーマを扱っています。

💡 一方で、ジェンダーバイアスを感じさせる記述など、性別の固定観念を強める可能性や、多様な価値観や個性を尊重していない点が懸念されます。

💡 読者からは、自己肯定感を高める効果や、自信を持つための具体的な方法が役に立ったという声が多く寄せられています。