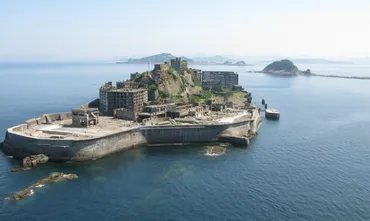

軍艦島は世界遺産? 歴史と文化、そしてドラマ『海に眠るダイヤモンド』との関係軍艦島の物語とは!?

軍艦島、その名は戦艦に似る。かつて世界一の人口密度を誇った炭鉱島。過酷な労働と豊かさを秘めた歴史、そして、今も見つめる廃墟。世界遺産に登録された島の真実を、あなたも体感しよう!

💡 軍艦島は、明治日本の産業革命遺産の構成遺産の一つ

💡 かつては石炭採掘で栄えた島

💡 現在は世界文化遺産に登録され、多くの人が訪れる観光地

それでは、最初の章に進みましょう。

軍艦島の歴史と世界遺産

軍艦島はいつまで採炭が行われていた?

1974年まで

軍艦島は、日本の近代化を象徴する場所ですね。

公開日:2024/03/29

✅ 軍艦島(端島炭坑)は、明治日本の産業革命遺産の構成遺産の一つであり、海底炭鉱によって繁栄した小さな島です。

✅ 明治時代に三菱社が買収し、海底坑道や高層アパートが建設され、1960年には人口密度が世界一に達しました。

✅ 1974年に閉山し、現在は廃墟となっていますが、明治期に建造された岸壁と海底坑道が世界遺産に登録されています。

さらに読む ⇒世界遺産マニア出典/画像元: https://worldheritage-mania.com/constitutional-heritage-hashima-coal-mine/軍艦島は、かつては賑わっていた場所だったんですね。

軍艦島は、長崎県長崎市にある無人島で、1810年の石炭発見から1974年の閉山まで採炭が行われていました。

明治時代に三菱が経営を引き継ぎ、本格的な炭鉱として開発を進め、良質な石炭を八幡製鉄所などに供給しました。

島は急速に発展し、1960年には約5300人が居住し、人口密度は世界一となりました。

戦艦「土佐」に似ていることから「軍艦島」と呼ばれるようになりました。

2015年には「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の一部として世界文化遺産に登録されました。

現在は無人島となり、見学が可能なエリアが限定されていますが、歴史や島民の生活を伝える貴重な場所として、多くの観光客が訪れています。

そうですね。軍艦島は、日本の産業革命の歴史を物語る貴重な場所です。

軍艦島の炭鉱と島民の生活

軍艦島はどんな島だった?

三菱の炭鉱島

軍艦島の歴史は、日本のエネルギー事情と深く繋がっているんですね。

✅ この記事は、日本のエネルギー事情における石炭の役割と、かつて石炭採掘で栄えた軍艦島について解説しています。

✅ 石炭は、日本のエネルギー自給率が低い現状において、依然重要なエネルギー源であり、コストの安さや供給の安定性といったメリットがある一方、国内では採掘コストの高さや危険性から、多くが閉山となりました。

✅ 軍艦島は、明治時代から昭和40年代にかけて石炭採掘で発展した島で、近代的な生活環境が整備され、当時の日本の理想郷とも呼ばれていましたが、エネルギー革命の影響を受け、昭和49年に閉山し、現在では世界文化遺産に登録されています。

さらに読む ⇒ 郵船トラベル クルーズ部ろぐ出典/画像元: https://blog.ytk.co.jp/cruise/japan/entry-2133.html軍艦島は、本当に過酷な環境だったんですね。

軍艦島は、三菱が開発した海底炭鉱で、国内で最も質の高い石炭を産出していました。

炭層が島の真下にあったため、海面下1010mの坑道を掘削し、機械の導入が難しいため、多くの作業を人力で行っていました。

石炭は選炭場から貯炭場へベルトコンベアで運ばれ、石炭運搬船に積み込まれて出荷されました。

軍艦島は、石炭の採掘場として栄え、最盛期には5300人もの人々が暮らしていました。

人口密度が非常に高く、当時の東京都区部の9倍に達し、世界最高レベルを記録しました。

三菱の私有地であったため、島民は高収入と低生活費で裕福な暮らしを送ることができました。

昭和30年代には、すでに100%電化生活を実現し、テレビ普及率も高く、当時の平均月収の約1〜2カ月分の高額な給料を得ていました。

そうやな。石炭採掘は、過酷な労働やったやろな。

軍艦島のインフラと構造

軍艦島の岸壁はどのように作られた?

伝統的な石組

軍艦島は、限られたスペースを有効活用した都市だったんですね。

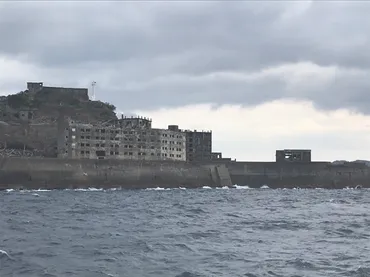

✅ 軍艦島は、小さな岩礁を埋め立てて現在の形になった、狭い居住空間を持つ炭鉱島です。明治時代に建設された石組の護岸は、波の浸食に耐えるため何度も補強工事が行われています。

✅ 島へのアクセスは船のみで、当初は小舟で岸壁の斜路に着岸していましたが、1925年にはクレーン式上陸桟橋が建設され、1962年には大型船が着岸できる桟橋が完成しました。

✅ 軍艦島には、縦に伸びた建物と階段が張り巡らされ、空中都市とも呼ばれていました。地下には、明治時代に開発された海底坑道が張り巡らされており、日本の産業革命期を支えていました。

さらに読む ⇒【上陸レポート有り】軍艦島の歴史と今を総力特集!~軍艦島ガイド【完全版】~出典/画像元: https://www.gunkanjima-excursion.com/construction/軍艦島は、まるで映画のセットのような場所ですね。

軍艦島は、小さな岩礁を埋め立て、明治時代に現在の形に近づきました。

要塞とも呼ばれるその岸壁は、伝統的な石組で組まれた護岸で、現代まで使われています。

交通手段は船のみで、当初は小舟で岸壁の斜路に着岸していましたが、1925年にクレーン式上陸桟橋が完成し、その後1962年に大型船の着岸できる桟橋が完成しました。

軍艦島の建物は縦に伸びた建物とそれをつなぐ階段が多く、空中都市と呼ばれています。

地下には端島炭坑の坑道が広がり、海底を採掘するため、地下約1000mの深さまで掘り進められました。

島には川も池も湧き水もありませんでしたが、1890年に三菱社の管理下になり、安定して水を確保できるようになりました。

人口増加に伴い、節水対策が行われ、1957年には日本初の海底水道が敷設されました。

電気は1902年に島内に発電所が建設されましたが、炭鉱施設に必要な電力を確保するために発電所は変電所に変わりました。

1917年には高島炭鉱の発電所からの送電海底電線ケーブルの敷設により、送電がはじまりました。

すごいですね!海底水道や送電ケーブルまで敷設されていたなんて!

軍艦島の暮らしと文化

軍艦島はどんな生活空間だった?

近代的な施設が充実

軍艦島は、厳しい環境の中で、島民は工夫して生活していたんですね。

公開日:2022/05/15

✅ 軍艦島はかつて「緑なき島」と呼ばれていましたが、現在は緑が豊かになっています。

✅ 島内には「イノバラ」という白い花が咲き、上品な美しさや純朴な愛などの花言葉を持っています。

✅ 軍艦島は花が咲く季節以外でも美しい景色が見られるので、ぜひ訪れてみてください。

さらに読む ⇒【公式】軍艦島コンシェルジュ出典/画像元: https://www.gunkanjima-concierge.com/topic/%E8%BB%8D%E8%89%A6%E5%B3%B6/%E8%BB%8D%E8%89%A6%E5%B3%B6%E3%81%AF%E7%B7%91%E3%81%AE%E5%B3%B6%F0%9F%8D%80/軍艦島は、緑化運動によって、美しい景色になったんですね。

島民は、緑化運動の一環で、コンクリート建築物の屋上に植物を運び、「屋上庭園」を作り、現代でいう「屋上緑化」の先駆けとなりました。

教育環境も充実しており、7階建ての公立小中学校には、講堂、図書館、音楽室、アルタイル貼りの床など、当時の最新設備が揃っていました。

さらに、給食専用エレベーターも備え付けられていました。

島内には、病院、小中学校、保育園、プール、寺社、旅館、パチンコホール、麻雀店、生協販売店、個人商店、理容・美容室など、生活に必要な施設が揃っていました。

娯楽施設も充実しており、パチンコ屋、ビリヤード場、映画館、酒場、遊郭などがありました。

特に、25号棟の1階にあったスナックバー「白水苑」は、ダンスも楽しめる社交場でした。

軍艦島は、台風に見舞われることも多く、島民は常に自然と闘いながら生活していました。

当時の生活環境が、現代でも通用するほど充実していたんですね。

ドラマ『海に眠るダイヤモンド』と軍艦島の物語

軍艦島はどんな石炭採掘をしてた?

海底炭鉱

軍艦島は、ドラマの舞台にもなっているんですね。

✅ 「海に眠るダイヤモンド」のロケ地は、ドラマの舞台となる軍艦島(端島)や炭鉱などのセットが主に使用されており、群馬県渋川市、桐生市、下仁田町、栃木県足利市、埼玉県熊谷市、千葉県長生郡長柄町、茨城県つくばみらい市、横浜市青葉区、静岡県加茂郡、兵庫県養父市、埼玉県飯能市などで撮影が行われている。

✅ 具体的な撮影場所は、セットの詳細は公開されていないが、軍艦島をイメージしたセットは群馬県にあることが沢村一樹さんのインスタグラム投稿で明らかになっており、炭鉱のセットは兵庫県養父市の「明延鉱山探検坑道」や埼玉県飯能市の「日豊鉱業武蔵野炭砿」が可能性として挙げられる。

✅ ドラマの舞台となる長崎県端島(軍艦島)は、世界文化遺産であり廃墟となっているため、実際の撮影はセットで行われている。しかし、長崎県長崎市でもエキストラ募集が行われており、長崎半島(野母半島)にある野母崎地区で海のシーンなどの撮影が行われた可能性が高い。

さらに読む ⇒ゆとりくつろぎ村出典/画像元: https://yutoroginoyu.com/umininemuru-diamond-location/ドラマ『海に眠るダイヤモンド』は、軍艦島の歴史を深く知ることができる作品ですね。

10月スタートのTBS日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』は、1955年の長崎県端島(軍艦島)の炭鉱を舞台にしたドラマです。

端島は、明治~昭和時代にかけて炭鉱で栄えた島ですが、その炭鉱は海底炭鉱と呼ばれるものでした。

海底炭鉱とは、島を囲む海底の大陸棚の地下部分に坑道を掘り、石炭を採掘するものです。

端島では、島内の竪坑から垂直にエレベーターで鉱員が350~600メートル降下し、水平方向に移動して石炭の地層にアクセスしていました。

そこから斜めに深く掘り進み、約1100メートルの深さまで採掘していました。

端島では、約2キロ四方以上にわたって坑道が掘られ、年間約25万トンの石炭が採掘されていました。

その石炭は、日本の製鉄産業に欠かせないもので、主に八幡製鉄所で使用されました。

端島は、日本の近代化に大きく貢献した島と言えるでしょう。

ドラマ『海に眠るダイヤモンド』は、このような過酷な環境で働く鉱員の物語を描きます。

1974年に島民が全員移住し、現在は無人島となった端島の歴史と、そこに暮らしていた人々の生活を、ドラマを通して垣間見ることができます。

軍艦島は、ドラマの舞台として、すごく魅力的ですね。

軍艦島は、日本の歴史と文化を伝える貴重な場所であり、今後も多くの人に知られてほしいですね。

💡 軍艦島は、明治日本の産業革命遺産

💡 かつては石炭採掘で栄え、人口密度は世界一

💡 現在は世界文化遺産に登録され、ドラマ『海に眠るダイヤモンド』の舞台