検察庁法改正案はなぜ炎上した?SNS世論が政治を動かすとは!!?

Twitterで巻き起こった「検察庁法改正案に抗議します」運動!国民の怒りが法案を廃案に追い込んだ衝撃の真実!SNSの力と政治の闇、そして検察の独立性とは?

💡 検察庁法改正案は、検察官の定年延長を可能にする内容でした。

💡 改正案に対する国民の反発は、SNSを通じて急速に広がりました。

💡 改正案は最終的に廃案となりましたが、SNSの影響力は今後も注目されます。

それでは、詳しく見ていきましょう。

検察庁法改正案とSNS世論

検察庁法改正案が成立しなかった理由は?

SNSでの世論圧力

検察庁法改正案は、検察官の定年延長を可能にする内容でした。

公開日:2020/06/03

✅ 「#検察庁法改正案に抗議します」というツイートが400万回以上拡散され、検察庁法改正案の成立が見送られた。

✅ これは、安倍晋三首相がツイッターでの反対世論の大きさを考慮した結果である。

✅ 今回の出来事は、ネット世論が日本の政治に影響を与える可能性を示しており、今後、ネット世論が政治にどう影響を与えるかが注目される。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20200603/ddm/002/010/103000cSNSを使った世論形成の力は、本当にすごいですね。

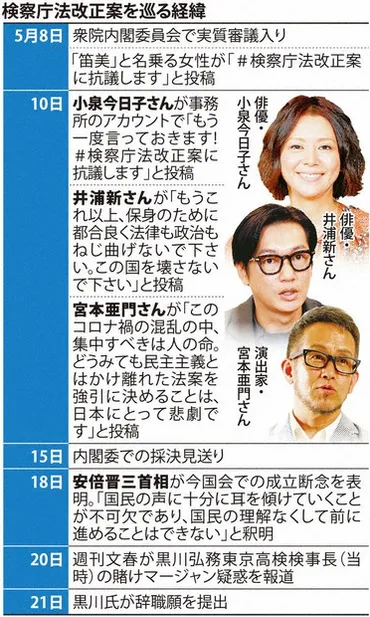

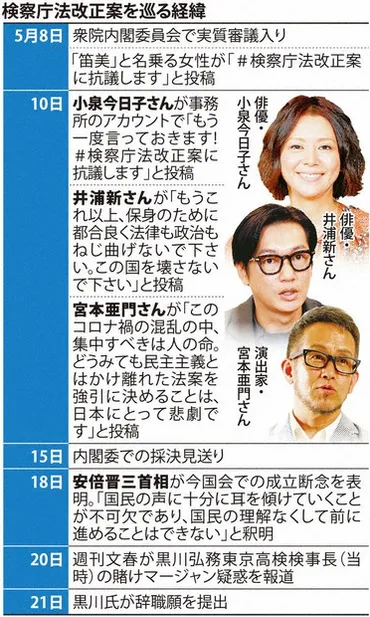

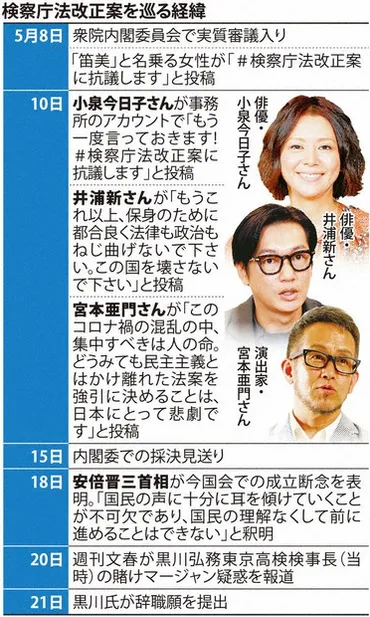

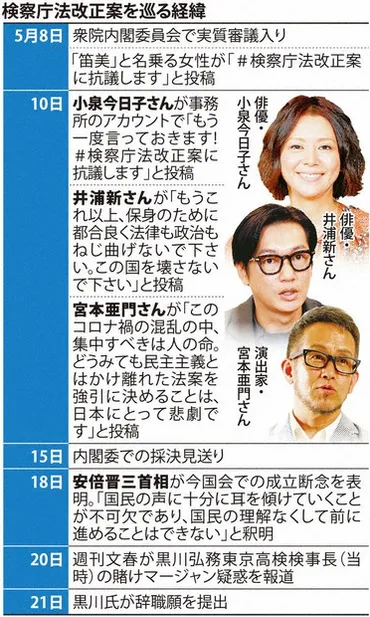

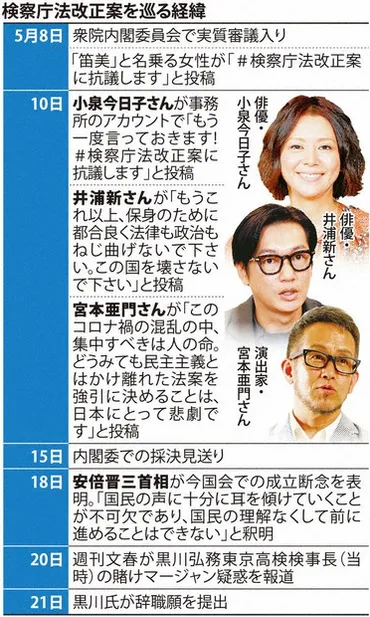

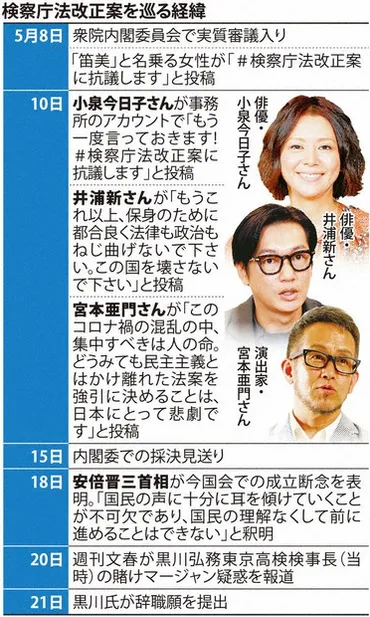

2020年5月、安倍晋三首相は検察庁法改正案の成立を断念しました。

これは、5月8日から始まったTwitterでの抗議活動による世論の圧力によるものでした。

抗議活動は「検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグと共に広がり、著名人だけでなく、一般ユーザーも積極的に参加しました。

データ分析の結果、俳優の井浦新さんのツイートが最も大きな影響を与えたものの、フォロワー数の少ない一般ユーザーのツイートも拡散され、大きな影響を与えたことがわかりました。

ツイートの内容を見ると、法案の内容を理解しようとする姿勢が強く、ユーザーの真摯な態度が見て取れます。

著名人だけでなく、一般ユーザーの意見がSNS上で広がったことで、野党や政治家、検察OBが法案について再考するようになり、最終的に法案は成立しませんでした。

この事例は、SNSが世論形成に大きな影響力を持つことを示しており、政治家や社会全体がSNSの力を認識する必要があることを示唆しています。

そうですね。今回の件は、SNSが現代社会において大きな影響力を持つことを改めて示したと言えるでしょう。

改正案への批判と世論の反発

検察庁法改正案、何が問題だった?

定年延長問題から発生

今回の改正案は、検察官の独立性を脅かすものだと懸念されています。

✅ 安倍政権は、検察官の定年延長を現行法の解釈変更で可能としたと主張していたが、検察庁法改正案に明文規定を新設した。これは、黒川弘務東京高検検事長の定年延長が違法と批判されたことを受け、法解釈の限界を認めたためと考えられる。

✅ 野党は、黒川氏の人事と法案は関連しており、法案は黒川氏の人事を事後的に正当化しようとしていると主張している。また、法曹界からも黒川氏の定年延長が違法であるとの声が上がっている。

✅ 政府は、検察庁法改正案は検察官の「民主的統制」のため必要であり、黒川氏のような定年延長は「当然あり得る」と主張している。しかし、野党は検察官の萎縮や政権による検察人事への介入を懸念しており、法案の修正・撤回を求めている。

さらに読む ⇒法解釈では無理だった!? 黒川氏人事で検察庁法改正案一変 批判浴び「事後正当化」:東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/14122検察官の定年延長問題、すごく複雑ですね。

検察庁法改正案は、東京高検の黒川弘務検事長の定年延長問題から発生し、自民党が強行採決を進めたためネット上で批判が殺到しました。

特に、ツイッターでは「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグがトレンド入りし、俳優や漫画家など普段は政治的発信を控えている人たちも参加するなど、前例のない規模の抗議運動となりました。

野党は安倍首相を「火事場泥棒」と批判し、国会での審議は激化しています。

しかし、世論の批判は強まる一方で、与党内からも採決強行に反対する声が出始めており、今後の法案の行方は不透明です。

ええ、今回の改正案は、検察官の独立性を脅かすものだと懸念されています。

法案の廃案と今後の展望

検察庁法改正案、なぜ廃案に?

検察の独立性懸念

改正案は、検察官の政治的な中立性を損なう可能性があるとされています。

公開日:2020/05/11

✅ 日本弁護士連合会は、検察庁法改正案に反対する声明を発表し、改正案が検察官の政治的な中立性を損ない、三権分立を揺るがす恐れがあると主張しました。

✅ 改正案の主な内容は、検察官の定年を65歳に引き上げ、役職定年を導入することですが、問題点は、内閣や法務大臣の裁量で定年延長が可能となることで、時の政権が検察人事に介入しやすくなる点です。

✅ 検察官は強大な捜査権と起訴権限を持ち、司法・刑事裁判に関わるため、政治的な中立性が重要であり、改正案は検察官が行政に迎合する可能性を生み出し、三権分立のバランスを崩す恐れがあると弁護士連合会は訴えています。

さらに読む ⇒ハフポスト - 日本や世界のニュース、会話を生み出す国際メディア出典/画像元: https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5eb8f7b2c5b6050bf093bbb3三権分立って、やっぱり大切なんですね。

検察庁法改正案を含む国家公務員法改正案は、国民の強い反発を受け、6月17日の通常国会閉会で廃案となりました。

検察庁法改正案は、検察官の定年を63歳から65歳に引き上げ、内閣や法相が認めれば最大3年延長できる特例を設けていましたが、この特例が検察の独立性を脅かすとの批判が相次ぎました。

政府は世論の反発を考慮し、特例を見直した上で、次の国会で再提出する方針です。

具体的な内容は、特例を完全に削除する案や、延長期限を1年までとする案などが検討されています。

そうです。改正案は、検察官の政治的な中立性を損なう可能性があるとされています。三権分立のバランスを崩す恐れがあるという点は、非常に深刻です。

泉田議員の辞任と世論の反応

泉田議員はなぜ委員を辞任したのですか?

強行採決に反対したため

泉田議員の辞任は、検察庁法改正案への反対の表明だったと言えるでしょう。

公開日:2020/05/19

✅ 政府は検察庁法改正案の今国会での成立見送り、秋の臨時国会での審議を決定しました。この決定は、国民からの強い反対意見と与党内からの異論を受けてのものとされています。

✅ 改正案は検察官の定年延長を可能にするもので、野党は恣意的な人事につながると批判していました。与党内でも異論が強く、特に二階幹事長や菅官房長官は強行採決を阻止したと考えられています。

✅ 今回の見送りは、安倍首相の求心力に影響を与える可能性があるとされています。また、政府・与党は国民の声に十分な配慮が必要であることを改めて認識させられました。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/351312?display=b泉田議員の勇気ある決断、本当にすごいと思います。

自民党の泉田裕彦衆院議員は、検察官の定年延長を含む国家公務員法等改正案の衆院内閣委員会での強行採決に反対し、委員を辞任することを表明しました。

泉田議員は、改正案に関して「国民のコンセンサスは形成されておらず、審議を尽くすことが重要」と主張し、与党理事に強行採決なら退席する旨を伝えました。

その後、泉田議員は内閣委員会の委員から外されました。

泉田議員のツイートには多くの共感の声が寄せられ、俳優の小泉今日子さんや立憲民主党の枝野幸男代表も賛同の意見を表明しました。

今回の事件は、検察庁法改正案に対する国民の関心の高さと、与党による強行採決に対する批判の高まりを示しています。

そうですね。泉田議員の辞任は、検察庁法改正案に対する国民の関心の高さを示しています。

検察庁法改正案の核心

検察庁法改正案、何が問題なの?

検察官の定年延長問題

検察庁法改正案は、検察官の定年延長の可否に関する議論が焦点でした。

✅ 検察庁法改正案に対する国民からの批判が、SNSを中心に広がっている。

✅ 改正案の成立を急ぐ政府の姿勢に対し、野党だけでなく、市民や著名人からも批判の声が上がっている。

✅ 法務・検察内部からも疑問の声が上がり、改正案に対する反対運動は、SNS上で広がりを見せている。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/9176検察という組織の特殊性、改めて理解できました。

検察庁法改正案に対する国民の関心の高まりを受け、筆者は検察という組織の特殊性と改正案の骨子を整理する。

検察庁は行政府に属する組織でありながら、刑事訴追権を持つため、その独立性が重要となる。

改正案は、検察官の定年延長の可否に関する議論に焦点を当て、現行法では検察官への勤務延長制度の適用が明確でない点を指摘する。

さらに、改正案の複雑な内容を理解しやすくするため、現行法の簡潔な説明と改正案の骨子を提示する。

検察庁法改正案、ようやっと理解できたわ。

今回の検察庁法改正案は、国民の関心を集め、SNSでの議論が活発に行われました。

💡 改正案は、検察官の定年延長を可能にする内容でしたが、国民の強い反発を受け、廃案となりました。

💡 SNSは、政治や社会問題に対する世論形成に大きな影響力を持つことを改めて示しました。

💡 今後も、SNSの政治への影響力は注目されていくでしょう。