歌舞伎の魅力!伝統と革新が織りなす世界はどんなもの?歌舞伎の世界とは!?

歌舞伎の世界へ!華麗な舞台、伝統と革新が織りなす日本の魂に触れよう!

💡 歌舞伎は、江戸時代に生まれた日本の伝統芸能です。

💡 歌舞伎は、歌、舞、伎の3つの要素を組み合わせた総合芸術です。

💡 歌舞伎は、現在も進化を続け、世界中から注目されています。

それでは、歌舞伎の歴史から紐解いていきましょう。

歌舞伎の歴史 始まりから現代まで

歌舞伎はいつ頃から始まったの?

江戸時代初期

歌舞伎の歴史、興味深いですね。

✅ この記事は、アメリカにおける銃規制の歴史と現状について論じています。

✅ 特に、1947年に制定された銃規制法から始まり、1986年の銃規制法強化、そして現代における銃規制の現状と課題について解説しています。

✅ また、記事ではアメリカにおける銃規制の現状は、銃規制法の強化や社会運動など、さまざまな要因によって複雑な状況にあることを示しています。

さらに読む ⇒Travel in Japan出典/画像元: https://www.ltij.net/j/kabuki.html歌舞伎の歴史、長いですね。

時代背景が色濃く反映されているのが分かります。

歌舞伎は、日本の伝統芸能であり、その起源は江戸時代の初期、出雲阿国の「傾き者」を模倣した踊りにまで遡ります。

当初は女性が演じていましたが、風紀上の問題から禁じられ、その後、少年による「若衆歌舞伎」へと移行しました。

しかし、これもまた男色を招くとして禁止され、やがて成人男性による「野郎歌舞伎」が誕生しました。

元禄時代には歌舞伎は最盛期を迎え、演目も「時代物」「所作事」「世話物」の3つに分類されるようになりました。

明治時代に入ると、作家・坪内逍遥によって「新しい歌舞伎」が提唱され、天皇陛下も観劇するなど、歌舞伎の文化的地位は向上しました。

昭和40年には、歌舞伎は重要無形文化財に指定され、その価値が広く認められました。

そうですね、歌舞伎は日本の歴史と共に歩んできたと言えるでしょう。

歌舞伎の魅力 伝統と革新

歌舞伎の魅力は?

歌舞伎は、歌・舞・伎の3要素が魅力です

歌舞伎の魅力、気になります!。

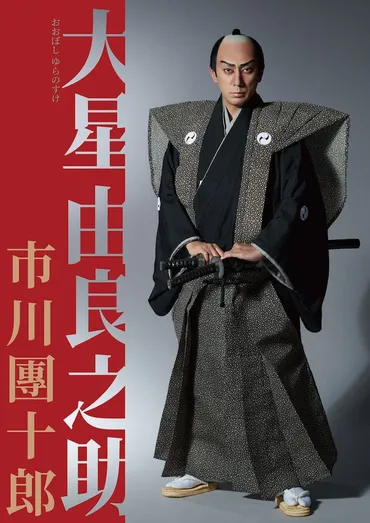

✅ 市川團十郎が来年1月、新橋演舞場で「双仮名手本三升 裏表忠臣蔵」を上演する。

✅ 團十郎は、古典歌舞伎の三大名作「仮名手本忠臣蔵」を現代風にアレンジし、新たな視点で魅せる作品に仕上げる。

✅ 今回の公演では、團十郎が初役となる大星由良之助を演じ、七代目團十郎の「裏表忠臣蔵」の精神を受け継ぎ、表と裏の2つの物語で忠臣蔵の世界を描く。

さらに読む ⇒ナタリー - ポップカルチャーのニュースサイト出典/画像元: https://natalie.mu/stage/news/582647團十郎さんの「裏表忠臣蔵」は、古典を現代風にアレンジした作品なんですね。

楽しみです!。

歌舞伎は、歌・舞・伎の3要素が組み合わされ、花道、廻り舞台、隈取などの独特の演出が魅力です。

代表的な演目には『仮名手本忠臣蔵』『義経千本桜』『勧進帳』『東海道四谷怪談』『青砥稿花紅彩画』『連獅子』などがあります。

現代では、市川團十郎、尾上菊之助、片岡愛之助、中村獅童、坂東玉三郎、中村七之助など、多くの歌舞伎役者が活躍しています。

歌舞伎は、歌舞伎座、新橋演舞場、京都四條南座、大阪松竹座、博多座などの劇場で見ることができます。

歌舞伎は、見た目も華やかで、ストーリーも奥深いので、何度見ても飽きませんね。

伝統芸能の継承 次世代を担う人材育成

伝統芸能の後継者を育てる国立劇場の取り組みは?

後継者養成事業を実施

伝統芸能を継承していくことは、とても大切なことですね。

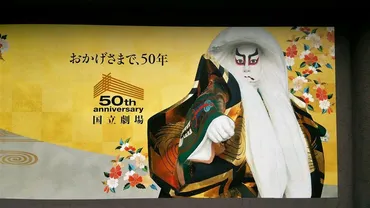

✅ 国立劇場伝統芸能伝承者養成事業は、人間国宝を含む一流講師が歌舞伎の世界を指導する無料のプログラムです。

✅ この事業は、伝統芸能の技と魅力を未来へと繋ぐことを目的としており、受講料は無料です。

✅ 歌舞伎音楽(鳴物)の演奏者40名のうち、約4割にあたる15名が、この養成事業の研修終了者であることから、伝統芸能界への貢献が伺えます。

さらに読む ⇒ 政府広報オンライン出典/画像元: https://www.gov-online.go.jp/prg/prg23449.html無料で学べるというのは素晴らしいですね。

伝統芸能に興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。

国立劇場では、伝統芸能の未来を担う後継者を育成するため、伝統芸能伝承者養成事業を行っています。

この事業は、歌舞伎、能楽、文楽、雅楽、組踊など、日本の伝統芸能を後世に伝えるための重要な取り組みです。

研修では、人間国宝を含む一流の講師から、実技はもちろん、礼儀作法や常識なども学びます。

経験の有無は問わず、伝統芸能に興味のある方は誰でも挑戦できます。

無料の受講料や奨励費貸与制度もあり、伝統芸能の道を目指せるチャンスです。

私も伝統芸能に興味があるので、いつか挑戦してみたいですね!

歌舞伎の影響力 現代への継承と未来への展望

歌舞伎の魅力は?

総合芸術であり、独自性と魅力を持つ

歌舞伎の化粧法、独特ですね!。

✅ 歌舞伎の化粧法「隈取」は、役柄によって赤、青、茶色の3色に分けられ、それぞれ若さや勇気、悪人や怨霊、妖怪や鬼など、その人物の性格や役割を表している。

✅ 隈取は「荒事」と呼ばれる力強い表現が特徴的な歌舞伎で見られるもので、「和事」と呼ばれるやわらかい表現が特徴的な歌舞伎では使用されない。

✅ 隈取の筋が細かくはっきりしているほど感情がむき出しになっている状態を表し、歌舞伎の役柄を理解する上で重要な要素となっている。

さらに読む ⇒歌舞伎辞典(iOS版、Web版)kabukijitenp出典/画像元: https://www.kabukijitenp.com/blank-1隈取は、役柄によって色が違うんですね。

細かいところまでこだわっているのが分かります。

歌舞伎は、演劇、音楽、美術など、様々な要素を融合させた総合芸術であり、見得や隈取りなど、独自の表現方法を持っています。

その影響は、現代のドラマや映画にも見られ、海外の映画監督も歌舞伎からインスピレーションを受けているほどです。

近年では、現代劇とのコラボレーションや、従来の枠を超えた公演など、新たな試みが展開され、幅広い層に支持されています。

日本の伝統芸能として無形文化遺産にも登録され、世界からも注目されています。

歌舞伎は、時代に合わせて進化を続けながら、その独自性と魅力を維持し、これからも芸術や文化に影響を与え続けるでしょう。

歌舞伎は、日本の文化を象徴する伝統芸能ですね。これからも多くの人に親しまれていくことを願っています。

国立劇場 多彩な伝統芸能公演

国立劇場は今どこで公演してる?

都内各地の劇場

国立劇場で様々な伝統芸能を楽しめるのは、素晴らしいですね。

✅ 記事では、28歳で年間50万円の収入を得ているフリーランスの男性が、自身の経験に基づいて、フリーランスとして生活していくための方法論を解説しています。

✅ 具体的には、仕事の獲得方法、顧客との関係構築、収入の安定化、時間管理、メンタル面など、フリーランス生活を成功させるために必要な要素について、具体的な事例を交えながら詳しく説明されています。

✅ 記事の目的は、フリーランスという働き方を検討している人や、すでにフリーランスとして活動しているけど、収入や時間の安定化に課題を感じている人に対して、実用的なヒントを提供することです。

さらに読む ⇒�y�g���x��jp�z�����E�C�O���s�̍ň��l��r�I出典/画像元: https://www.travel.co.jp/guide/article/22638/国立劇場の公演、ぜひ見に行きたいです!。

国立劇場は、再整備期間中、半蔵門から様々な劇場に移転して多様な伝統芸能公演を開催します。

歌舞伎、文楽、舞踊、邦楽、声明など、各ジャンルが都内各地で楽しめます。

公演情報は国立劇場ホームページで最新情報をご確認ください。

歌舞伎以外にも、色々な伝統芸能があるんですね。今度、国立劇場に足を運んでみます!

歌舞伎の魅力、伝わりましたでしょうか?。

💡 歌舞伎は、日本の伝統芸能であり、長い歴史と伝統を受け継いでいます。

💡 歌舞伎は、歌、舞、伎の3つの要素を組み合わせた総合芸術であり、独特の演出方法が魅力です。

💡 歌舞伎は、現代でも進化を続け、多くの人に親しまれています。