日米同盟の新たな役割分担?岸田外交とは!!?

日米同盟は新たな段階へ!「2+2」と日米首脳会談で深まる協力関係。安保3文書改定後の同盟マネージメント、中国リスクへの対応、そして今後の課題とは?

💡 日米同盟は、新たな役割分担を明確化している。

💡 岸田政権は、日米同盟を現代化し、欧州諸国との連携を強化している。

💡 日米同盟の課題と展望について解説する。

では、具体的な内容を解説してまいります。

日米同盟の新たな役割分担

日米同盟はどのように進化している?

役割分担見直し中

日米両国は、安保3文書改定後も、同盟マネージメントを強化しているんですね。

✅ 2023年1月の日米「2+2」と日米首脳会談は、2022年12月に閣議決定された安保3文書を踏まえ、日米の防衛協力についてすり合わせを行うことを目的として開催された。

✅ 日米両国は、安保3文書に基づく防衛協力の詳細を詰めるため、RMC(役割・能力・任務)協議を実施している。この協議は、2021年から始まり、日米が直面する脅威を踏まえて、役割分担や必要な装備について認識のすり合わせを行っている。

✅ RMC協議は、過去にも実施されており、2002年から2006年の「防衛政策見直し協議」(DPRI)において初めて検討された。DPRIでは、米軍再編に合わせて在日米軍と自衛隊の具体的な部隊運用・基地再編も含めた形で日米同盟強化の方向性を示す「日米同盟:未来のための変革と再編」や「再編実施のための日米のロードマップ」が発表された。

さらに読む ⇒ホーム | 笹川平和財団 - THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION出典/画像元: https://www.spf.org/iina/articles/sambyakugari_01.html過去の「防衛政策見直し協議」(DPRI)と比較すると、具体的な内容が示されていない点が気になります。

2023年1月の日米「2+2」と日米首脳会談は、2022年12月の安保3文書改定を受け、日米防衛協力のすり合わせを目的とした。

過去には、日米間で大きな政策変更後、同盟マネージメントの「解説書」的な文書が作成されてきたが、今回はその作成は見送られた。

しかし、同盟の役割分担に実質的な変更がある中で、日米国民や周辺諸国への十分な説明が必要となる。

本稿では、日米同盟の新たな役割分担という現実を踏まえ、日米が今後、同盟協力のために必要なことを考察する。

安保3文書改定と同時並行で実施された日米協議は、「役割・能力・任務」(RMC)に関するものであり、日米防衛戦略の方向性を整理し、個々の論点を防衛全体の戦略の中に位置づけ直すことを目的とした。

RMC協議は2021年3月、「2+2」において開始され、2022年1月には、日米の能力を最大化するための議論を通じて役割・任務・能力の進化および共同計画作業に関する力強い進展が歓迎された。

RMC協議は非公開だが、ミサイル防衛、戦闘機や水上艦の戦力バランスなど、両国が直面する脅威を踏まえて役割分担や必要な装備について認識のすり合わせが行われている。

台湾有事も含めて非公式な意見交換も実施されている。

過去には、2002年から2006年にかけて、新たな安全保障環境に対応するため「防衛政策見直し協議」(DPRI)が行われ、米軍再編に合わせて在日米軍と自衛隊の具体的な部隊運用・基地再編を含む日米同盟強化の方向性を示す文書が作成された。

2006年以降、定期的にRMCの検討が実施され、2015年の「日米防衛協力のための指針」につながった。

2021年11月に作業が完了した米国の「世界的な戦力態勢の見直し」(GPR)は、中国からの潜在的な軍事的侵略を抑止するため、インド太平洋地域の同盟国やパートナーとの協力強化を掲げている。

GPRの内容は非公開だが、2023年1月の「2+2」では、沖縄県に駐留する米海兵隊の改編、および横浜への小型揚陸艇部隊創設が発表された。

今後のRMC協議では、自衛隊および米軍の作戦面の連携強化、施設の共同使用、在日米軍基地への中距離ミサイル配備などの具体的な取り組みについて議論が進むことが予想される。

RMC協議は、「日米防衛協力のための指針」と類似したものであり、日米同盟の新たな役割分担を明確化し、具体的な協力体制を構築するための重要なプロセスであると言える。

ええ、確かに。同盟の役割分担が変化している中で、日米国民への説明不足は懸念されます。

中国リスクと日米同盟の現代化

岸田政権の外交の目的は何ですか?

中国・ロシアに対抗

中国リスクへの対応は、今後の日米同盟にとって重要な課題ですね。

公開日:2023/07/10

✅ 岸田文雄首相は2023年初頭の欧米歴訪と日米首脳会談を通じて、対中・対ロ戦略において、国際秩序の改変を企図する中国・ロシアに対抗する立場を鮮明にし、日米同盟を強化することで、日本の安保政策を新たな段階へと引き上げた。

✅ 日米同盟の現代化を掲げ、日本の「反撃能力」保有を前提とした防衛力の強化に合意することで、日本はこれまで米国に委ねてきた防御・攻撃の役割分担を再定義し、日米両国の役割をより明確化、そして相互補完的な関係を構築した。

✅ 日米同盟強化に加え、岸田政権は欧州諸国との安保協力の重層化を推進しており、G7議長国として積極的な外交活動を展開している。特に、英国とは「準同盟国」ともいえる関係を築き、日英間の安保協力を深化させている。また、イタリア、フランスとも連携を強化し、将来的な共同開発計画などを通して、更なる関係強化を目指している。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00881/岸田政権は、中国のリスクを認識し、迅速な対応を進めていることが分かります。

岸田文雄首相は2023年初めの欧米歴訪と日米首脳会談を通じて、国際秩序の改変をもくろむ中国、ロシアの行動に対抗する岸田外交の好スタートを切った。

昨年12月に「反撃能力」の保有を含む「安保3文書」の改定を閣議決定してから1カ月足らず。

「日米関係の現代化」(日米首脳共同声明)へとこぎ着けたのは優れた段取りの成果といえる。

4年後に迫る「中国リスク」が岸田政権が同盟強化を急ぐ最大の理由。

2027年ごろに台湾侵攻のリスクが最も高くなるとされ、その年までに5年を切っている。

習近平政権の任期は27年に満了し、同年は中国人民解放軍の「建軍100年」にあたる。

習近平氏がさらなる4期目入りを狙うなら、台湾統一の野望を懸けて武力侵攻に打って出るリスクは極めて高い。

岸田政権は、中国リスクに対応するため、防衛費を27年度にGDP比2%へ増額するほか、反撃能力を早急に担保するために米国製巡航ミサイルの購入に動いている。

今回の首脳会談では、日本が「反撃能力」の保有を宣言することで、防衛活動の枠内で敵基地等に対する「攻撃能力」の役割も担うことになる。

中国が軍備を増強し、北朝鮮も核・ミサイル活動を活発化する中で、反撃・攻撃を米国だけに依存する時代ではなくなったこと、同盟の役割分担を現代に即した次元に引き上げるという意味で「現代化」が用いられたといえる。

なるほど。岸田外交は、まさに『中国リスク』への対応を最優先事項として進めているわけですね。

岸田外交と多層的な安保協力

岸田首相の欧州歴訪で何が決まった?

安保協力強化

日英間の安保協力が強化されているのは、大きな変化ですね。

公開日:2023/01/12

✅ 岸田文雄首相とスナク英首相は、自衛隊と英軍の互いの国への配備を可能にする円滑化協定(RAA)に署名しました。これは、日英両国の安全保障関係を強化し、英国のインド太平洋地域への傾倒を象徴するものです。

✅ 両国は、中国をインド太平洋地域の課題として捉え、共同で対処していく方針を表明しました。また、貿易やCPTPPへの英国の参加についても協議し、経済協力の強化を図ることで合意しました。

✅ 中国外務省は、日英のRAA締結に対して、インド太平洋地域は地政学的ゲームの場ではないと反発し、中国は協力のパートナーであると主張しました。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/7991123/body/日米同盟に加え、欧州諸国との連携強化は、日本の安全保障にとって重要ですね。

岸田首相は、G7議長国の役割を最大限に活用し、欧州・カナダ4カ国を歴訪した。

イタリアでは、日・英・イタリア3カ国による次期戦闘機共同開発計画を踏まえ、両国の関係を「戦略的パートナーシップ」に格上げし、2023年前半に日伊両国の外務・防衛閣僚会合(2プラス2)を開く方向で調整することになった。

フランスとの間でも2プラス2を開催するほか、日仏両国が「特別なパートナー」として共同訓練などを通じて安全保障協力を強化することを申し合わせた。

さらに、スナク英首相との会談では、自衛隊と英軍が共同訓練を行いやすくするための「円滑化協定」(RAA)に署名し、「準同盟国」ともいえる日英間の安保協力をさらに深めることで一致した。

岸田外交は、日米同盟強化に加え、米国以外の国々との安保協力の重層化と反撃能力の早急な確保が重要となる。

ええ、私達も国際社会の一員として、世界平和に貢献していきたいです。

日米同盟の課題と展望

日米同盟、どうすれば現代化できる?

新領域対応と防衛力強化が必須

今後の日米同盟において、指揮統制の近代化は不可欠ですね。

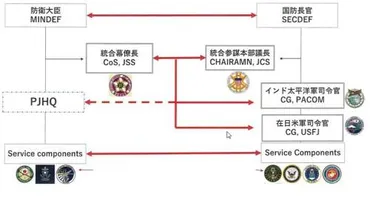

公開日:2023/07/17

✅ NEXTアライアンス会議では、日米同盟における指揮統制(C2)の関係を近代化する必要性とそのための課題について議論されました。特に、地域の軍事バランスの変化、技術進歩、日本の防衛力強化という3つの傾向が、日米間のC2関係を再考する必要性を浮き彫りにしています。

✅ 会議では、現在のC2構造、日米同盟におけるC2モデル、政治的・法的・制度的な検討事項、将来的なC2ニーズといった4つの主要テーマについて議論が行われました。特に、日本の常設統合司令部の設立や、情報共有とサイバーセキュリティの課題、日米間の連携強化などが注目されました。

✅ 会議では、日米同盟におけるC2近代化に向けて、日本統合任務部隊と連携する二国間幕僚監部のアプローチや、日本統合任務部隊と連携する二国間部隊のアプローチなど、具体的な選択肢が検討されました。今後のステップとして、日米間の相互理解を深め、これらの問題に対する認識を一般市民に広めることが重要であるとされています。

さらに読む ⇒Sasakawa Peace Foundation USA出典/画像元: https://spfusa.org/publications/%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E6%8C%91%E6%88%A6%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%97%A5%E7%B1%B3%E6%8C%87%E6%8F%AE%E7%B5%B1%E5%88%B6%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AE%E8%BF%91%E4%BB%A3%E5%8C%96/日米間の連携強化は、より複雑化する国際情勢に対応するために重要ですね。

日米同盟は、ロシアのウクライナ侵攻や中国の軍事力強化により、現代化が急務となっています。

現代化には、サイバーや宇宙など新領域への対応と、防衛力の強化による緊密な連携が求められます。

しかし、現状では自衛隊と在日米軍の無線機や暗号化の対応が異なること、弾薬の規格が統一されていないことなどが課題となっています。

また、米軍の台湾有事に備えた沖縄への最新鋭部隊配置やフィリピン軍事基地の増強は、中国・ロシア・北朝鮮の連動による複合的危機への対応を難しくする可能性も懸念されます。

日米は協力関係を拡大し、抑止力向上に努めることが重要です。

日米間の相互理解を深め、連携を強化していくことが重要ですね。

トランプ政権と日米同盟

トランプ大統領は日米安保条約についてどう考えている?

破棄の可能性を示唆

トランプ政権下での日米同盟は、大きな変化を迎えています。

公開日:2024/10/16

✅ 岩屋毅外相と中谷元防衛相は、新たに就任した在日米軍司令官スティーブン・ジョスト氏と会談し、日米同盟の重要性を強調しました。

✅ 両大臣は、ジョスト氏に日米同盟強化へのコミットメントを求め、地元負担軽減を行いながら、日米同盟の抑止力と対処力を強化していく意向を示しました。

✅ ジョスト氏は、自衛隊との緊密な信頼関係構築への意欲を示し、情報共有の重要性を強調しました。米国は、在日米軍の再編により統合軍司令部を新設し、自衛隊との連携強化を目指しています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASSBJ2WF5SBJUTFK009M.html日米同盟の重要性を再確認し、連携強化を図っていくことが重要ですね。

トランプ大統領は日米安保条約に対する不満を公言し、破棄の可能性を示唆する発言を繰り返した。

ブルームバーグは、トランプ大統領が側近に日米安全保障条約破棄の可能性を漏らしていたと報じた。

トランプ大統領自身もFOXビジネスニュースのインタビューで、日本が攻撃された場合アメリカは第3次世界大戦を戦い、猛烈な犠牲を払うことになるが、アメリカが攻撃された場合日本はソニーのテレビで見物するだけだと発言した。

このような発言は、日米安保条約が交渉の取引材料として扱われ、日米同盟関係が揺るぎかねない状況を浮き彫りにしている。

日米安保条約は日本の内政・外交政策の大前提であり、その破棄は日本の安全保障にとって深刻な脅威となる。

岩屋毅外相と中谷元防衛相は、新たに就任した在日米軍司令官スティーブン・ジョスト氏とそれぞれ会談し、日米同盟の重要性を強調しました。

岩屋氏は、ジョスト氏の着任を心強く思うと述べ、日米同盟の抑止力と対処力を強化していく意向を示しました。

また、沖縄をはじめとする地元負担軽減の必要性も訴えました。

ジョスト氏は、同盟強化へのコミットメントを表明し、自衛隊との緊密な信頼関係構築への期待を表明しました。

米国は、在日米軍を再編し、自衛隊との連携強化を目指しています。

岩屋毅外相は、ペルーのリマでブリンケン米国務長官と会談し、日米同盟の抑止力・対処力の強化や同志国との連携を進展させる方針で一致しました。

2025年1月のトランプ次期米政権発足を見据え、東アジア情勢などについて認識をすり合わせ、中国の軍事活動や北朝鮮の拉致問題、核・ミサイル開発、ロシアのウクライナ侵略などについて意見交換を行いました。

岩屋外相は、日米同盟の強化が石破政権の外交・安全保障政策の最優先事項であることを伝え、トランプ政権と強固な信頼関係を築き、日米同盟をさらに高みに引き上げたいと表明しました。

トランプ大統領は、日米安保条約を軽視する発言を繰り返していましたが、日米同盟は今後も維持されていくでしょう。

日米同盟は、現代化する国際情勢の中で、新たな役割分担と連携強化が求められています。

💡 日米同盟は、新たな役割分担を明確化しており、日本の防衛力の強化が求められている。

💡 岸田政権は、日米同盟を現代化し、欧州諸国との連携を強化することで、安全保障体制を強化している。

💡 日米同盟は、指揮統制の近代化や情報共有の強化など、課題を克服していく必要がある。