江戸時代の身分制度って、どんなものだったの?社会安定と秩序維持のための仕組みとは!?

江戸時代の身分制度、武士のリアルな暮らし、そして社会構造の矛盾。武士は特権階級だったのか?町人の方が豊かだった?衝撃の事実が明らかに!

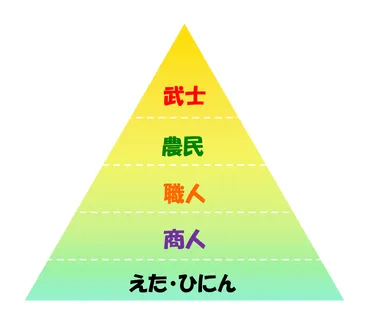

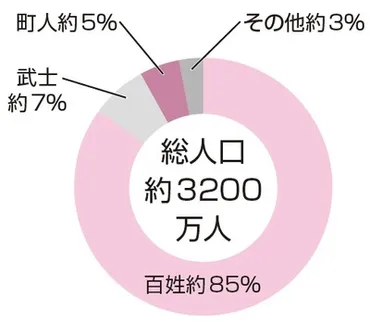

💡 江戸時代は、士農工商という身分制度によって社会が構成されていました。

💡 身分は、生まれによって決まり、原則として一生変わることはありませんでした。

💡 この身分制度は、社会の安定と秩序を維持するために存在していました。

それでは、江戸時代の身分制度について詳しく見ていきましょう。

江戸時代の身分制度 社会安定と秩序維持のための仕組み

江戸時代の身分制度の目的は?

社会安定と秩序維持

江戸時代の身分制度は、現代では考えられないほど厳格なものだったんですね。

✅ この記事は、江戸時代の身分制度である「士農工商」について解説しています。

✅ 特に、武士、農民、職人、商人のそれぞれの立場について詳しく説明しています。

✅ さらに、士農工商の下に位置し、様々な権利を剥奪されていた「えたひにん」についても触れられています。

さらに読む ⇒日本史事典.com|受験生のための日本史ポータルサイト出典/画像元: https://nihonsi-jiten.com/shinou-kousyou/なるほど、武士が社会を管理しやすくするために、このような制度が導入されたんですね。

江戸時代の身分制度は、士農工商という階層制と、その下に位置する差別階層の「えた・ひにん」が存在していました。

この制度は、武士が社会を管理しやすくするために設けられたものであり、過去の鎌倉幕府や室町幕府の失敗から、社会不安や反乱を防ぐ必要性を認識した江戸幕府が導入しました。

特に、農民の不満が社会不安に繋がると考え、農民を統制するために士農工商という身分制度が導入されました。

農民を士の次に位置付けることで、農民の不満を抑えつつ、安定した年貢収入を確保することを目指していました。

さらに、えた・ひにんという差別階層を設けることで、農民は自分たちがまだマシであると考えるようになり、社会不安を抑える効果がありました。

江戸幕府は、農民の生活を統制するために「慶安の御触書」という法令を出し、質素倹約を奨励しました。

また、キリスト教の平等主義思想が社会に広がることを恐れ、鎖国政策を実施しました。

儒学を推奨することで、士農工商の身分制度を維持しようとしたのです。

江戸時代の身分制度は、社会安定と秩序維持を目的としていましたが、人々の自由や平等を制限するものでもありました。

そうですね。江戸時代では、身分制度が社会の根幹をなしていました。

武士の日常生活 仕事、結婚、そして精神的な価値観

江戸時代の武士はどんな生活をしていた?

公務員のような生活

江戸時代の武士の日常生活については、あまり詳しく知りませんでした。

✅ 江戸時代の武士の結婚は、親や主君によって相手が決まることが多く、結婚相手と初めて顔を合わせるのは結婚当日という場合もあった。

✅ 結婚は藩庁や幕府の許可が必要で、身分違いの結婚は禁じられていた。

✅ 下級武士は、財政状況の改善のため、農民や商人の娘を養女として迎え、その後嫁にするという方法をとっていた。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/200584結婚は親や主君が決めるなんて、現代では考えられないですね。

江戸時代の武士は、現代でいう公務員のようなものでした。

戦国時代とは異なり、戦はなく、幕府や藩の仕事に従事していました。

仕事の忙しさは職種によって異なり、激務な職種もあれば、比較的時間に余裕のある職種もありました。

収入だけでは生活が厳しかったため、多くの武士は内職や趣味に時間を費やしていました。

このことが江戸時代の文化の発展に貢献し、武士は小説家や芸術の愛好家として活躍していました。

結婚は親や主君の命令によるもので、恋愛結婚は許されませんでした。

結婚相手を選ぶことはできず、家系や生殖能力が重視されました。

夫婦の10組に1組は離婚していたという記録が残っており、現代とは異なる結婚観が存在していたことがわかります。

武士は特権階級に属していましたが、生活は決して優雅ではなく、むしろ町人のほうが豊かで自由な生活を送っていた可能性があります。

しかし、武士は武士としての誇りを大切にしており、明治時代の制度改革にも抵抗しました。

金銭的な豊かさよりも、武士としての精神的な価値観を重視していたと言えるでしょう。

確かに、現代では考えられないような厳しい結婚制度ですね。

厳格な身分制度 社会の区分と上下関係

江戸時代の身分制度はどんな特徴を持っていた?

厳格な上下関係

身分によって、職業や結婚までも制限されていたなんて、大変な時代だったんですね。

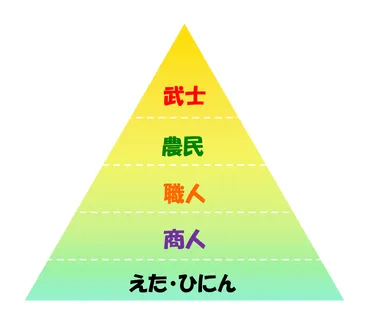

✅ 江戸時代は、武士、百姓、町人など、身分制度によって社会が構成されており、原則として身分は固定され、職業選択や結婚も制限されていました。

✅ 武士は支配階級として、百姓から納められる年貢で生活し、苗字帯刀を認められ、特権的な立場を享受していました。一方で、百姓は重い年貢と厳しい生活を強いられ、衣食住まで厳しく規制されていました。

✅ 農民間にも、土地保有の有無や村役職などによる身分差があり、五人組という制度を通して連帯責任を負わせることで、農民の監視と支配を強化していました。

さらに読む ⇒富裕層向け資産防衛メディア | ゴールドオンライン出典/画像元: https://gentosha-go.com/articles/-/30349?page=2厳しい身分制度の中で、人々はどのように生きていたのでしょうか。

江戸時代は、士農工商の身分制度によって社会が厳格に区分されていました。

武士は社会の頂点に立ち、農民と町人はその下に位置し、えた・非人は最も低い身分とされていました。

武士は社会の支配者であり、農民や町人は武士に従属する立場でした。

身分は生まれによって決まり、個人の能力や努力とは関係なく、一生変わることがありませんでした。

武士内部でも、将軍や大名から足軽まで、さまざまな身分が存在し、上下関係が厳格に守られていました。

そうですね。江戸時代の人々は、身分制度によって縛られた生活を送っていたわけです。

江戸時代の終わり 制限された自由と平等

江戸時代と現代、社会の自由はどう違う?

江戸時代は身分制、現代は平等

江戸時代の終わりには、身分制度が撤廃されたんですね。

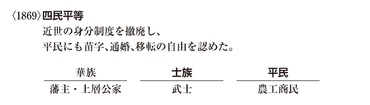

✅ 江戸時代の「士農工商」という身分制度は1869年に撤廃され、「四民平等」となりました。これにより、平民は苗字、通婚、移転の自由が認められました。

✅ ただし、グループ分け自体は残っており、藩主や上層公家は華族、武士は士族、農工商民は平民と呼ばれるようになりました。

✅ 1872年には、最初の近代的戸籍である壬申戸籍が作成されました。

さらに読む ⇒勉強のわからないを5分で解決出典/画像元: https://www.try-it.jp/chapters-12945/lessons-12990/point-3/四民平等になったとは言え、グループ分けが残っていたんですね。

江戸時代は、身分制度によって社会が厳格に管理され、個人の自由や平等は制限された時代でした。

現代では、人権意識が高まり、このような差別的な制度は認められていません。

そうですね。江戸時代の身分制度は、明治維新によって解消されました。

江戸時代の身分制度は、社会の安定と秩序を維持するためには有効な制度だったかもしれませんが、個人の自由や平等を制限するものでもありました。

💡 江戸時代の身分制度は、士農工商という階層制と、その下に位置する差別階層の「えた・ひにん」が存在していました。

💡 武士は社会の支配者として特権的な立場にありましたが、農民や町人は厳しい生活を強いられていました。

💡 明治維新によって身分制度は撤廃されましたが、その影響は現代でも見られます。