ゼブラフィッシュが解き明かす!がん発生と神経幹細胞の謎?生命の神秘とは!?

💡 ゼブラフィッシュを用いたがん発生のメカニズムが解明された。

💡 神経幹細胞の増殖メカニズムについて新たな発見があった。

💡 ゼブラフィッシュを用いた脳機能研究の進展が期待されている。

それでは、最初のテーマに移ります。

ゼブラフィッシュを用いたがん発生超初期メカニズムの解明

ゼブラフィッシュを用いた研究は、様々な分野で注目されていますね。

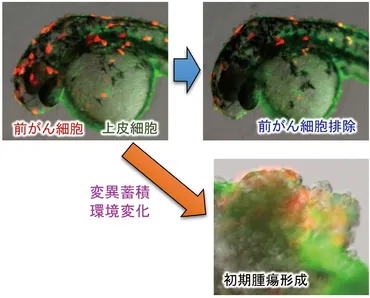

✅ 大阪大学微生物病研究所の石谷太教授らの研究チームは、ゼブラフィッシュを用いたイメージング解析により、がん発生超初期における新しい抑制メカニズムを発見しました。これは、健康な組織が免疫細胞を介さずに前がん細胞を感知し、排除する仕組みであり、このメカニズムの破綻が初期腫瘍の発生につながることが明らかになりました。

✅ また、研究チームは、急速に老化するキリフィッシュを用いた老化機構高速解析系を構築し、このシステムを使って新たな抗老化物質の候補を発見しました。

✅ これらの研究成果は、がんや老化の超初期メカニズムの理解を深め、先制医療による健康長寿社会実現への貢献が期待されています。

さらに読む ⇒大阪大学×SDGs出典/画像元: https://sdgs.osaka-u.ac.jp/research/3320.html大変興味深い研究ですね。

がん発生の初期段階を理解することで、予防や治療に繋がる可能性があると思います。

大阪大学微生物病研究所の石谷太教授らの研究グループは、小型魚類ゼブラフィッシュを用いて、がん発生超初期のメカニズムを解明しました。

健全な上皮組織に単独遺伝子変異を持つ前がん細胞が出現すると、隣接する正常細胞がそれを感知して前がん細胞を細胞老化させ、体外へ排出することを発見しました。

これは免疫細胞に依らない、細胞間相互作用を介したがん抑制機構です。

しかし、前がん細胞にp53遺伝子変異が追加されると、隣接細胞による排除を逃れ、炎症性サイトカインや活性酸素を放出し、隣接正常細胞に増殖と老化を誘導し、初期腫瘍形成(がん発生)を引き起こすことが判明しました。

さらに、ダメージ細胞(老化細胞)の蓄積は、前がん細胞の排除活性を低下させ、腫瘍形成を促進することも明らかにしました。

これらの発見は、老化に起因するがん発生のメカニズムに新たな視点をもたらし、ヒトのがん発生機序やがん発生リスクの加齢による増加に対する理解を深めることが期待されます。

本研究成果は、2022年3月18日に英国科学誌「Nature Communications」に掲載されました。

へぇ~、つまり、免疫細胞がおらんでも、正常細胞ががん細胞を蹴散らすっちゅうことか?ホンマにすごいな!

ゼブラフィッシュを用いた神経幹細胞の増殖メカニズムの解明

ゼブラフィッシュは、神経幹細胞の増殖メカニズムの研究にも貢献していますね。

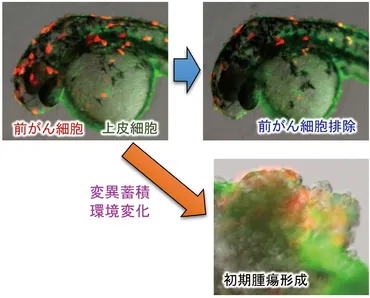

✅ 本記事は、生物の形態形成における細胞運動と極性の重要性について解説しています。特に、原腸形成における細胞集団の移動と、その背後にある細胞極性の役割に焦点を当てています。

✅ アフリカツメガエルを例に、原腸形成における内中胚葉細胞の集団移動が、胚の前方への移動と中軸中胚葉の牽引を引き起こすことを説明しています。

✅ さらに、細胞集団の移動には細胞外基質であるフィブロネクチンが重要であること、移動方向の制御には化学誘引物質が関与することを述べています。

さらに読む ⇒ライフサイエンス 領域融合レビュー出典/画像元: http://leading.lifesciencedb.jp/4-e006神経幹細胞の細胞極性維持が、脳の発生に重要な役割を果たしていることが分かりましたね。

理化学研究所の研究チームは、ゼブラフィッシュを用いて、脳を構成する多様な細胞へと分化する神経幹細胞が、脳室側でだけ増殖する仕組みを解明しました。

この研究では、神経幹細胞の細胞極性を維持するために必須な因子の機能を失った突然変異体を解析した結果、この因子が神経幹細胞の分化と細胞極性維持を協調的に制御することで、細胞分裂の場所を脳室側に限定していることが明らかになりました。

今回の成果は、細胞極性制御因子が神経系形成の分子機構において重要な役割を果たしていることを示すものであり、神経幹細胞の増殖の全体像を解明する上で重要な一歩となります。

細胞極性って、難しい言葉だけど、とても重要な役割をしているんですね。

ゼブラフィッシュを用いた脳機能の研究

ゼブラフィッシュは、脳機能研究にも役立っていますね。

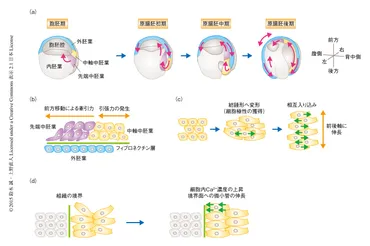

✅ ゼブラフィッシュにおいて、哺乳類の外側手綱核に相当する領域が腹側手綱核であることを発見しました。

✅ 腹側手綱核は、哺乳類外側手綱核と同様に縫線核への神経結合を持ち、遺伝子発現の特徴も共通しています。

✅ 今回の発見により、ゼブラフィッシュを用いて外側手綱核の機能や役割を遺伝子レベルで解明できる可能性が開けました。

さらに読む ⇒ 神経系の動作原理を明らかにするためのシステム分子行動学出典/画像元: http://molecular-ethology.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/molethojp/data/findings/omamoto20100127.htmlゼブラフィッシュを用いた研究は、ヒトの脳機能の理解を深める上で重要な役割を果たしています。

ゼブラフィッシュは、ヒトと同じように脳の基本的な構造と機能を持つ一方で、脳が小さく、全体を観察しやすいという利点があります。

岡本仁チームリーダーはゼブラフィッシュを用いて、ヒトの心や行動を制御する脳のメカニズムを研究しています。

最近の研究では、ゼブラフィッシュの闘争行動において、空腹が勝者の回路を強化し、粘り強さを増すことが明らかになりました。

また、VRを用いた実験では、魚が現実の状況と内部モデルの誤差を認識し、行動を調整する様子が観察されました。

これらの研究成果は、ヒトの意思決定や情動などの高度な脳機能の仕組みを理解する上で重要な知見を与えており、今後、さらに研究を進めることで、脳の動作原理を解明し、様々な精神疾患の克服に繋げることが期待されます。

ゼブラフィッシュは、ヒトと同じように脳の基本的な構造と機能を持つ一方で、観察しやすいという利点がありますね。

Pcdh18aの役割の考察

Pcdh18aは、細胞接着や運動に重要な役割を果たしているようですね。

公開日:2020/05/13

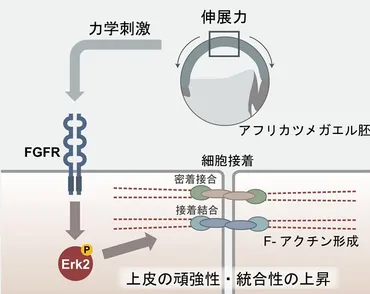

✅ 本研究では、アフリカツメガエルの初期胚に遠心力を負荷することで、細胞間の接着が強化されることを発見しました。

✅ 具体的には、細胞-細胞間接着に関わるタンパク質であるZO-1が、力刺激によって細胞質から細胞膜に移動し、タイトジャンクションと呼ばれる細胞間接着構造に集積することで、細胞間の結合が強くなることが明らかになりました。

✅ この結果は、力刺激が細胞の接着性を強化し、組織の安定性に寄与する可能性を示唆しており、発生過程における力シグナル伝達の重要性を示しています。

さらに読む ⇒academist (アカデミスト)出典/画像元: https://academist-cf.com/journal/?p=13097細胞間の接着が力刺激によって強化されるというのは、興味深いですね。

これらの調査結果から、Pcdh18a は発生の原腸期や体節形成期の細胞特異化ではなく、細胞接着、細胞移動、細胞の行動において重要な役割を果たしていると考えられます。

へぇ~、細胞同士がくっつくのも力関係で決まるんやな!知らんかったわ!

ゼブラフィッシュは、様々な研究において重要な役割を果たしていることが分かりました。

💡 ゼブラフィッシュを用いて、がん発生や神経幹細胞の増殖メカニズムが解明された。

💡 ゼブラフィッシュは、脳機能研究にも役立ち、ヒトの脳の仕組みを解明する上で重要な役割を果たしている。

💡 ゼブラフィッシュは、今後の研究においても、様々な分野で重要な役割を果たしていくことが期待される。