「埴輪」展が熱い! 古墳時代の歴史と文化に迫る国宝「埴輪 掛甲の武人」展とは!?

💡 国宝「埴輪 掛甲の武人」展が東京国立博物館で開催中である

💡 全国各地から集められた約120点の貴重な埴輪が展示されている

💡 アメリカのシアトル美術館に所蔵されていた「埴輪 掛甲の武人」が60年ぶりに里帰りしている

それでは、第一回目のテーマである「国宝「埴輪 掛甲の武人」展」について、詳しく見ていきましょう。

国宝「埴輪挂甲の武人」展 古墳時代の歴史と文化を語る埴輪たち

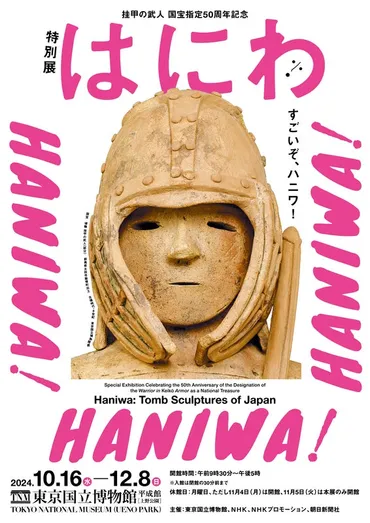

今回の「掛甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展はにわ」は、古墳時代の歴史と文化を深く理解できる貴重な機会ですね。

✅ 東京国立博物館で開催中の「掛甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展はにわ」は、古墳時代の象徴である埴輪の魅力を余すことなく紹介する大規模展覧会です。

✅ 本展では、国宝「埴輪 掛甲の武人」を始め、全国各地から集められた約120点の貴重な埴輪が展示されており、特に「第4章 国宝 掛甲の武人とその仲間」では、同一工房で作られたと考えられる5体の「埴輪 掛甲の武人」が史上初めて一堂に会しています。

✅ 中でも、アメリカのシアトル美術館に所蔵されていた「埴輪 掛甲の武人」が60年ぶりに里帰りし、5体の「掛甲の武人」が揃う貴重な機会となっています。

さらに読む ⇒上野文化の杜出典/画像元: https://ueno-bunka.jp/news/12518/国宝「埴輪 掛甲の武人」が5体揃うのは、本当に貴重な機会ですね。

東京国立博物館では、国宝「埴輪挂甲の武人」展が開催され、全国各地から約120件の選りすぐりの埴輪が集結しています。

この展覧会は、埴輪が国宝に指定されて50周年を記念して開催され、古墳時代の3世紀から6世紀にかけて作られた埴輪の変遷をたどり、王をとりまく人々や当時の生活の様子を垣間見ることができます。

展覧会は大きく3章に分かれており、第1章では古墳時代の王の役割の変化とそれに伴う副葬品の変化を紹介し、第2章では大王の墓に立てられた埴輪の大きさと技術の卓越性を紹介します。

そして第3章では、大王の古墳に副葬された大王の権威を表す埴輪や当時の文化を反映した埴輪を展示し、埴輪が持つ歴史的な意義を深く理解することができます。

そうですね。この展示は、古墳時代の文化を理解する上で非常に重要な機会だと思います。

天理市歴史民俗資料館「はにわ大集合!」 個性豊かな埴輪たちの集結

天理市歴史民俗資料館でも、埴輪の特別展が開催されているんですね。

✅ 本展は、国宝「埴輪 掛甲の武人」の指定50周年を記念した特別展で、古墳時代における埴輪の多様性と魅力を、国宝や重要文化財など約200点を通して紹介しています。

✅ 特に注目すべきは、解体修理を終えた「埴輪 踊る人々」の初公開と、国宝「埴輪 掛甲の武人」をはじめとする、5体の国宝埴輪が初めて一堂に展示されている点です。

✅ 本展を通じて、埴輪が単なる土偶ではなく、王の権威や当時の生活様式、さらには地域ごとの文化を伝える重要な考古資料であることを理解することができます。

さらに読む ⇒ 一個人:公式WEBサイト出典/画像元: https://ikkojin.jp/article/museum-haniwa/国宝「埴輪 掛甲の武人」をはじめとする、5体の国宝埴輪が一堂に展示されているのは、見ごたえがありますね。

一方、天理市歴史民俗資料館では、2014年7月2日から9月1日にかけて企画展「はにわ大集合!」を開催していました。

本展では、円筒埴輪や形象埴輪など、当館所蔵の貴重な埴輪を展示しています。

奈良県東大寺山古墳や大阪府仁徳天皇陵の埴輪に加え、近畿ではあまり見られない関東地方の形象埴輪も展示されています。

展示された埴輪は、可愛らしい顔や立派な姿など、個性豊かで土の人形としても楽しめます。

子供向けのコーナーも設置しており、夏休み期間中に家族連れで楽しめる企画展でした。

はい、天理市歴史民俗資料館の「はにわ大集合!」は、子供向けのコーナーもあって、家族連れにも人気です。

円筒埴輪 古墳を彩る装飾品

円筒埴輪は、古墳の装飾品として重要な役割を果たしていたんですね。

✅ この記事は、古墳時代に古墳の上に立てられた土器である「埴輪」について解説しています。

✅ 埴輪は、円筒埴輪と形象埴輪に大別され、形象埴輪はさらに、器財埴輪、人物埴輪、動物埴輪に分類されます。

✅ 埴輪は土を原料とし、粘土紐を輪積みにして製作され、古墳の輪郭線や埋葬施設付近に配列されていたと考えられています。

さらに読む ⇒リベラルアーツガイド|-人文社会科学の第一歩をガイドする-出典/画像元: https://liberal-arts-guide.com/haniwa/古墳の輪郭線や埋葬施設付近に配列されていたというのは、興味深いですね。

古墳に立てられる埴輪について、円筒埴輪は古墳研究において重要な素材であることがわかります。

円筒埴輪は、弥生時代の特殊器台から変化したと考えられており、古墳時代を通じて用いられました。

形象埴輪(武人、馬、家など)は、教科書や図録によく登場しますが、実際には、古墳に立てられた大半は円筒埴輪だったとされています。

円筒埴輪は、古墳の装飾品であり、実用品ではありません。

古墳に立てられた状態は、下端部を土に埋めて固定し、上部の大半が露出していました。

そうです。円筒埴輪は、古墳時代の文化を理解する上で欠かせない要素なんですよ。

特別展「はにわ」 大盛況の展覧会と今後の展開

「はにわ」特別展は、来場者もたくさんいらっしゃるみたいですね。

公開日:2024/05/12

✅ 2024年秋、東京国立博物館にて開催される「はにわ」特別展では、全国から集められた約120点の埴輪が展示され、古墳時代の歴史、文化、技術を多角的に紹介する。

✅ 本展では、大王の墓に立てられた壮大な埴輪や、地域ごとの個性的な埴輪など、多様な埴輪の造形美を鑑賞できる。さらに、国宝「埴輪 挂甲の武人」の解体修理で明らかになった最新研究成果や、彩色復元された姿も公開される。

✅ 展示では、複数の人物や動物を組み合わせた埴輪群像を通して、当時の生活や信仰、物語を想像できるような空間構成となっている。

さらに読む ⇒美術展ナビ出典/画像元: https://artexhibition.jp/topics/news/20240502-AEJ2031052/国宝「埴輪 掛甲の武人」の解体修理で明らかになった最新研究成果も公開されているとは、楽しみです。

特別展「はにわ」は、来場者20万人を突破しました。

神奈川県から来場された国生さんには、館長から記念品が贈呈されました。

国生さんはテレビ番組で本展を知り、SNSで予習をして来館されたそうです。

東京会場での会期は残り2週間となり、2025年1月には九州国立博物館へ巡回します。

はい、この特別展は、学術的な価値も高く、一般の方にも広く知られる機会となっています。

今回の記事では、国宝「埴輪 掛甲の武人」展を中心に、古墳時代の歴史と文化について解説しました。

💡 国宝「埴輪 掛甲の武人」展は、東京国立博物館で開催されている

💡 全国各地から集められた貴重な埴輪が展示され、古墳時代の文化を垣間見ることができる

💡 本展は、国宝「埴輪 掛甲の武人」の指定50周年を記念して開催された