ハニワと土偶はなぜ現代でも人気?『ハニワと土偶の近代』展で探る、古代遺物の魅力と文化史出土遺物から紐解く、日本の文化史とは!?

💡 明治時代以降、ハニワや土偶は国粋主義や戦意高揚と結びつけられ、新たな注目を集めた

💡 戦後、ハニワや土偶は日本の伝統文化への回帰、そして現代美術の重要なモチーフとして再評価された

💡 現代社会においても、ハニワや土偶は伝統と現代の融合を象徴する存在として、人々の心を魅了している

それでは、第一章、明治時代のハニワと国粋主義について、詳しく見ていきましょう。

古代遺物の「発見」:明治時代のハニワと国粋主義

ハニワや土偶が、戦意高揚と結びつけられた時代もあったんですね。

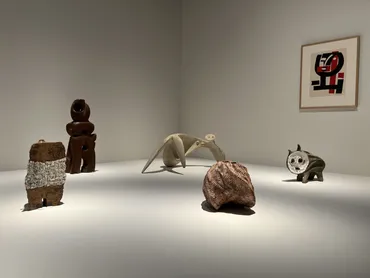

✅ 本展は、埴輪や土偶をテーマにした展覧会ではあるが、本物の遺物は少なく、主にこれらの「イメージ」を扱った作品や資料が展示されています。

✅ 本展では、明治時代以降の社会・文化的背景の中で、埴輪や土偶がどのように捉えられ、表現されてきたのか、その変遷を作品や資料を通して読み解いていきます。

✅ 特に、戦前には戦意高揚に、戦後には平和国家としての復興と結びつけられるなど、出土遺物が注目を集めた背景や、近代の画家たちが古代のイメージを創出する際に、考古遺物をどのように利用したのかといった点に焦点を当てています。

さらに読む ⇒ハニワと土偶の近代」(東京国立近代美術館)開幕レポート。戦前 ...出典/画像元: https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/haniwa-dogu-kindai-report-202410明治時代は、考古学と美術が融合し、ハニワや土偶が新たな意味を与えられた時代だったんですね。

明治時代、考古学と美術が交差する中で、ハニワや土偶は「遺物」として新たな注目を集め始めました。

国粋主義の高まりとともに、ハニワは「万世一系」の歴史を象徴する存在として扱われ、天皇家のイメージと結び付けられました。

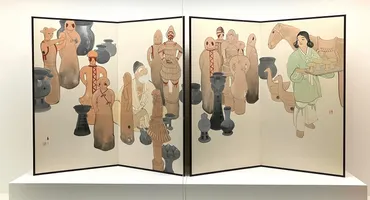

当時の画家たちは、ハニワを題材とした作品を制作し、伝統と近代が融合する様を描きました。

蓑虫山人は、収集した遺物をスケッチし、古代文化への関心を示しました。

一方、蕗谷虹児は戦時中に、航空美術展に『天兵神助』という作品を出品し、ハニワを戦意高揚のシンボルとして利用しました。

ええ、戦意高揚のシンボルとして、ハニワや土偶が利用されたのは、当時の社会状況を表していると言えるでしょう。

日本の伝統文化への回帰:戦後におけるハニワ・土偶の再評価

戦後、ハニワや土偶が再び注目されたのは、日本の伝統文化への回帰という流れがあったからなんですね。

公開日:2024/10/18

✅ 「ハニワと土偶の近代」は、明治以降のハニワや土偶をモチーフとした美術や工芸、それに背景にある思想を紹介する展覧会です。戦後、ハニワはキュビスムと結び付けられ、万世一系を象徴する存在として捉えられました。

✅ 戦前の日本において、ハニワは神武天皇即位2600年を記念したグッズなどに登場し、国粋的な高揚の中で、日本の伝統と美を表す存在としてイメージが定着していきました。

✅ 戦後、考古学の発展と共に、ハニワや土偶は実証的に研究されるようになり、画家たちはそれらに新たな魅力を見出し、独自の表現に取り入れました。また、原始や古代をテーマにした美術作品が数多く制作されるようになり、ハニワや土偶は現代美術においても重要なモチーフとして位置づけられるようになりました。

さらに読む ⇒Pen Online出典/画像元: https://www.pen-online.jp/article/017117.html戦後、ハニワや土偶は、再び注目を集め、現代美術の重要なモチーフとなったんですね。

戦後、日本の復興とともに、考古学的な発掘調査が活発化しました。

土から生まれた古代遺物、特にハニワや土偶は、新たな日本の伝統やイメージを形成する重要な要素として注目されました。

抽象画家・長谷川三郎はキュビスムとハニワを結びつけ、猪熊弦一郎は国立博物館の「日本古代文化展」でハニワの造形美に感銘を受けました。

岡本太郎やイサム・ノグチらも、伝統文化への関心を反映した作品を制作し、土からつくる原初的な造形方法への回帰を示唆しました。

はい、戦後、日本は伝統文化を見直す動きが出てきました。ハニワや土偶は、その流れの中で、新たな視点で注目されるようになったんです。

現代社会におけるハニワ・土偶:伝統と現代の融合

現代でもハニワや土偶は、様々な分野で活躍しているんですね。

公開日:2024/07/27

✅ 2024年10月1日から12月22日まで東京国立近代美術館で開催される企画展「ハニワと土偶の近代」は、近代におけるハニワや土偶の出土が文化に与えた影響を探る展覧会です。

✅ 戦後まもない1950年代に、なぜハニワや土偶が集中して注目を集めたのか、美術、工芸、建築、写真、映画など幅広い分野における「出土モチーフ」の系譜をたどりながら、その理由を探ります。

✅ 明治時代の考古学、古物愛好、そして現代のマンガに至るまで、様々な時代の作品を通して、ハニワと土偶が日本の文化にどのように影響を与えてきたのかを考察し、未来への示唆を探ります。

さらに読む ⇒美術展ナビ出典/画像元: https://artexhibition.jp/topics/news/20240621-AEJ2143438/現代でも、ハニワや土偶は、伝統と現代の融合を象徴する存在として、愛されているんですね。

戦後、都市開発が進む中で、土は過去のものとなりつつありました。

ハニワや土偶は、失われた過去への郷愁と結びつき、人々の心を捉えました。

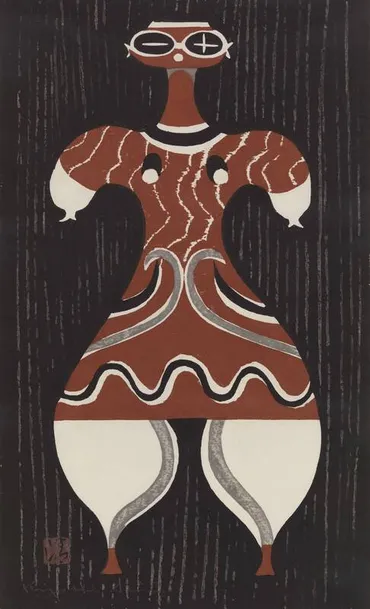

桂ゆきのコラージュ作品や斎藤清の木版画など、伝統的なモチーフを現代的な解釈で表現した作品が登場しました。

また、NHKの教育番組『おーい!はに丸』は、ハニワをキャラクターとして現代の子供たちに親しみやすく紹介しました。

現代美術家のタイガー立石の作品には、自身のルーツを暗示するかのように土偶が使用されています。

現代アートでも、ハニワや土偶は、伝統と現代の融合を表現する手段として、注目されています。

ハニワ・土偶の文化史:時代を超えた影響力

明治時代から現代まで、ハニワや土偶は、日本の文化に大きな影響を与えてきたんですね。

公開日:2024/09/30

✅ 「ハニワと土偶の近代」展は、東京国立近代美術館が開催する展示で、ハニワと土偶が近代日本の文化に与えた影響に焦点を当てています。

✅ 展示では、ハニワや土偶が美術、サブカルチャーなど様々な分野でどのように受け継がれてきたか、現代におけるその役割について考察します。

✅ 本物のハニワや土偶はわずかですが、絵画、彫刻、写真など多様な資料を通して、近代におけるハニワと土偶の受容の歴史をたどり、新たな視点で古代遺物を捉え直すことができます。

さらに読む ⇒ロケットニュース24出典/画像元: https://rocketnews24.com/2024/10/01/2346009/ハニワや土偶は、時代を超えて、人々に愛され続けているんですね。

戦後、岡本太郎やイサム・ノグチらによって、出土遺物の美的な価値が再認識されました。

その後、美術のみならず、工芸、建築、写真など様々な分野で出土遺物が文化現象を巻き起こしました。

現代においても、ハニワや土偶は、古今東西の芸術や文化に影響を与え続けています。

本展は、明治時代から現代にかけて、ハニワや土偶がどのように捉えられ、表現されてきたのかを、作品や資料を通して紹介することで、出土モチーフが文化史に与えた影響を探ります。

ええ、ハニワや土偶は、時代を超えて、人々にインスピレーションを与え続けている存在です。

ハニワと土偶の近代:芸術と文化の変遷

明治時代から現代まで、ハニワや土偶は、どのように変化してきたのでしょうか?。

✅ フォロー機能は、指定した著者の新着記事の通知を受け取れる機能で、無料会員と有料会員のみ利用可能です。

✅ 記事ページの「フォローする」アイコンをクリックすることでフォローできます。

✅ マイページでフォロー中の著者一覧を確認、解除できます。

さらに読む ⇒JBpress (ジェイビープレス) | リアルな知性で世界に勝つ出典/画像元: https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/83627?page=4ハニワや土偶は、単なる遺物ではなく、芸術として捉えられてきたんですね。

本展は、ハニワや土偶が、明治時代から現代にかけて、どのように文化現象を巻き起こしてきたかを、美術を中心に文化史の視点から探る展覧会です。

展示を通して、誰もが知っているハニワや土偶が、「芸術」として扱われるようになった過程が明らかになります。

さらに、明治時代のスケッチから現代のマンガまで、幅広いジャンルの作品を通して、ハニワと土偶が様々な文化に影響を与えてきたことを示します。

過去の回想にとどまらず、未来に向けての示唆も与える内容となっています。

ハニワや土偶は、単なる遺物としてではなく、芸術や文化の象徴として捉えられてきた歴史があります。

今回の展示を通して、ハニワや土偶に対する理解が深まりました。

現代でも愛される理由がよくわかりました。

💡 明治時代から現代まで、ハニワや土偶は、日本の文化に大きな影響を与えてきた

💡 ハニワや土偶は、現代においても、伝統と現代の融合を象徴する存在として、人々の心を捉えている

💡 本展は、ハニワや土偶が、どのように文化現象を巻き起こしてきたのか、美術を中心に文化史の視点から探る展覧会です。