ガリウム輸出規制強化は日本の半導体産業に影響を与えるのか?中国の戦略とは!?

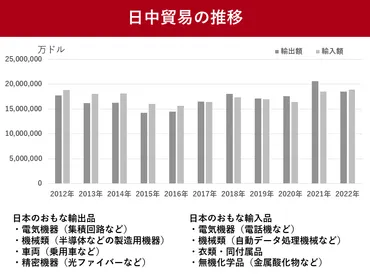

中国が半導体輸出規制への対抗措置として、半導体製造に不可欠なガリウムとゲルマニウムの輸出に承認制度導入!西側企業への供給不安が高まる中、新たな世界秩序の幕開けか?

💡 ガリウムやゲルマニウムなどのレアメタルの輸出規制が強化されている

💡 日本はこれらのレアメタルの輸入を中国に依存している

💡 日本の半導体関連企業への影響が懸念されている

それでは、第一回目のテーマに移りましょう。

中国のレアメタル輸出規制強化と影響

中国は半導体輸出制限への対抗措置として、何を導入した?

輸出承認制度

中国のレアメタル輸出規制強化の影響は深刻ですね。

✅ 中国がガリウムとゲルマニウムの輸出規制を実施し、日本はこれらの希少金属の輸入を中国に依存しているため、日本の半導体関連企業に影響が出る可能性があります。

✅ 中国政府は、半導体分野における米国の対中輸出規制に対する報復措置として、ガリウムとゲルマニウムの輸出規制を導入したと考えられます。

✅ 日本企業は、半導体分野だけでなく、他の先端技術分野や天然資源においても、中国からの輸出規制が強化される可能性があることに注意する必要がある。また、米中間の緊張がエスカレートした場合、日本企業が巻き込まれるリスクも高まるため、状況を注視する必要がある。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/14967196中国の輸出規制が日本の半導体産業に及ぼす影響について、詳しく解説していただきました。

中国は、米国などの西側諸国による半導体輸出制限への対抗措置として、ガリウムとゲルマニウムの輸出に承認制度を導入すると発表しました。

これらの元素は、半導体や太陽光発電パネル、光ファイバーなどの製造に不可欠な素材であり、中国は世界最大の生産国です。

この措置により、西側企業は中国からの安定した供給を確保することが困難になる可能性があります。

ガリウムとゲルマニウムは、無線通信機器、LEDディスプレイ、光ファイバー、太陽電池などの幅広い用途に使用されています。

中国は、これらの素材を主に日本や欧州企業に輸出しており、自ら最終製品を製造する能力は限られています。

輸出承認制度導入の影響は、承認取得の難易度によって大きく変わると見られています。

一部の専門家は、米国防衛関連企業への輸出は承認されない可能性を指摘しています。

しかし、現時点では、中国が輸出を完全に禁止する兆候は見られません。

中国の措置が米国に与える影響は、米国による輸出制限が中国に与えた影響ほど大きくはない可能性があります。

ガリウムとゲルマニウムは、半導体産業においてはニッチな用途に使用されており、他の国が生産量を増やす可能性もあります。

しかし、中国はこれらの元素の生産量を支配しているため、西側諸国は今後、供給の安定性確保に苦労する可能性があります。

ええ、中国の輸出規制は、日本の半導体産業だけでなく、他の産業にも大きな影響を与える可能性があります。今後、日本政府は、中国への依存度を減らすための対策を講じる必要があるでしょう。

窒化ガリウム(GaN) 次世代パワー半導体材料

カーボンニュートラル実現に貢献する、次世代半導体材料は?

窒化ガリウム(GaN)

窒化ガリウム(GaN)は、次世代パワー半導体材料として注目されていますね。

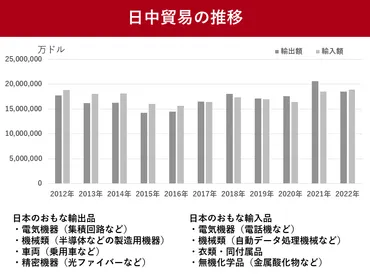

✅ 名古屋大学未来エレクトロニクス集積研究センター(CIRFE)では、天野浩センター長(名大特別教授)を中心に、窒化ガリウム(GaN)を用いた新素材の研究開発を進めています。

✅ CIRFEは、高品質なGaN結晶を生み出すための標準プロセスを企業に提供しており、GaNの社会実装は照明以外にも、電気自動車(EV)や5G基地局など、さまざまな分野に広がっています。

✅ CIRFEは、従来のSiやSiC基板ではなく、GaN基板上にGaN素子を生成する「GaN on GaN(ガン・オン・ガン)」という技術に注目しており、脱炭素社会の実現に向けて、航空機やリニアモーターカーなどでの社会実装を目指しています。

さらに読む ⇒ニュースイッチ by 日刊工業新聞社出典/画像元: https://newswitch.jp/p/27845GaNの社会実装は、照明、電気自動車、5G基地局など、様々な分野に広がっていくんですね。

窒化ガリウム(GaN)は、ガリウム(Ga)と窒素(N)の化合物で、パワー半導体材料として注目されています。

従来のシリコン(Si)よりも優れた特性を有し、カーボンニュートラル実現に貢献する次世代半導体です。

GaNは、3.39eVのバンドギャップを持ち、シリコンの1.12eVの約3倍です。

高い熱伝導率、熱容量、硬度、安定した結合構造も特徴です。

用途は、スマートフォンやパソコンの充電器、電車のモーター制御、太陽光発電などです。

2025年頃にはサーバー内電圧変換器、2030年頃にはデータセンター用電源などでの需要拡大が見込まれています。

GaNは、パワー半導体として、従来のシリコンよりも省エネ性能に優れています。

GaN、SiC、Siの性能比較では、GaNはバンドギャップ、絶縁破壊電界、電子移動度、電子飽和速度で優れ、高耐圧性、高熱下での動作に対応し、スイッチング特性が高いのが特徴です。

一方、SiCは、GaNと同等の特性を持ちながら、コスト面で優位性があります。

GaNは、次世代パワー半導体として、今後も市場の拡大が見込まれる重要な材料です。

そうやな、GaNは、SiやSiCよりも優れた特性を持っとるから、将来は、もっと色々な分野で使われるようになると思うで!

GaNパワー半導体:省エネ化と高効率化への期待

GaNが注目される理由は?

省エネ・高効率化

パワー半導体は、脱炭素化や省エネにとって重要な役割を果たすんですね。

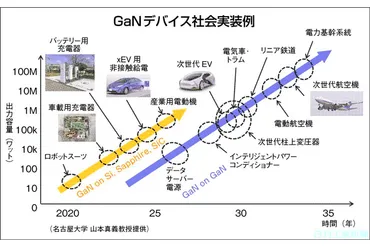

✅ 脱炭素化/省エネに向けた取り組みが加速する中、パワー半導体がその実現に重要な役割を果たすことが期待されています。パワー半導体は、家電や自動車などあらゆる電気電子機器の電力効率向上に貢献し、省エネルギー化を促進する重要な技術です。

✅ パワー半導体の分野では、日本企業が国際的に高い競争力を維持しています。しかし、従来のシリコン製パワー半導体の性能向上には限界が見え始めており、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などの新材料を使ったデバイス開発が加速しています。

✅ SiCやGaNは、電力効率向上、小型化、軽量化などのメリットをもたらし、次世代パワー半導体として期待されています。さらに、将来的な高性能化を見据え、酸化ガリウム(Ga2O3)やダイヤモンドなどの新材料の研究開発も進められています。

さらに読む ⇒ネプコン ジャパン -エレクトロニクス開発・実装展-出典/画像元: https://www.nepconjapan.jp/hub/ja-jp/blog/blog04.htmlGaNパワー半導体は、省エネ化や高効率化に貢献するんですね。

GaN(窒化ガリウム)は、高電圧・大電流に対応するパワー半導体の新たな材料として注目されています。

従来のシリコン(Si)製半導体と比較して、GaNは電気抵抗が低く、高耐圧・低損失を実現できます。

そのため、省エネ化や高効率化が期待され、次世代パワー半導体として研究が進められています。

GaNはSiよりもバンドギャップが広く、熱伝導率が高いため、高温での動作や効率的な冷却が可能です。

また、GaNはパワー半導体、レーザー、LEDなどの幅広い用途に利用できます。

特に、GaNパワー半導体は、EV(電気自動車)技術、EV充電器、5G(第5世代移動通信システム)、データセンター、ACアダプター・急速充電器などの分野で活用が期待されています。

GaNの導入により、これらの分野において省エネ化や性能向上が期待できます。

GaNはSiやSiCと比べて高価なため、量産化が課題となっていますが、近年技術進歩により、GaNの普及が期待されています。

ええ、GaNパワー半導体は、未来の技術ですね。

中国によるレアメタル輸出規制強化と日本の課題

中国のレアメタル輸出規制強化で、何が懸念される?

半導体・EV製造への影響

中国のレアメタル輸出規制強化は、日本の課題を浮き彫りにしていますね。

✅ 中国は、ハイテク分野における米国の競争に対抗するため、レアメタル関連技術の保護に力を入れています。

✅ 中国は、レアメタル関連技術の保護のため、日本や中国企業のレアメタル担当社員を拘束するなど、強硬手段も辞さない姿勢を見せています。

✅ この動きは、レアメタルの供給網への影響や国際的な緊張を高める可能性があり、今後の動向が注目されます。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1342097中国のレアメタル輸出規制強化は、日本の企業や政府にとって大きな課題ですね。

中国は、米中対立を背景に、レアメタルの輸出規制を強化しており、2024年9月にはアンチモンを規制対象に加えました。

これにより、半導体やEVの製造に影響が出ることが懸念されています。

中国は、ガリウム、ゲルマニウム、黒鉛、レアアースなど、半導体やEVに不可欠な重要鉱物の輸出規制を段階的に強化しており、サプライチェーンを最上流からせき止めることで、米国による対中規制の強化に対抗しようとしています。

日本の企業や政府は、中国からのレアメタル調達に依存しているため、新たな調達先確保や備蓄の必要性が高まっています。

中国は、レアメタル関連技術の保護に力を入れておるんやな。日本の企業は、中国への依存度を減らすための対策を講じる必要がおるで。

ガリウム:希少金属の重要性と今後の課題

ガリウムはどんな特徴を持つ金属?

融点が低く、沸点は高い

米中対立がエスカレートする中、レアメタルの輸出管理が強化されているんですね。

✅ 中国はレアメタル輸出管理を強化し、半導体関連の材料・製造装置の国産比率を高める動きを見せており、アメリカは半導体製造装置だけでなく、AIや量子コンピューターの投資規制まで行うなど、米中対立がエスカレートしている。

✅ しかし、レアメタルはアルミニウム精錬の副産物であり、中国が環境規制が緩いことからコストが安く、中国の数字が高くなっているだけであり、中長期的には大きな問題にならない。また、ガリウムやゲルマニウムは半導体製造に不可欠なものではなく、一部の半導体に影響があるだけで、全体への影響は限定的である。

✅ 中国は汎用半導体を含む半導体生産を強化するため、日本やアメリカから必要な技術や装置を導入しようとしている。日本企業は中国と合弁で工場を設立し、技術が中国企業に渡る可能性があり、かつての磁石のように技術流出に警戒する必要がある。米中対立は先端半導体だけでなく、汎用半導体など、より広い範囲に広がっていく可能性がある。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/688670?page=2ガリウムの重要性と今後の課題について、詳しく解説していただきました。

ガリウムは、融点の低さと沸点の高さが特徴の希少金属です。

フランスの化学者ポール・エミール・ルコック・ド・ボワボードランによって1875年に発見されました。

ガリウムは半導体、LED、ミラーなど様々な用途に用いられ、特に高周波電子デバイスや光電子デバイスの製造において重要な役割を果たします。

主要な生産国は中国、ウクライナ、ロシアなどですが、ガリウムはアルミニウムや亜鉛の製錬過程の副産物として得られるため、供給量は安定していません。

将来的には、再生可能エネルギー技術や次世代電子デバイスの開発により、ガリウムの需要はますます高まると予想されます。

そのため、ガリウムの持続可能な供給を確保するために、探査・採掘技術の革新、リサイクル技術の向上、代替材料の開発などが求められています。

ガリウムって、実はアルミニウム精錬の副産物なんやって!知らんかったわー。

今回の記事では、中国のレアメタル輸出規制強化が日本の半導体産業に与える影響について解説しました。

💡 中国はレアメタルの輸出規制を強化している

💡 日本はレアメタルの輸入を中国に依存している

💡 日本の半導体関連企業への影響が懸念されている