「福西和紙本舗」の伝統を受け継ぐ宇陀紙?その魅力とは!?

奈良県吉野町、600年の歴史を誇る和紙工房。伝統を受け継ぎ、文化財修復にも使われる上質な宇陀紙を丁寧に手漉き。体験を通して、和紙の魅力に触れてみませんか?

💡 「福西和紙本舗」は、江戸時代から続く伝統的な手漉き和紙の工房です。

💡 6代目の福西正行さんは、奈良県伝統工芸士に認定された手漉き和紙職人です。

💡 「福西和紙本舗」では、伝統的な技法を守りながら、丁寧に和紙を漉き上げています。

それでは、まず「福西和紙本舗」について詳しく見ていきましょう。

伝統を受け継ぐ「福西和紙本舗」

「宇陀紙」はどんな特徴を持つ和紙?

文化財修復に最適な品質

伝統的な技法を守りながら、現代でも和紙作りを続ける「福西和紙本舗」の取り組みは、本当に素晴らしいですね。

✅ 福西正行さんの紙漉き作業は、伝統的な吉野の「留め漉き」という手法を用いて行われており、簀桁で水をすくい、一定のリズムで揺らしながら、水を残すことで繊維を真ん中へ寄せ、厚みを均一にする特徴があります。

✅ 留め漉きは、水が簀桁の真ん中で打ち合う独特な波紋を生み出すのが特徴で、この波紋は美しく、かつ紙の厚みを均一にするために重要な役割を果たしています。

✅ 福西正行さんの紙漉き作業は、高度な技術と伝統的な技法を駆使した重労働であり、その作業工程は、水をすくい、揺らし、水を残すという一連の動作を正確に繰り返すことで、美しく均一な紙を生み出します。

さらに読む ⇒NPO法人 書物の歴史と保存修復に関する研究会出典/画像元: https://npobook.com/2012/10/31/%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88vol-53/福西正行さんの紙漉き作業は、伝統と技術が融合した素晴らしいものだと感じました。

奈良県吉野郡吉野町にある「福西和紙本舗」は、江戸時代から続く手漉き和紙の工房です。

6代目の福西正行さんは、奈良県伝統工芸士に認定された手漉き和紙職人であり、「表具用手漉和紙(宇陀紙)製作」選定保存技術保持者です。

宇陀紙は、文化財の修復紙としても使用される質の良い和紙で、世界中の文化財修復にも使われています。

福西和紙本舗では、紙の原料になる楮を吉野の地で育てることから始まります。

楮の栽培、収穫、加工など、紙漉きに至るまでには多くの時間と手間がかかります。

特に重要なのは、吉野山の澄んだ水です。

水温が低い冬場は、紙がキュッとしまって、糊がよく合うため、文化財の修復に使う上質な紙は冬の寒い時期にしか漉きません。

福西和紙本舗では、代々受け継がれてきた伝統的な技法を守りながら、丁寧に和紙を漉き上げています。

正行さんと奥さんの初美さんは、共に伝統工芸士として、吉野の風土が生み出した美しい和紙を世に送り出しています。

日本の伝統的な手漉き和紙は、世界的に高い評価を受けていますが、後継者不足と原材料の調達難という課題に直面しています。

文化庁や自治体は、伝統を守り伝える技術者を支援するため、新たな施策を打ち出しています。

奈良県吉野町の「宇陀紙」を継承する福西和紙本舗では、6代目の福西正行さんと長女の安理沙さんが、伝統を守りながら、新たな需要を開拓しようと奮闘しています。

宇陀紙は、文化財修理に欠かせない手漉き和紙で、米ボストン美術館や大英博物館所蔵の絵画の修復にも使われています。

安理沙さんは、大手ハウスメーカー勤務を経て、家業を継いだ決意を語りました。

島根県浜田市の「石州和紙」は、後継者の育成に早くから取り組み、販路拡大を進めています。

和紙の産地では、2月から本格的な生産シーズンがスタートしました。

後継者育成と原材料の確保が、手漉き和紙の未来を左右する重要な課題となっています。

ユネスコ無形文化遺産に登録された「日本の手漉き和紙技術」は、伝統を守り伝える技術者たちの努力によって、これからも発展していくことが期待されています。

はい、福西さんの伝統的な技法と、奥さんの初美さんの丁寧な仕事ぶりが、美しい和紙を生み出しているんですね。

伝統と革新の融合:和紙体験と宇陀紙の魅力

吉野和紙の手漉き体験ってどんな感じ?

オリジナル和紙作れます

伝統を守るだけでなく、次世代への継承にも力を入れているとのこと、素晴らしいですね。

公開日:2015/11/03

✅ 吉野町にある福西和紙本舗6代目の福西正行さんは、江戸時代から続く伝統的な技法で「宇陀紙」を作り続けており、選定保存技術保持者、そして「森の名手・名人」に認定されました。

✅ 福西さんは、原料の楮の栽培から紙漉きまで、すべての工程を手作業で行う伝統的な技法を守り、吉野の自然の恵みを生かした高品質な宇陀紙を作り続けています。

✅ 福西さんは、伝統技術を後世に伝えるため、紙漉き体験を受け入れ、地元の小中学生に和紙作りを指導するなど、次世代育成にも力を入れています。

さらに読む ⇒奈良で新聞の購読・求人|産経新聞 奈良県専売会出典/画像元: https://sankei-nara-iga.jp/news/archives/2651伝統的な技法を守りながら、新たな取り組みにも積極的に取り組んでいる福西さんの姿は、本当に尊敬に値します。

福西和紙本舗では、吉野和紙の手漉き体験を提供しています。

楮(こうぞ)100%で、紅葉や草木染の原料を使ってオリジナルの和紙を作ることができます。

体験は、葉書きサイズまたは証書サイズの和紙を選べる、約1時間のコースで、料金は2000円です。

参加人数は10名様以上から100名様まで、予約は電話、FAX、メールで受け付けています。

体験を通して、吉野和紙の魅力と伝統的な製法を学ぶことができます。

工房内では、和紙製品の展示・販売も行っています。

奈良県吉野郡の国栖地区で古くから作られてきた「国栖紙」は、江戸時代には「宇陀紙」として全国に広まりました。

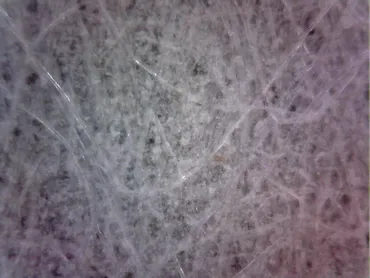

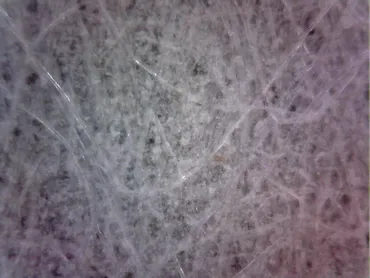

楮を原料とし、白土を混ぜて漉く独特の製法で作られる宇陀紙は、強度、柔軟性、保存性に優れ、表具裏打ち用和紙として長く使われてきました。

近年では、美術工芸品やインテリアなどにも利用され、ウルシ工芸の紙としても欠かせません。

吉野の自然環境、特に澄み切った水は宇陀紙の質に大きく影響を与え、千三百年の伝統を守り続ける福西和紙本舗は、天日干しなど伝統技法を守り続けています。

福西和紙本舗の手漉き和紙「宇陀紙」は、日本の文化財修復に欠かせない存在であり、書や工芸品など様々な用途で使用されています。

伝統を守るだけでなく、次世代への継承にも力を入れています。

いや~、ホンマに伝統を守りながら、新しい挑戦もされてるんですね!福西さんのような方がおられるから、日本の伝統文化はこれからも続いていくんやろうなぁ。

伝統技術が光る:吉野宇陀和紙の製造工程

吉野宇陀和紙はどんな工程を経て作られるの?

17工程の伝統技法

吉野の文化は、山守が守り育ててきた森から生まれたものなんですね。

公開日:2019/06/24

✅ 吉野は世界遺産に登録された歴史ある聖地であり、山守という伝統的な森林管理制度のもと、吉野杉を使った樽丸や手漉き和紙などの伝統的なものづくりが盛んです。

✅ 記事では、樽丸職人である大口孝次さんと、草木染手漉き和紙の伝統を受け継ぐ福西弘行さんの工房を訪れ、それぞれの伝統的な技術や文化について紹介しています。

✅ 吉野の文化は、山守が守り育ててきた森から生まれたものであり、伝統的なものづくりを通して、その歴史と文化を現代に継承していることがわかります。

さらに読む ⇒「colocal コロカル」ローカルを学ぶ・暮らす・旅する出典/画像元: https://colocal.jp/topics/think-japan/kaijirushi/20140218_29672.html吉野宇陀和紙の製造工程は、伝統的な技術と知識が詰まった、まさに職人技ですね。

吉野宇陀和紙の製造工程は、楮の伐採から始まり、楮を蒸して皮を剥ぎ、晒し、天日干し、塵切り、煮て、水洗い、塵取り、打解、ザブリかけ、手漉き、圧搾、乾燥、選別、出荷という17工程を経て完成します。

各工程では、楮を丁寧に処理し、質の高い和紙を作るための伝統的な技術と知識が駆使されています。

わぁ、こんなにたくさんの工程があるんですね!一つ一つ丁寧に作られているのがよく分かります。

未来への継承:伝統を守り、新たな挑戦を続ける福西和紙本舗

福西和紙本舗はどんな挑戦をしていますか?

伝統と革新を両立

伝統的な和紙作りを体験できるなんて、貴重な機会ですね。

✅ 奈良県吉野町にある福西和紙本舗で、伝統的な和紙漉きの体験をしました。

✅ 天武天皇の時代から続く1300年以上前の製法を受け継ぎ、伝統的な和紙作りと着色を体験しました。

✅ 福西和紙本舗は、日本の伝統工芸を守り続ける職人たちの存在と、和紙を通して吉野町の豊かな文化を世界に発信していきたいという思いを感じることができました。

さらに読む ⇒まるっと!吉野逸品ガイド – 奈良吉野に精通するプロが厳選した特産品をご紹介します出典/画像元: https://www.yoshino-ec.com/blog/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9C%80%E5%8F%A4%E3%81%AE%E9%AB%98%E7%B4%9A%E5%92%8C%E7%B4%99-%E5%90%89%E9%87%8E%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%92%8C%E7%B4%99%E6%BC%89%E3%81%8D%E4%BD%93%E9%A8%93福西和紙本舗は、伝統を受け継ぎながら、未来へ向けて新たな挑戦を続けているんですね。

福西和紙本舗は、伝統的な和紙作りを次世代に継承するため、様々な取り組みを行っています。

安理沙さんは、大手ハウスメーカー勤務を経て、家業を継ぎ、伝統的な技法を守りながら、新たな需要を開拓しようと奮闘しています。

福西和紙本舗では、和紙手漉き体験を通して、多くの人に和紙の魅力を伝える活動を行っています。

また、和紙製品の販売を通して、和紙の文化を広く発信しています。

福西和紙本舗は、伝統を受け継ぎながら、未来へ向けて新たな挑戦を続けています。

福西和紙本舗は、伝統を守りつつ、新たな挑戦を続けることで、日本の文化を世界に発信していくんやろうなぁ。

今回の記事では、伝統的な和紙作りを続ける「福西和紙本舗」の取り組みをご紹介しました。

💡 「福西和紙本舗」は、江戸時代から続く伝統的な手漉き和紙の工房です。

💡 6代目の福西正行さんは、奈良県伝統工芸士に認定された手漉き和紙職人です。

💡 「福西和紙本舗」では、伝統的な技法を守りながら、丁寧に和紙を漉き上げています。