ドラえもんを実現する夢?AI研究者の挑戦とは!?「ドラえもん」が示す未来のロボット像とは!!?

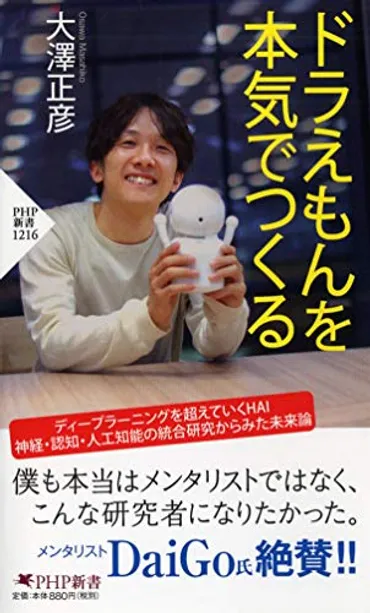

💡 AI研究者である大澤正彦さんの夢は、なんと「ドラえもん」をつくること!

💡 彼は、「弱いロボット」という独自の考え方で、人と共存できるAIの開発を目指しています。

💡 大澤さんの研究は、ドラえもんという夢を通して、未来のロボットと人間の関係について考えさせてくれます。

それでは、最初の章に移りましょう。

ドラえもんを実現する夢と研究

幼い頃からドラえもんに憧れていたんですね!。

✅ 大澤正彦さんは、幼い頃からドラえもんのようなロボットを作りたいという夢を持ち、AI研究者としてその夢を追い続けています。

✅ 彼は、完璧なロボットではなく、人間と協力して問題を解決できる「HAI」という技術に注目し、ドラえもんのようなロボットの実現を目指しています。

✅ 大学で研究に出会い、信頼できる仲間と出会ったことが、夢を叶えるための大きな力となり、現在は大学教員として、将来ドラえもんを創造するための新しい職業を生み出すべく活動しています。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/190332夢を叶えるために、様々な分野を学んでこられたんですね。

素晴らしいです!。

大澤正彦氏は、幼少期から「ドラえもん」の実現を夢見ていました。

彼は、人間らしいコミュニケーションができるロボットの開発を目指し、日本大学文理学部で研究活動を行っています。

彼の研究室には、ドラえもんのぬいぐるみや漫画が置かれ、研究のインスピレーション源となっています。

研究分野は、HAI(Human-Agent Interaction)と呼ばれ、工学だけでなく、心理学や認知科学も包含しています。

大澤氏は、完璧な能力を持つロボットではなく、人間との共存を重視した「弱いロボット」を理想としています。

これは、ドラえもんが完璧ではなく、むしろ不完全さゆえに愛されているという漫画の描写に通じます。

言葉の意味を理解するよりも、まずは会話の成立を重視し、人間がその言葉の裏に隠された意図を想像することでコミュニケーションを成立させることを目指したロボットを開発しています。

近年話題の対話型生成AI、ChatGPTは、人間の言葉に含まれる複雑な意図を理解することが苦手ですが、大澤氏の研究室では、生成AIの学習能力とHAIで培われた人間の行動予測・解釈技術を組み合わせることで、AIが人間の言葉のニュアンスを理解できるようになる可能性を追求しています。

この研究はまだ実用化段階には至っていませんが、将来はAIが文学作品や脚本などを理解し、人間とより自然なコミュニケーションを築くことができるようになるかもしれません。

ええ、私も子供の頃は、ドラえもんが家に来たら嬉しいなぁと思っていましたよ。

ドラえもんが示す未来のロボット像

ドラえもんは、ただ便利な道具ではなく、人間の感情や心を理解できる存在ですよね。

公開日:2024/06/07

✅ AI研究者である大澤正彦氏は、幼い頃からドラえもんに憧れ、ドラえもんを実現することを目標に研究者になった。

✅ 大澤氏が研究しているのは、人間とロボットが互いに歩み寄り、共存できる関係を築く「HAI」と呼ばれる分野であり、特に「弱いロボット」の開発に力を入れている。

✅ 大澤氏の研究室では、会話の意図を汲み取ることの難しい対話型生成AIに対して、人間の心の複雑さを理解する研究を進めており、将来的にはより人間らしいコミュニケーションを可能にするAIの開発を目指している。

さらに読む ⇒Pen Online出典/画像元: https://www.pen-online.jp/article/016054.htmlドラえもんは、未来のロボットの姿を予見させる存在ですね。

ドラえもんは、22世紀の未来からやってきた子守り用ロボットであり、のび太を「しずかちゃんの結婚相手にふさわしい立派な人間にする」という使命を帯びています。

しかし、現代のコミュニケーションロボットとは異なり、ドラえもんは「自我」を持ち、自分の「好み」に基づいて行動します。

例えば、ドラえもんは、ただエネルギー補給のためではなく、好きなどら焼きを食べることを楽しみ、また、近所のメスのネコとデートをするなど、自律的に他の個体に対して愛情を感じています。

さらにドラえもんは、お調子者で失敗も多いなど、人間らしい「個性」も持ち合わせています。

これらの特徴は、人工知能が単なる道具ではなく、人間の感情や個性を持ちうる存在になり得るという可能性を示唆しています。

ドラえもんは、人工知能が発展した未来社会におけるロボットの姿を予見させる存在であり、人工知能が人間の知性を超えるシンギュラリティ後の世界において、人間とロボットはどのような関係を築くのか、という重要な問いを投げかけています。

ドラえもんを通して、私たちは人工知能の潜在的な可能性と、それをどのように受け入れるのか、自分たちの未来について考えるヒントを得ることができるでしょう。

そうですね。ドラえもんは、単なる機械ではなく、人間と深い絆で結ばれた存在として描かれています。

大澤正彦氏の研究:ドラえもんへの挑戦と未来への展望

ドラえもんをつくることは、技術的な課題だけでなく、人とロボットの関係性も重要なんですね。

✅ 大澤正彦さんは、幼少期からの夢である「ドラえもんをつくる」という目標を、AIと人間の関係性に注目した研究を通して追いかけています。彼は、ドラえもんとは単なる機能的なロボットではなく、人々が「ドラえもん」と認めればドラえもんとなる、つまり、人とのかかわりの中で存在意義を持つ存在だと考えています。

✅ 大澤さんは、人とロボットの関係性に着目した技術「HAI」を用いて、ランダムに「ドララ」と発声するミニドラのようなロボットを開発しています。このロボットは、単体では何もできませんが、人とのかかわりの中で、人の心を惹きつける存在となります。彼は、ロボットが人に寄り添い、人の優しさを引き出す存在であるべきだと考えています。

✅ 大澤さんは、ドラえもんをつくるために、様々な専門分野の仲間と協力してチームを組んでいます。チームは、ドラえもんの身体、心、そして社会への発信など、それぞれの得意分野を活かして共同で取り組んでいます。大澤さんは、チームの重要性を強調しながらも、チームで取り組むことの楽しさを重視し、ドラえもんをつくるという共通の目標に向かって共に歩む喜びを語っています。

さらに読む ⇒ Concent出典/画像元: https://www.concent-f.jp/enetalk/interview_02大澤さんは、チームで研究を進めているんですね。

夢を叶えるためには、仲間の存在が大切ですね。

大澤正彦さんは、幼少期からの夢である「ドラえもんをつくる」という目標を掲げ、現在も研究を続けています。

大学助教として、AIと人間の関係性に注目した研究を行い、ミニドラ的なロボットの開発に取り組んでいます。

大澤さんは「ドラえもん」を、機能的な側面ではなく、人々が「ドラえもん」として認める存在として定義しており、技術的な解決だけでなく、人とロボットのコミュニケーションの重要性を強調しています。

研究室では、ランダムに「ドララ」と発するロボット「ドララ」を開発し、人とのかかわりによって、まるで知能があるように感じさせることに成功しています。

このロボットは、幼い子どものような曖昧さと幼さが特徴で、人の優しさを引き出し、寄り添う存在を目指しています。

大澤さんは、ロボットも人間と同じように、愛されることで成長すると考えており、自身の娘との経験を通してその考えを深めています。

ドラえもんをつくるチームを大切にしているというよりも、ドラえもんという目標のためにチームが必要であると捉え、チームワークの重要性を認識しています。

全国各地でミニドラ的なエージェントを使ったワークショップを開催しており、子どもたちが夢中になる様子や、将来の夢を語ってくれる姿に大きな喜びを感じています。

大澤さんの研究は、未来のロボットと人間の共存に向けて、重要な役割を果たすと期待されています。

チームで研究することの重要性、そして、共通の目標に向かって努力することの大切さを感じますね。

夢を追い続ける道のり:研究への情熱と仲間との出会い

山川先生は、様々な経験を通して、人間と技術の関係について深く理解されたんですね。

公開日:2019/09/03

✅ 記事は、人工知能研究者である山川先生のインタビューの内容をまとめたものです。

✅ 小学校からドラえもんを作りたいという強い思いを持ち、技術の世界に没頭していた山川先生は、大学で技術から離れ、児童向けボランティアや販売、バレーボールなど、多様な経験を積むことを選択しました。

✅ その経験を通して、人間の成長やコミュニケーションについて深く理解し、現在は幼稚園児の語彙力を活用した人工知能研究に取り組んでいます。また、30年かけて人工知能開発に取り組むチーム「全脳アーキテクチャ若手の会」を立ち上げ、未来の日本のトップを担う世代として、人工知能研究の未来を牽引することを目指しています。

さらに読む ⇒AIジョブカレ出典/画像元: https://www.aijobcolle.com/single-post/interview04/夢を諦めずに、努力を続けられた山川先生は、本当にすごいと思います!。

ドラえもん®︎実現のための一大プロジェクトを率いる日本大学助教の大澤正彦さんは、子どもの頃からドラえもん®︎をつくる夢を抱き、様々な分野を学び、研究を重ねてきました。

しかし、夢を語る度に周囲から冷めた反応を受け、厳しい指導を受けたり、否定されたりと苦悩の日々を送ってきました。

それでも、電子工作、プログラミング、人工知能など、ドラえもん®︎実現に必要な知識を貪欲に吸収し続けました。

大学では、研究室に閉じこもるのではなく、アルバイトやボランティアを通して人間社会を学び、様々な経験から知能研究への理解を深めました。

そして、研究室配属を機に本格的に研究を再開し、人工知能、神経科学、認知科学など、ドラえもん®︎づくりに必要な学問を学び、自分なりのロードマップを描き始めました。

21歳の時、全脳アーキテクチャ若手の会を立ち上げ、仲間から初めて自分の夢を認められたことで、「つくりたい」から「つくる!」へと気持ちが変化しました。

夢を叶えるためには、努力も大切ですが、時には寄り道も必要ですね。

ドラえもん®︎の定義:多くの人々に愛される存在

「相互適応」という概念は、人間とロボットの関係を考える上で重要ですね。

公開日:2020/04/20

✅ ドラえもんのようなロボットを実現するには、心理学や認知科学を取り入れたAI研究が重要であり、特に「相互適応」という概念が鍵となる。

✅ 「相互適応」とは、ロボットが人に適応し、寄り添うことで、人と認め合う関係を築き、ドラえもんのような存在になることを目指す。

✅ ドラえもんを実現するために、人と関わるAI技術「HAI」が必要であり、HAIは心理学や認知科学を含めた学際的な研究分野である。HAIは、ロボットに「他者モデル」を想定させることで、人とロボットの関係を「道具」から「仲間」へと進化させる。

さらに読む ⇒bookvinegar | ビジネス書の書評・要約まとめサイト出典/画像元: https://bookvinegar.jp/184/大澤さんの考え方は、ドラえもんという夢を通して、人とロボットの関係を深く考えさせてくれます。

大澤さんはドラえもん®︎の定義について、明確な答えはないと考えています。

機能面ではなく、多くの人が認めてくれたものが、まさにドラえもん®︎だと考えているとのことです。

ドラえもんのようなロボットを実現するには、技術だけでなく、人間の心を理解することが大切ですね。

AI研究者たちの熱い思いと、未来のロボット像について考えるきっかけとなりました。

💡 AI研究者たちは、「ドラえもん」という夢を通して、人とロボットの共存について研究を進めています。

💡 「弱いロボット」という概念は、人とロボットが協力し、共に成長していく未来を私たちに示しています。

💡 ドラえもんは、単なる夢物語ではなく、未来の技術の可能性を示唆する存在です。