国民民主党の『103万円の壁』引き上げ案は実現するのか?年収の壁とは!?

💡 年収103万円を超えると所得税が発生する仕組みのこと

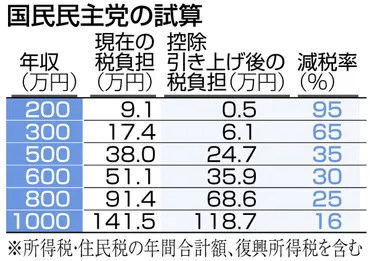

💡 国民民主党は、この壁を178万円に引き上げることを提案

💡 この提案は、所得税の減税と財源問題という課題を抱えている

それでは、まず『103万円の壁』とは何か、詳しく解説してまいります。

「103万円の壁」対策:減税と財源問題

国民民主党の提案は、所得格差の拡大や税収減といった問題点を指摘されていますね。

✅ 国民民主党が主張する「年収の壁」の引き上げ(103万円→178万円)は、国と地方の税収を年間約7.6兆円減らすと政府試算で明らかになった。

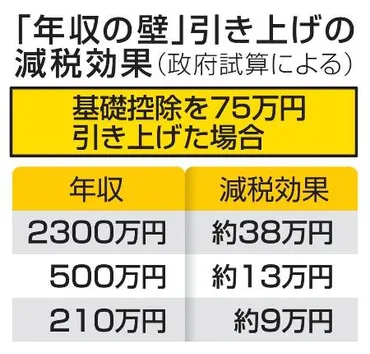

✅ これは、所得税と住民税の基礎控除を75万円引き上げた場合の試算であり、納税者にとっては減税となり、高所得者ほど効果が大きい。

✅ この政策は、パート従業員などが働きやすく、サラリーマンや自営業者にも減税の恩恵が及ぶ一方で、公平感や税収減を補う財源などの議論を招くと予想される。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1562532なるほど、国民民主党の提案は、働き方を多様化する上で重要な政策ですが、同時に、財源問題や所得格差の問題も孕んでいるということですね。

国民民主党は、衆院選で掲げた「103万円の壁」対策として、基礎控除と給与所得控除の合計を103万円から178万円に拡大することで、課税最低水準を引き上げ、労働時間の調整による人手不足を緩和することを目指しています。

この案はすべての所得者に適用されるため、高額所得層への減税が大きく、所得格差の拡大につながる懸念があります。

また、巨額な税収減も問題視されています。

政府試算によると、現状の103万円から178万円に引き上げると、年間7.6兆円の税収減となるため、恒久的な財源確保が課題です。

国民民主党は、過去30年間の最低賃金の上昇率を基準に178万円という引き上げ幅を決定していますが、生活費の上昇を反映した消費者物価上昇率に基づけば、113万円程度の引き上げが妥当と考えられます。

この場合、税収減は年間19.9億円程度となり、財源問題の軽減が期待できます。

国民民主党は、財源問題に対して、今年度の税収上振れ分による対応を表明しています。

しかし、具体的な財源確保策は明らかになっておらず、今後の議論が注目されます。

ええ、国民民主党の提言は、パート従業員や自営業者の働き方を改善する効果が期待されますが、税収減や公平性の問題などは、今後の議論で慎重に検討する必要があるでしょう。

減税効果と対象者

なるほど、年収の壁を引き上げることで、手取りが増えるのは魅力的ですね。

✅ 年収103万円を超えると所得税が発生する「年収の壁」を引き上げることで、所得税を払っている人の納税額が減少し、手取りが増加するメリットがあります。

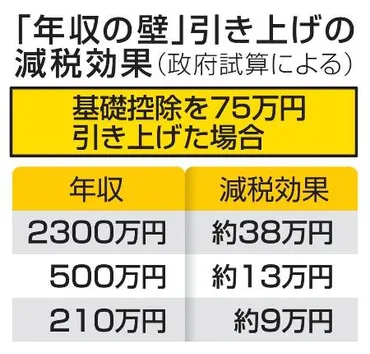

✅ 国民民主党の試算では、年収200万円の人は手取りが8万6000円増え、年収500万円の人は13万2000円増えるとのことです。

✅ ただし、年収が高い人ほど減税額が大きくなるため、所得格差が拡大する可能性や、社会保険料の支払いが発生する「130万円の壁」などの課題も存在します。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/368982確かに、年収の高い人ほど減税効果が大きくなるのは、所得格差の拡大につながる可能性がありますね。

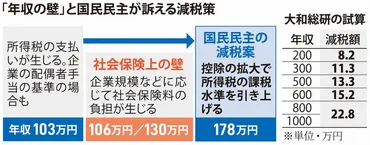

国民民主党の提案では、基礎控除を75万円引き上げることで、年収200万円以上の人は手取りが増加すると試算されています。

試算によると、年収200万円では8.4万円、年収300万円では11.3万円、年収400万円では11.3万円の減税効果が見込まれます。

減税額は年収が上がるにつれて増加しますが、年収が高くなると減税効果は頭打ちになります。

この減税効果は、給与所得者だけでなく、自営業者や年金生活者など、所得税や住民税の納税額のある人全員に適用されます。

ただし、この試算は社保を15%で概算しており、税額も100円単位で切り捨てているため、実際の減税額は試算より低くなる可能性があります。

確かに、年収が高い人ほど減税額が大きくなるのは、所得格差の拡大につながる可能性がありますね。でも、働いている人がもっと自由に使えるお金が増えるのは、経済活性化にも繋がると思うので、一概に悪いとは言えないと思いますよ。

多面的効果と議論の焦点

なるほど、多面的効果がある一方で、課題も多い政策ですね。

公開日:2024/11/01

✅ 自民党と国民民主党が政策協議で合意し、「年収103万円の壁」対策などが協議課題となる見通し

✅ 国民民主党は「103万円の壁」引き上げを主張しており、予算や法案への協力条件としている

✅ 一方で、財源確保の難しさや効果の乏しさを指摘する声もあり、政策実現に向けた課題は多い

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241101/ddm/002/010/064000c確かに、インフレ調整や年収の壁対策という側面もありますが、財源問題や公平性の問題など、クリアすべき課題も多く存在します。

国民民主党が提案する基礎控除の引き上げは、家計向けの減税策、税制におけるインフレ調整、年収の壁対策という3つの性格を併せ持つ政策として捉えられます。

まず、家計向けの減税策としては、足元で低調な個人消費を喚起し、家計の実質可処分所得を増やす効果が期待されます。

次に、税制におけるインフレ調整の側面では、物価上昇による生活費増加やブラケット・クリープに対応し、実質的な増税を防ぐ役割を果たします。

インフレによって税収が増加する点を考慮すると、基礎控除引き上げに必要な財源は、すでにインフレで増えた税収で賄うのが自然な考えであり、追加の増税や歳出削減は不要と考えられます。

さらに、年収の壁対策としても、基礎控除の引き上げは、働き方の多様化に対応し、雇用促進に貢献すると期待されます。

これらの3つの側面が複雑に絡み合い、今回の政策は単なる減税策を超えた多面的効果を持つ政策と捉えることができます。

具体的な議論としては、インフレ調整の範囲や、財源確保に関する議論が焦点となるでしょう。

特に、公的年金は物価スライドによって調整されているのに対し、基礎控除は調整が遅れている点については、明確な説明が必要となります。

この政策は、単なる減税策ではなく、働き方改革や経済活性化、社会福祉の充実など、様々な分野に影響を与える可能性を秘めていると思います。今後の議論では、これらの多面的効果を踏まえた上で、具体的な対策を検討していく必要があると思います。

現実的な解決策と社会保険料の壁問題

年収の壁は税金だけでなく、社会保険料も関係しているんですね。

公開日:2024/11/25

✅ 10月の総選挙以降、「年収の壁」に関する議論が活発化しており、与党と国民民主党は「103万円の壁」の見直し、厚生労働省は「106万円の壁」の解消などを検討しています。

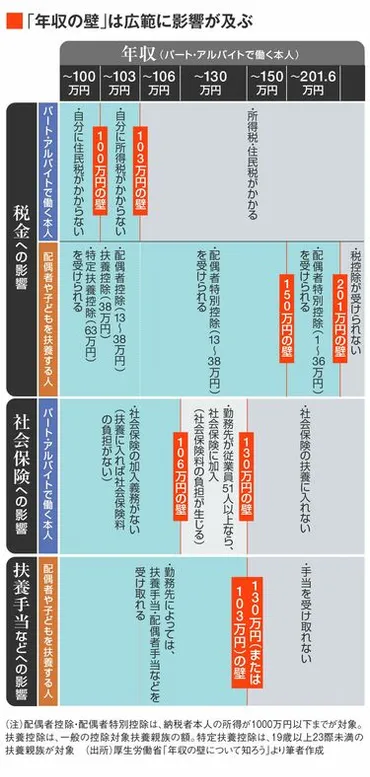

✅ 年収の壁は、税金、社会保険、扶養手当等の3つに分類され、働く本人や世帯の年収に影響を与えます。

✅ 最初の壁は「100万円の壁」で、年収が100万円を超えると、超えた部分に対して10%の住民税(所得割)がかかります。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/841164?display=b確かに、年収の壁問題を解決するには、税金と社会保険料を一体的に見直す必要があるかもしれませんね。

「年収の壁」対策は、地方財政への影響を考慮し、所得控除の調整と規模縮小を行うことで、より現実的な解決策になるという主張がなされています。

具体的には、年収850万円を超える高所得層の所得控除を減らす調整と、所得控除の引き上げ幅を178万円から120万円に抑えることで、政府の減収幅を大幅に削減できるとされています。

一方で、社会保険料の壁は、特に中小企業へのしわ寄せや働き手への規制強化といった問題点も抱えているため、税と社会保険料を一体的に改善すべきだと提言されています。

年収の壁問題は、税金だけじゃなく、社会保険料、扶養手当など、様々な制度が絡み合って複雑になっています。税制改正だけでなく、社会保険制度の見直しなども含めて、総合的な対策が必要だと思います。

2024年重点政策:国民の生活負担軽減

国民民主党は、国民の生活負担を軽減することを重点政策に掲げているんですね。

公開日:2024/09/27

✅ 自民党総裁選と立憲民主党代表選の結果を受け、石破茂氏と野田佳彦氏がそれぞれ選ばれた。市場では石破氏の経済政策に対する懸念が広がり、立憲民主党の経済政策にも期待が集まっていない。

✅ 石破氏は原子力政策について「限りなくゼロに近づける」と発言し、再エネ拡大を主張している。一方、国民民主党は「2024年重点政策」を発表し、「手取りを増やす。インフレに勝つ。」を掲げ、減税や社会保険料の軽減などを軸とした政策を打ち出した。

✅ 国民民主党は原子力発電のリプレースや新増設による安定的なエネルギー確保を主張するなど、現実的な政策を掲げている。玉木代表は、自民党と立憲民主党の間に位置する「現実的なハト派」として、今後も改革中道政党としての活動を続けていくことを表明した。

さらに読む ⇒敦賀市議会議員 山本たけし出典/画像元: https://yamamoto-takeshi.net/%E6%89%8B%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%82%92%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%81%AB%E5%8B%9D%E3%81%A4%E3%80%82-%E3%80%9C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A/国民民主党の政策は、国民の生活負担軽減を重視した、現実的な政策と言えると思います。

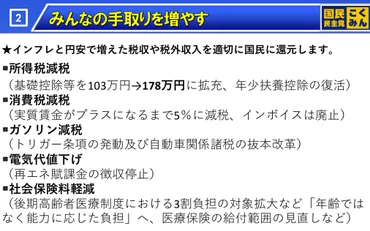

国民民主党は、2024年の重点政策として、『手取りを増やす。

インフレに勝つ』を掲げ、所得税・消費税減税、社会保険料負担軽減、電気代・ガソリン代引き下げなど、国民の生活負担を軽減する政策パッケージを発表しました。

主な政策内容は以下の通りです。

所得税減税:基礎控除を103万円から178万円に引き上げ、年少扶養控除を復活 消費税減税:実質賃金が持続的にプラスになるまで一律5%、インボイス廃止 ガソリン代値下げ:トリガー条項凍結解除、二重課税廃止による減税 電気代値下げ:再エネ賦課金徴収停止、安全基準を満たした原子力発電所の再稼働 社会保険料軽減:年齢ではなく負担能力に応じた窓口負担、公的保険の給付範囲見直し、後期高齢者医療制度への公費投入増による拠出金減額 教育国債発行によるこども子育て支援金の廃止 消費・投資拡大による賃上げ 年金・年金額に連動する賃上げ 防災・減災対策強化 エネルギー、食料、医薬品、半導体等の国内調達 防衛産業の育成・強化、能動的サイバー防御の強化 教育予算倍増、3歳から義務教育化、高校までの授業料完全無償化 若者減税、奨学金債務免除、所得税の「塾代等控除」創設 政治資金規正法の再改正、政治資金を監視する「第三者機関」設置 選挙制度改革、政党法制定、国会改革 インターネット投票導入、被選挙権年齢18歳に引下げ国民民主党は、これらの政策を通じて、国民の生活を豊かにし、持続可能な社会の実現を目指しています。

国民民主党は、国民の生活負担軽減を掲げていますが、具体的にどの政策が効果的かは、今後の経済状況や社会情勢などを考慮して判断していく必要があると思います。

国民民主党の『103万円の壁』引き上げ案は、様々な課題がある一方で、国民の生活負担軽減という点では注目すべき政策です。

💡 年収103万円を超えると発生する所得税の壁を178万円に引き上げることで、手取りを増やすことを目指す

💡 減税によって所得格差が拡大する可能性や、税収減を補う財源確保の課題などが存在する

💡 今後の議論では、経済状況や社会情勢を考慮しながら、実現可能な対策を検討していく必要がある