日本の政党は、税金にどれだけ依存しているのか?政党交付金への依存度とは!?

政党の収入源、実は税金が中心!💰 自民党は企業献金も巨額、立憲・国民は交付金頼み? 各党の資金事情を大公開!

💡 政党交付金は、国から政党に支給される補助金のことです。

💡 政党交付金は、税金から賄われています。

💡 政党交付金は、政党の活動を支える重要な収入源です。

それでは、詳しく見ていきましょう。

政党交付金への依存:2018年の現状

日本の政党は、どのくらい税金に頼っている?

約4割

政党交付金について、もっと詳しく解説していただきます。

公開日:2024/04/16

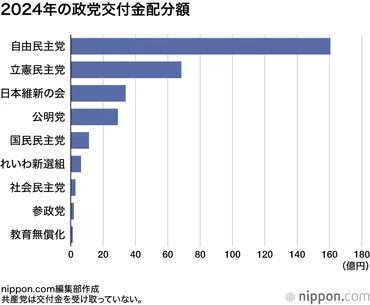

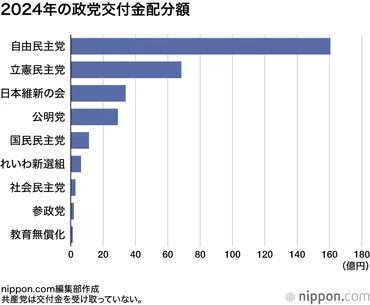

✅ 2024年度の政党交付金は、総額315億3652万円で、自民党が160億5328万円と最も多く、占める割合は50.9%でした。

✅ 野党第1党の立憲民主党は68億3544万円、日本維新の会は33億9444万円、公明党は29億887万円、国民民主党は11億1931万円、れいわ新選組は6億2934万円、社民党は2億8820万円、参政党は1億8922万円、教育無償化を実現する会は1億1838万円となっています。

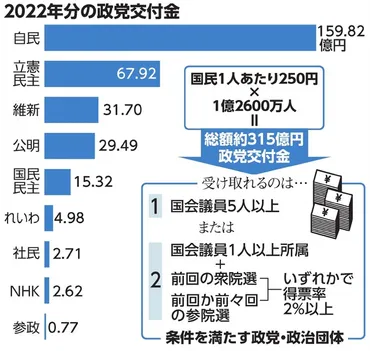

✅ 政党交付金は、国会議員5人以上または直近の国政選挙で有効得票総数2%以上の政党が、議員数割および得票数割の2つの基準に基づいて配分されるものであり、今年度は4月、7月、10月、12月の4回に分けて交付されます。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01961/なるほど、政党によって交付金の割合が大きく異なるんですね。

2018年の政治資金収支報告書によると、政党本部の収入総額に占める政党交付金の割合は41.1%でした。

これは、税金が政党収入の柱であることを示しています。

共産党を除くと、実質依存度は55.7%に達します。

政党交付金の割合が最も高いのは国民民主党 (84.8%) で、立憲民主党 (75.8%) が続きます。

自民党は66.5%、公明党は19.8%でした。

国民、立憲両党は機関紙発行による事業収入が少なく、自前の集金力が課題となっています。

一方、自民党は政治資金団体からの寄付や党費など、幅広い資金を得ています。

ええ、政党交付金は、国会議員数や直近の国政選挙での得票数によって配分されるので、当然と言えば当然ですね。

2020年の政治資金収支報告書:政党交付金への依存度

政党の収入源、最も頼りになるのは?

政党交付金

政党交付金は、2020年も大きな割合を占めているんですね。

✅ 2024年度の政党交付金は、衆院選の結果を反映し、自民党は4億円減の156億5千万円、立憲民主党は2億円増の70億5600万円、国民民主党は1億4300万円増の12億6300万円となり、政党交付金は総額314億3700万円となった。

✅ 特に、自民党は衆院選で議席を減らしたため交付金が減少し、立憲民主党と国民民主党は議席が増加したため交付金が増加した。

✅ 新たに政党要件を満たした日本保守党には2800万円が配分され、共産党は制度に反対するため交付金を受け取っていない。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1561371自民党と日本維新の会は、収入のほとんどを政党交付金に頼っているんですね。

2020年の国会議事堂の政治資金収支報告書は、各党本部が政党交付金に大きく依存していることを明らかにしました。

自民党は収入の71.7%、日本維新の会は80.2%を政党交付金に頼っています。

立憲民主党は旧国民民主党からの資金分配などを加味し、政党交付金が収入の40.7%を占めました。

国民民主党は政党交付金が収入の60.6%に達しました。

共産党は政党交付金を受け取っておらず、しんぶん赤旗発行などの事業収入が収入の85.7%を占めています。

公明党は事業収入が59.4%、政党交付金が30.3%、党費が12.8%を占めています。

れいわ新選組は個人からの寄付が収入の55.4%を占めていますが、2019年の5億円から半減しました。

旧立民と旧国民はそれぞれ政党交付金が収入の77.0%と87.2%を占めていました。

社民党と「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」はそれぞれ政党交付金が収入の46.9%と53.5%を占めていました。

そうやねん、ホンマに。でも、共産党は交付金を受け取ってないって、ホンマにスゴイわ!

2021年の政治資金収支報告書:交付金依存の深化

政党はどの収入に最も頼っている?

政党交付金

政党交付金への依存度は、2021年も依然として高いんですね。

✅ 2020年分の政治資金収支報告書要旨が公開され、県内の政党組織や政治団体の収入額は前年比16.1%減の15億9337万円、支出額は同33.4%減の8億8596万円と、いずれも減少した。

✅ 報告書を公開したのは、県選管で、対象は848団体。

✅ 金額は一万円未満切り捨てとなっている。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/374425国民民主党は、交付金にほとんど頼っているんですね。

2021年分の政治資金収支報告書によると、政党は政党交付金に大きく依存していることが明らかになりました。

国民民主党は総収入の94.7%を交付金に頼っており、立憲民主党は81.5%、日本維新の会は79.6%と続きます。

自民党も69.6%の収入を交付金に依存しています。

公明党と共産党は機関紙発行などの事業収入が収入の大部分を占めていますが、自民党への企業・団体献金は24億7千万円に達し、交付金に次ぐ収入源となっています。

立憲民主党と国民民主党は、2020年9月の合流により、交付金収入が大幅に増加しました。

共産党は交付金を受け取らず、事業収入が収入の86.6%を占めています。

その他の政党は、交付金への依存度が低い傾向にあります。

えー、国民民主党は交付金にほとんど頼ってるんですか? 私、もっと自前で資金を集めているのかと思っていました。

2024年の政党交付金:分配と税金依存

2024年、最も政党交付金を受け取った政党は?

自民党

政党交付金は、政治家の動きにも影響を与えているんですね。

✅ 前原誠司氏が国民民主党を離党し、「教育無償化を実現する会」という新党を結成した。これは、政党交付金の基準日が1月1日であることと、岸田政権が憲法改正に向けて国民民主党を取り込みたいという思惑が背景にあると考えられる。

✅ 政党交付金は、政党の運営に欠かせない資金であり、新党が成立するには5人以上の国会議員が所属していることが条件となる。前原氏の新党は、この条件を満たしている。

✅ 岸田政権は、憲法改正を進めるために公明党以外の勢力が必要と考えており、その候補として国民民主党と日本維新の会を視野に入れている。前原氏は、国民民主党の自民党寄り路線に反発し、野党としての立場を堅持するために新党を結成したと推測される。

さらに読む ⇒ニッポン放送 NEWS ONLINE出典/画像元: https://news.1242.com/article/480985前原氏の新党は、政党交付金の制度を利用してできたんですね。

2024年の政党交付金は、共産党とみんなでつくる党を除く9政党に315億3600万円が交付されることが決定しました。

自民党が160億5300万円で首位、立憲民主党が68億3500万円で2位となりました。

新たに交付を受ける「教育無償化を実現する会」は1億1800万円を受け取ります。

各党は、立法事務費も収入として扱っており、税金依存度も高いことがわかります。

政党交付金制度は、政治家の行動を左右する側面もあるんですね。

政党資金の現状:多様な資金源と課題

政党交付金、どの政党がトップ?

自民党です

政党交付金の使途は、選挙関係費用などに多く使われているんですね。

公開日:2022/09/30

✅ 2021年分の政党交付金使途報告書によると、共産党を除く各政党の支出額は計360億円となり、前年より129億円(56%)増加しました。これは、2021年10月の衆議院選挙における選挙関係費用の増加が主な要因です。

✅ 政党別では、自民党が193億円と最も多く、立憲民主党が85億円、公明党が32億円と続きます。選挙関係費は13.1倍の80億円、宣伝事業費は2.2倍の44億円となり、全体を押し上げた要因となりました。

✅ 交付金を受け取った8政党のうち、国民民主党を除く7政党で支出額が交付額を上回ったため、各党の基金残高は前年より13%減りました。政党助成法によると、年末に残った交付金は原則として国庫に返さなければなりませんが、「政党基金」として翌年以降に使うことができます。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASQ9Z5F5RQ9VUTFK032.html政党は、交付金に大きく依存しているんですね。

政党交付金の額は自民党がトップで、国民民主党、公明党、立憲民主党と続きます。

各党は、政党交付金に加え、政治資金団体からの寄付、党費、事業収入など、様々な資金源を持っています。

しかし、多くの政党は交付金に大きく依存しており、その割合は年々増加傾向にあります。

特に国民民主党と立憲民主党は、機関紙発行による事業収入が少なく、自前の集金力が課題となっています。

やっぱり、ほとんどの政党が交付金に依存しているんですね。

このように、日本の政党は、政党交付金に大きく依存している状況がわかります。

💡 日本の政党は、政党交付金に大きく依存しています。

💡 政党交付金は、税金から賄われています。

💡 政党交付金は、政党の活動に重要な役割を果たしています。