篠田桃紅:墨の抽象表現の世界へ?書の枠を超えた、自由な「かたち」とは!?

💡 篠田桃紅は、書を基盤に墨による抽象表現を確立した日本の美術家です。

💡 彼女の作品は、書、墨絵、壁画など多岐にわたります。

💡 現在、篠田桃紅の作品は美術館やギャラリーで展示され、多くの人に鑑賞されています。

それでは、篠田桃紅さんの生涯と作品について、詳しく見ていきましょう。

篠田桃紅:書の道を歩み、抽象表現の世界へ

篠田桃紅さんの生い立ちと、書の世界への取り組みについて、詳しく伺いたいと思います。

✅ 横浜のそごう美術館にて、水墨抽象画の美術家・篠田桃紅の展覧会「篠田桃紅展 とどめ得ぬもの 墨のいろ 心のかたち」が開催されます。

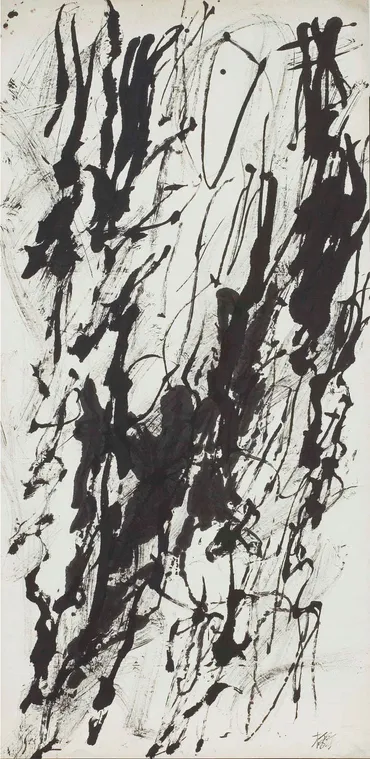

✅ 本展覧会では、篠田桃紅が幼少期に書を学んだことから始まり、文字を離れて墨による抽象画を確立するまでの軌跡を、初期作品から最新の作にいたる約80点の作品と資料でたどります。

✅ 特に、初期作品では書の枠組みに囚われない自由な作品、渡米後のニューヨークで制作された墨による抽象表現、そして晩年の洗練された抽象表現など、篠田桃紅の芸術における変遷を垣間見ることができます。

さらに読む ⇒ファッションブランド・デザイナー情報 - Fashion Press出典/画像元: https://www.fashion-press.net/news/68885書の世界から抽象画へと移行する過程は、とても興味深いですね。

篠田桃紅は1913年に中国・大連で生まれ、5歳から独学で書を学び、戦後には抽象画の世界へと進みました。

1956年に渡米し、ニューヨークを拠点に世界各地で個展を開催、1958年に帰国後は、壁画、壁書、レリーフ、襖絵など、多岐にわたる作品を制作しました。

晩年まで水墨による新しい抽象表現を探求し続け、2021年3月に逝去しました。

岐阜現代美術館では1000点を超える篠田桃紅作品を所蔵しており、コレクションの一部を解説付きで公開しています。

篠田桃紅さんの作品は、線の力強さと墨の深みが印象的ですね。特に、ニューヨークでの活動は、彼女の芸術に大きな影響を与えたのではないでしょうか。

書の枠を超えて:自由な「かたち」の探求

篠田桃紅さんの抽象表現について、もっと詳しく教えてください。

✅ 2021年に107歳で亡くなった篠田桃紅の没後1年を記念した展覧会が開催される。

✅ 戦後間もなくニューヨークに渡り、前衛書で高い評価を得た篠田は、書と絵画、文字と形象という枠にとらわれない独自の抽象表現、空間表現を開拓した。

✅ 版画やエッセイを含め、70年以上続く活動の全貌を紹介する。

さらに読む ⇒家庭画報.com|゛素敵な人゛のディレクトリ出典/画像元: https://www.kateigaho.com/article/detail/138165文字の制約から解放され、自由な「かたち」を追求する、篠田桃紅さんの精神は素晴らしいですね。

篠田桃紅は書家として出発し、文字に独自の「宇宙」を見出して、空間、時間、運動を構築する能力を磨きました。

文字の制約から解放され、自由な「かたち」の創造へと進みました。

1956-58年の渡米を経て、太い線と面の構成による抽象表現を確立し、強く骨太な造形が特徴となりました。

抽象表現は自由な一方で、内的な制約が重要であると桃紅は認識し、連作を通じてその深化を追求しました。

篠田桃紅さん、書の世界から飛び出して、墨の抽象表現を確立したというのは、まさに革命的やないですか!

空間との対話:建築と一体となる表現

篠田桃紅さんの建築とのコラボレーションについて、お話いただけますか。

公開日:2022/05/20

✅ 本展は、2021年3月に107歳で亡くなった書家・篠田桃紅の70年を超える活動を、120点以上の作品と資料で紹介する回顧展です。

✅ 篠田桃紅は、伝統にとらわれず、自由な書表現を追求し、独自の抽象表現を確立しました。本展では、初期作品から、文字のルールにとらわれない「かたち」の創出に向かったプロセスや、抽象表現を追求した連作など、多岐にわたる作品を展示しています。

✅ 本展では、篠田桃紅の作品だけでなく、寺田コレクションの収蔵品展「収蔵品展073 1960─80年代の抽象」や、新進気鋭の作家を紹介する「project N 86 諏訪未知 SUWA Michi」も同時開催されています。

さらに読む ⇒Sfumart出典/画像元: https://sfumart.com/column/5586/空間との対話という点では、篠田桃紅さんの作品は、私たちに新たな視点を提供してくれますね。

篠田桃紅は1950〜60年代には、建築とのコラボレーションに積極的に取り組み、壁書、壁画、襖絵などを通して空間との対話を試みました。

晩年には、自然や日常生活から得た感覚を作品に反映させ、感性的体験の豊かさを追求しました。

桃紅の作品は、自身の「気持ち」だけでなく、身体や五官を通して得られる感覚の総体、「こころのかたち」として表現されています。

篠田桃紅さんの作品は、見ているだけで心が落ち着きます。空間と一体となるような、独特の世界観ですね。

回顧展:墨のいろが紡ぎ出す表現の変遷

横浜美術館で開催される、篠田桃紅展について教えてください。

✅ 横浜美術館の開館時間は午前10時から午後8時で、そごう横浜店の営業時間に準じます。

✅ 入館料は一般1,200円、大学・高校生1,000円、中学生以下は無料です。

✅ 前売券や特定のクレジットカード提示、障がい者手帳をお持ちの方とその同伴者1名は割引または無料でご入館いただけます。

さらに読む ⇒西武・そごう出典/画像元: https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/archives/21/shinoda_toko/篠田桃紅さんの作品を、時代順にたどることで、彼女の表現の変化がよく分かりますね。

篠田桃紅展「とどめ得ぬもの 墨のいろ 心のかたち」は、そごう美術館で開催されている、書家・画家である篠田桃紅(1913-2021)の回顧展です。

初期から晩年までの代表作約80点を展示し、その表現の変遷を体系的に見ることができます。

展覧会は、プロローグと4つの章で構成され、時代順に桃紅の創作の軌跡をたどります。

第1章「文字を超えて(渡米以前)-1955」では、書を学び始めた幼少期から、書の世界に限界を感じ、墨による抽象表現に転換していくまでの作品が展示されています。

第2章「渡米―新たなかたち1956-60年代」では、1956年に単身渡米した桃紅が、ジャクソン・ポロックやウィリアム・デ・クーニングなどの抽象表現主義絵画の影響を受けながら、独自の墨による抽象表現を確立していく様子がわかります。

ニューヨークでの活動を通して、桃紅は墨の持つ可能性をさらに広げ、日本の伝統的な美意識と西洋の抽象表現を融合させた独自のスタイルを確立しました。

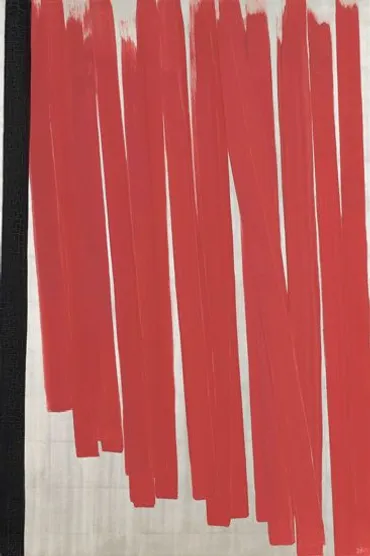

第3章「昇華する抽象1970-80年代」では、桃紅が日本の墨と伝統に深く根ざした作品を制作していく様子がわかります。

エネルギッシュな筆さばきから、繊細で優美な表現へと変化し、朱の赤が重要な要素として加わります。

第4章「永劫と響き合う一瞬のかたち1990年代以降」では、桃紅の作品がさらに洗練され、深遠な空間が表現されるようになる様子がわかります。

金箔や銀箔などを用いることで、墨の表現に新たな可能性が拓かれます。

この展覧会では、桃紅が墨という素材を通して、常に変化し続ける表現を探求してきたことがわかります。

墨の持つ力強さと繊細さを駆使し、時代を超えて多くの人を魅了してきた桃紅の芸術世界を、ぜひ体感してください。

篠田桃紅さんの作品は、墨の濃淡や筆使いが素晴らしいですね。特に、晩年の作品は、深みが増していて、見ていて飽きないですね。

桃紅館:自然と調和する空間

岐阜県にある篠田桃紅の作品を常設する美術館について、詳しく教えてください。

公開日:2024/04/30

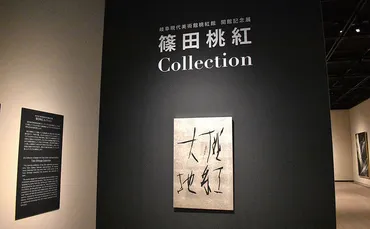

✅ 岐阜県に、篠田桃紅の作品を常設する美術館「岐阜現代美術館桃紅館」が開館しました。

✅ 開館記念として、篠田桃紅のコレクションから約30点を展示する「篠田桃紅Collection」が開催されており、作品名や説明はあえて展示されていないため、じっくりと鑑賞することができます。

✅ 美術館の外観は、篠田桃紅の筆による文字「桃紅大地」をベースに、墨と銀が印象的な造りとなっており、オリジナルグッズの販売もあります。

さらに読む ⇒岐阜咲楽(さくら)SAKURA MediaJapan出典/画像元: https://gifu.mediajapan.jp/toukoukan1-g-repo/美術館の外観も、篠田桃紅さんの作品をイメージしているんですね。

岐阜県関市の鍋屋バイテック株式会社(NBK)は、工場敷地内に「関工園」と名付けられた公園のような環境を整備し、美術館を併設している。

NBKは、水墨画家の篠田桃紅氏のコレクションを所有しており、2021年に桃紅氏が亡くなったことを受け、彼女の遺族からアトリエを引き継いだ。

このアトリエを完全復元した「桃紅館」を新設することで、既存の美術館「大地館」と合わせて、ふたつの美術館が共存する複合施設となった。

ランドスケープデザインは、既存の「大地館」と新設の「桃紅館」を繋ぐ動線、正面玄関口、駐車場の再整備が求められた。

桃紅館へのアプローチは、桃紅作品の鑑賞後、日常へとゆっくりと戻れるような空間となるよう設計された。

舗装には、和紙のような素材感を追求し、廃材となったミラーを混ぜ合わせた舗装ブロックを採用した。

大地館と続く園路には、雑木を中心とした植栽が施され、桃紅館が山に抱かれているような雰囲気を演出している。

正面入り口から建物までの坂道には、カツラの並木道が整備され、シンボル軸を形成している。

また、シンボルツリーが来訪者を迎え、新たなランドマークとなっている。

アートウォールは、「大地館」と「桃紅館」の象徴として、ふたつの施設をつなぐ動線上に設置された。

金属にグラデーションの吹き付け塗装を施し、桃紅作品からインスピレーションを得て、墨を含んだ筆のはらった時の「かすれ」のような表情を表現している。

ライン照明が、夕方薄暗くなった際の帰り道を照らし、来訪者を優しく導く。

このランドスケープデザインは、桃紅作品の美学と、自然との調和を意識し、NBKの理念である「良い商品は、良い環境から生まれる」を実現する空間となっている。

桃紅館、ええなぁ!篠田桃紅さんのアトリエを完全復元したって、すごい!

篠田桃紅は、書の世界にとどまらず、墨による抽象表現を確立した画期的な芸術家だったことがよくわかりました。

💡 篠田桃紅は、書を基盤としつつ、墨による抽象表現を追求した日本の美術家です。

💡 彼女の作品は、書、墨絵、壁画など多岐にわたります。

💡 現在、篠田桃紅の作品は美術館やギャラリーで展示され、多くの人に鑑賞されています。