在職老齢年金制度の50万円の壁?働き続ける高齢者の年金受給はどうなるのか制度の変更点とは!?

年金財政ピンチ!2024年検証結果で衝撃の事実発覚!😱 50%以下の所得代替率も…😨 今後の年金制度はどうなる?🤔 負担増、給付減…あなたの未来はどうなる?

💡 2024年4月から、在職老齢年金制度の支給停止調整額が48万円から50万円に引き上げられました。

💡 この変更により、65歳以上の高齢者が働き続けるときに、年金が減額されるケースが増加する可能性があります。

💡 今回の改正によって、働き続ける高齢者の年金受給への影響について詳しく解説していきます。

それでは、最初に今回の制度改正のポイントをご紹介します。

公的年金の財政検証結果と今後の課題

公的年金の将来、所得代替率はどのくらいになる可能性がある?

50%を下回る可能性も

今回は、公的年金の財政検証結果について詳しく見ていきましょう。

✅ 今回の財政検証結果では、基礎年金の所得代替率が将来的に大きく低下することが予測され、年金制度上の大きな課題として認識されています。

✅ 厚生労働省は、基礎年金の拠出期間を45年に延長することで給付水準の改善を目指していましたが、国民の追加的な保険料負担に対する批判が根強く、現状では45年化の実施は困難と判断しました。

✅ 今回の財政検証の結果、基礎年金の所得代替率は改善が見込まれ、45年化を推進する必要性が低くなったとされています。そのため、厚生労働省は、45年化を盛り込んだまま次期年金制度改正を進めることは困難と判断し、45年化の議論を終了することを表明しました。

さらに読む ⇒社会保険研究所出典/画像元: https://media.shaho.co.jp/n/n015c48a6e61d今回の財政検証結果では、所得代替率は改善が見込まれるとのことですが、将来の経済状況や人口動態によっては、再び低下する可能性もあるため、引き続き注視していく必要があると感じます。

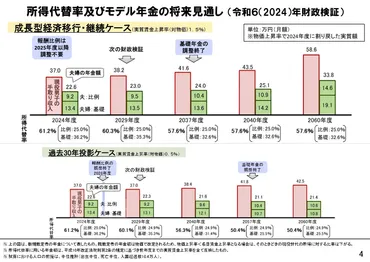

2024年7月3日に公表された社会保障審議会年金部会の第5次財政検証の結果は、公的年金の財政状況を、現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率(所得代替率)で検証したものです。

2024年度時点の所得代替率は61.2%ですが、将来の経済状況や人口動態によっては、次回の財政検証までに50%を下回る可能性も示唆されています。

そのため、今回の検証結果を受けて、将来の給付水準や負担のあり方について検討が進められます。

財政検証は、人口、労働力、経済といった様々な前提に基づいて、将来の年金財政を予測するものであり、将来の経済状況が不確実なため、幅広いシナリオが設定されています。

特に、経済成長率は1.6%~▲0.7%と幅広い範囲で設定されており、将来の年金財政に大きな影響を与えると予想されます。

今回の財政検証は、将来の社会・経済状況を正確に予測するものではなく、現時点でのデータに基づいて将来の年金財政への投影を行ったものです。

そのため、将来の状況が変化した場合には、今回の結果とは異なる結果となる可能性があります。

今回の財政検証結果は、今後の年金制度のあり方について議論を進める上で重要な指針となるものと考えられます。

政府は、今回の検証結果を踏まえ、国民の理解を得ながら、持続可能な年金制度に向けて改革を進めていく必要があります。

そうですね。今回の検証結果を受けて、将来の年金制度のあり方について議論を進めていく上で、重要な指針となるでしょう。

年金制度改革の必要性と検討されている対策

2025年、年金制度はどう変わる?

負担増・給付抑制の可能性

年金制度改革は、少子高齢化が進む中で避けては通れない課題ですね。

公開日:2022/10/25

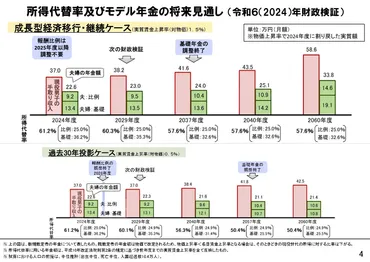

✅ 少子高齢化による社会保障の負担増加を受けて、公的年金の給付水準引き上げと年金財政の悪化防止を目的とした年金制度改革案が議論されています。

✅ 改革案には、国民年金保険料納付期間の5年延長などが検討されており、厚生労働省は2024年に財政検証を行い、2025年の通常国会に改正案提出を目指しています。

✅ 現在の年金制度では、マクロ経済スライドにより給付水準が抑制されているため、今後40年代半ばには給付額が3割弱減少する可能性があり、低年金問題への対策が必要とされています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20221025/k00/00m/040/336000c少子高齢化による社会保障の負担増加は、年金制度改革の必要性を改めて浮き彫りにしています。

今後の議論の中で、国民の負担増と年金給付水準の維持という難しいバランスをどのように取るのかが注目されます。

2025年の年金制度改革に向けた議論が本格化しており、保険料納付期間の延長、厚生年金から国民年金への補填、国庫負担増などが主要テーマとして検討されています。

少子高齢化が進む中で、従来通りの年金給付を維持するためには、現役世代の負担増加が避けられない状況です。

現状では、マクロ経済スライドの一時停止により年金給付水準は高止まりしていますが、将来的には大幅な抑制が必要となる可能性があります。

厚労省は、モデル世帯の所得代替率が50%を下回らないよう、給付水準を月額5万円台後半に維持することを目標としています。

具体的には、国民年金の保険料支払い期間を45年に延長する案や、厚生年金から国民年金への補填、短時間労働者等の厚生年金への加入拡大などが検討されています。

これらの改革案は、国民の負担増や生活設計への影響を考慮する必要があり、今後の議論が注目されます。

まさに、その通りやな。国民の負担増と年金給付水準の維持は、まさにジレンマやな。

在職老齢年金制度の課題と廃止の必要性

高齢者の年金カット、本当に公平?

制度見直しが必要

在職老齢年金制度は、高齢者の就業意欲を阻害する可能性も指摘されています。

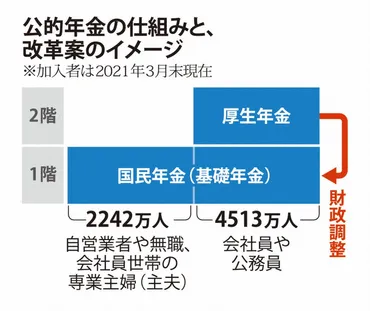

✅ 全世代型社会保障検討会議の中間報告では、在職老齢年金制度の基準額が見直され、60歳~64歳においても月47万円を超えた場合に年金が減額されるようになりました。

✅ これは、60代前半の就業意欲を損なう可能性があるとの指摘を受け、60歳~64歳の基準額を65歳以上の基準額に合わせたためです。

✅ 今回の見直しにより、60歳~64歳の減額対象者は約67万人から約21万人へと大幅に減少し、約46万人が年金を満額もらえるようになる見込みです。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/14758在職老齢年金の基準額の見直しは、高齢者の就業意欲を阻害しないよう配慮された結果であり、一定の評価はできます。

しかし、制度の複雑さや公平性については、今後も議論が必要だと感じます。

高齢者にとって、所得税よりも負担が重いのが年金、特に厚生年金の在職老齢年金制度による年金カットである。

この制度は、60歳以上の年金受給者が働くと年金がカットされる仕組みで、年収360万円で働くと120万円の年金がカットされるケースもある。

この負担は、所得税や社会保険料よりも大きくなり、特に低中所得者層に大きな影響を与えている。

在職老齢年金制度は、高所得者に我慢してもらうという考え方がベースにあるが、対象者の経済状態が必ずしも反映されておらず、公平性に欠ける。

また、年金がカットされても、さらに所得税と住民税が課せられるなど、仕組みが複雑で二重課税の感もある。

この制度の廃止には、年金財政の悪化という課題がある。

廃止した場合、約1兆1000億円の給付増になる。

これを補うためには、公的年金等控除の見直しや、厚生年金の支給開始年齢の引き上げなどが考えられる。

しかし、これらの施策は、効果が出るまでに時間がかかる。

一方で、厚生年金の支給開始年齢の段階的引き上げが完了すれば、60~64歳の厚生年金受給者は将来的にいなくなる可能性があり、在職老齢年金制度の廃止も検討できる。

しかし、日本では長寿化が進んでいるため、他の先進国よりも支給開始年齢を引き上げる時期が遅れている。

在職老齢年金制度は、複雑で不公平な制度であるため、廃止して年金はカットせずに、高所得者には所得税を多く負担してもらう方が、簡素でわかりやすく、公平な制度となるだろう。

はい。私も、在職老齢年金制度の見直しは必要だと考えています。特に、60歳~64歳の基準額を65歳以上の基準額に合わせたことは、高齢者の就業意欲を促進する上で、大きな一歩になると思います。

在職老齢年金制度の解説と「50万円の壁」

「50万円の壁」って何?

老齢年金の支給停止額

在職老齢年金制度は、働き続ける高齢者にとって重要な制度です。

✅ この記事は、2024年4月から「在職老齢年金制度」における支給停止調整額が48万円から50万円に引き上げられたことについて解説しています。

✅ 具体的には、この制度の仕組み、支給停止調整額の算出方法、そして在職定時改定による年金受給額の増加について詳細に説明しています。

✅ さらに、この記事では、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する際の注意点や、在職老齢年金制度の対象となる期間、対象とならないケースについても詳しく解説しています。

さらに読む ⇒ マネコミ!〜お金のギモンを解決する情報コミュニティ〜出典/画像元: https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/kakei/17720938今回の変更によって、「50万円の壁」はさらに高くなりました。

働き続ける高齢者にとっては、年金受給への影響が大きくなるため、制度の内容をよく理解しておく必要があります。

この記事は、ファイナンシャルプランナーの藤井亜也さんの監修のもと、在職老齢年金制度の「50万円の壁」について解説しています。

2024年4月から支給停止調整額が48万円から50万円に変更となったため、これまで「48万円の壁」と呼ばれていたものが、新たに「50万円の壁」として認識されるようになりました。

記事では、在職老齢年金制度のメリット・デメリット、支給停止額の計算方法について具体的に説明しています。

また、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給した場合に、年金受給額が年々増加していく「在職定時改定」についても解説しています。

さらに、具体的な事例を挙げて、在職老齢年金制度の支給停止が発生する条件や、支給停止額の計算方法をわかりやすく説明しています。

読者は、この記事を通して、在職老齢年金制度の仕組みを理解し、将来の年金受給に備えるための知識を得ることができます。

ええ、この制度は、高齢者が働き続ける際に、年金受給額に影響を与える重要な制度です。今回の変更によって、注意すべき点は増えましたね。

在職老齢年金制度の仕組みと現状

65歳以上で働くと年金が減るってホント?

ホント。在職老齢年金制度があるよ

在職老齢年金制度は、高齢者にとって、収入を得ながらも年金を受給できる制度です。

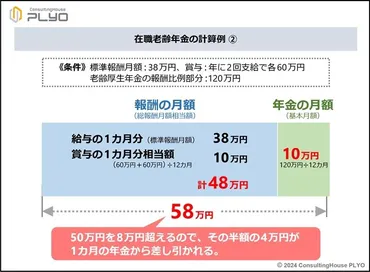

✅ 2024年度の在職老齢年金制度では、報酬と年金の月額合計が50万円を超えると、年金の支払い額が減額されます。

✅ 減額される金額は、50万円を超過した額の半額となります。

✅ 具体例として、報酬月額48万円、年金月額10万円の場合、合計58万円となり、8万円超過するため、年金は月々4万円減額されます。

さらに読む ⇒HRプロ - 日本最大級の人事ポータル出典/画像元: https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=3885在職老齢年金制度は、働き続ける高齢者にとって重要な制度ですが、制度の複雑さや理解の難しさから、誤った認識や不安を抱えている人もいるかもしれません。

65歳以降も働き続ける人が増える中、在職老齢年金制度は、一定の収入を得ている高齢者が老齢厚生年金を受け取る際に、年金額の一部または全部が支給停止となる仕組みです。

制度の目的は、年金受給者が働き続けられるよう支援することと、現役世代とのバランスを保つことです。

在職老齢年金は、厚生年金に加入しながら働く人や厚生年金の加入事務所で70歳以降も働く人を対象とし、個人事業主やフリーランスは対象外です。

支給停止となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は全額受給できます。

年金額の計算は、基本月額と総報酬月額相当額(標準報酬月額と標準賞与額の合計を12で割った額)の合計が支給停止調整額(令和6年度は50万円)を超えているか否かで判断されます。

超過分に応じて老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になります。

支給停止期間は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えている期間です。

支給停止額の変更時期は、総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月となります。

老齢年金は雑所得として課税対象となり、一定額以上を受給した場合は源泉徴収されます。

ただし、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、「確定申告不要制度」により確定申告は不要です。

ただし、医療費控除の適用などにより所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。

65歳以上の高齢者が一定以上の収入を得ると年金が減額される「在職老齢年金制度」のあり方が問われている。

厚生労働省は、同制度の「壁」を見直す検討に入っている。

現在、賃金と年金の合計額が月50万円を超えた場合、超えた額の半分が減額される。

厚労省は、この基準額を62万円または71万円に引き上げる案、または制度自体を廃止する案などを検討している。

年金の満額を受給できる高齢者が増えれば、労働参加も促されるという。

政府は、年金財源を確保した上で、産業界の人手不足にも配慮した制度改革を実現する必要がある。

さらに、政府は5年に1度の年金制度改革を年内にまとめる予定。

将来の給付水準を維持するためには、厚生年金の加入者を拡大することが必要であり、短時間労働者の「働き控え」を誘発する「年収の壁」も在職老齢年金制度とともに見直し、人手不足の緩和に向けた歩みを進めていく必要がある。

この制度、正直、ややこしいですよねぇ。でも、高齢者が働き続けられるように、制度の目的を理解して、正しく活用することが大切やと思います。

今回の記事では、在職老齢年金制度の変更点と、高齢者が働き続ける際の年金受給について解説しました。

💡 2024年4月からの変更点として、支給停止調整額が48万円から50万円に引き上げられました。

💡 制度の変更により、働き続ける高齢者の年金受給への影響が大きくなる可能性があります。

💡 働き続ける高齢者は、制度の内容をよく理解し、年金受給に備えることが重要です。