令和6年度予算案:社会保障費は増えるのか?社会保障費の現状と今後の展望とは!?

💡 令和6年度予算案では、社会保障費が前年度比で増加する見込みです。

💡 特に、少子化対策として児童手当の拡充が予定されています。

💡 医療費や介護費など、社会保障費全体の見直しも検討されています。

それでは、令和6年度の予算案について詳しく見ていきましょう。

令和6年度予算案:社会保障費の現状と今後の展望

この、児童手当の拡充は、少子化対策として非常に重要な政策ですね。

✅ 政府は2024年度中に児童手当を拡充し、高校生まで支給対象を拡大する方針です。所得制限も撤廃され、第3子以降は高校卒業まで月3万円が支給されます。

✅ 支給開始時期は2024年10月で、最初の2カ月分は12月に支給される予定です。政府は当初、2025年2月から支給開始を予定していましたが、「遅い」との批判を受け前倒ししました。

✅ 第3子以降の手当額が3万円と高く設定されているのは、少子化対策として3人目以降の出産を促すためです。しかし、3万円では不十分との声も多く、長子が19歳に達すると「第1子」から外れてしまうなど、運用上の課題も指摘されています。

さらに読む ⇒東京すくすく | 子育て世代がつながる ― 東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/birth/70795/しかし、高校卒業までとなると、長期にわたる支給となり、財源確保が課題となるでしょう。

令和6年度の社会保障関係費は前年度比+8500億円程度の37.7兆円となり、実質的な伸びは高齢化による増加分におさえる方針です。

診療報酬改定では、現場の賃上げを目的としたベア2.5%を実現するため、改定率を+0.89%程度に設定します。

薬価改定では、イノベーションの評価や後発医薬品等の安定供給確保を図りつつ、市場実勢価格を反映して▲1.00%とする予定です。

介護報酬改定では、介護職員の処遇改善のため+0.98%、その他改定率+0.61%を措置します。

障害福祉サービス等報酬改定では、人材確保のため介護職員並みの処遇改善を行うとともに、サービスの質向上を図るため+1.12%とする予定です。

こども・子育て政策では、予算規模3.6兆円の「こども未来戦略」に基づき、児童手当の抜本的拡充(所得制限撤廃、高校生年代までの支給期間延長など)など、加速化プランの3割強を令和6年度予算で実現する予定です。

そうですね、高齢化社会の進展に伴い、社会保障費は今後も増加していくでしょう。財源確保の観点から、社会全体で議論していく必要があると思います。

コロナ禍における医療費の現状と課題:透明性と効率性の重要性

コロナ禍における医療費の現状、大変興味深いですね。

公開日:2021/12/16

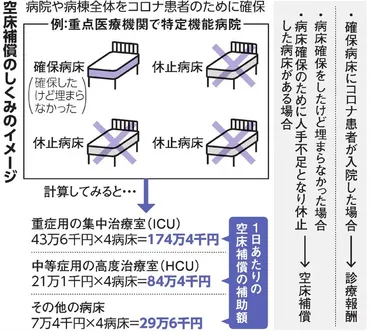

✅ 2020年度に政府が医療機関に支払った「空床補償」は1兆1424億円にのぼり、多くの医療機関が経営を黒字化しました。

✅ 空床補償はコロナ患者を受け入れるための病床確保や、感染対策のために空けられた病床に対して支払われる補助金で、医療機関の経営支援を目的としています。

✅ しかし、一部では患者を受け入れずに空床補償を申請した「幽霊病床」の存在や、費用対効果の検証が必要であるといった指摘も出ています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASPDJ5W1DPCLULBJ019.html空床補償の制度については、透明性と効率性を高めることが重要ですね。

新型コロナウイルス対応として医療提供体制強化に16兆円程度が投じられ、そのうち医療機関への支援は8兆円程度ですが、国公立病院の黒字化や現預金の積み増しが見られる現状は、ワイズスペンディングとは言えないと指摘されました。

医療機関の支援については、コロナ前の診療報酬水準での減収補塡を提案しましたが、実現しておらず、診療報酬の評価を全国一律とすることの必要性も論点として挙げられました。

効果的な財政支援のためにも医療法人の経営情報を「見える化」し、全国ベースの電子開示システムを早急に整備する必要性が強調されました。

病床確保料を受け取りながら患者を受け入れなかった病床に関する調査結果を公表するべきとの主張も提起されました。

ほんまや、医療機関の経営情報を「見える化」して、国民への説明責任を果たす必要があると思います。

コロナ禍における経済対策:雇用・生活支援と財政負担

コロナ禍における経済対策、雇用・生活支援の現状について詳しく伺いたいと思います。

公開日:2021/03/10

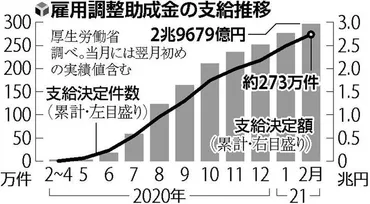

✅ コロナ禍で雇用調整助成金の支給額が急増し、財源不足が深刻化している。当初の想定を大幅に上回る支給額は、政府が特例で財源を穴埋めする状態になっている。

✅ 雇用調整助成金は、景気悪化による失業者の増加を抑制するために、政府が企業に休業手当の一部を補助する制度である。財源は企業が支払う雇用保険料だが、コロナ禍で支給額が急増し、積立金が不足している。

✅ 雇用調整助成金の財源不足は、政府の財政負担増加や雇用保険料率引き上げなどの問題を引き起こす可能性があり、早急に財源確保の方策を検討する必要がある。経済活動が正常化すれば企業収益が改善する可能性もあるため、財源負担のあり方を検討していく必要がある。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210310-OYT1T50019/雇用調整助成金の財源不足は、深刻な問題ですね。

ワクチンの確保については、累計2.4兆円を投じて8億8200万回分のワクチンを確保しており、接種費用は1回当たり最大7620円、加重平均で3700円ほどが医療機関に支払われています。

雇用・生活支援には6兆円以上の国費が投じられ、雇用調整助成金など様々な特例措置が講じられました。

雇用調整助成金の日額上限は引き下げられたものの、助成率は維持されたままです。

一般会計からの繰入れにより、令和2、3年度累計で約1.8兆円の一般会計負担が発生しています。

うーん、雇用調整助成金は、確かに必要だけど、財源が不足しているのは大変な問題ですよね。

生活保護基準見直し:物価高騰と低所得層への影響

生活保護基準の見直し、難しい問題ですね。

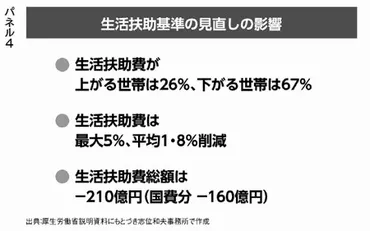

✅ 志位委員長は、安倍政権が生活扶助基準引き下げを決めたことについて、国民の不安と批判が広がっていることを指摘し、生活保護のあり方はすべての国民の権利にかかわる重大な問題であると訴えました。

✅ 志位委員長は、相対的貧困率が低下したとしても、貧困ラインが下がっているため貧困の実態が改善したとは言えないと主張しました。

✅ 志位委員長は、安倍総理に対し、貧困ラインの推移を示し、相対的貧困率が低下したとしても、貧困ラインが下がっているため、貧困の実態が改善したとはいえないのではないかと質問しました。

さらに読む ⇒日本共産党出典/画像元: https://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2018-02-07/2018020707_01_0.html物価高騰が進む中で、生活保護基準の引き下げは、生活困窮者をさらに困らせることになります。

厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会では、生活保護基準の見直しに向けて、第1・十分位層の消費水準との比較検証が行われました。

この検証では、高齢世帯において、生活保護基準が消費水準を上回っていることから、生活保護費の減額が懸念されました。

しかし、物価高騰を考慮し、2023年度は臨時・特例措置として、世帯人員一人あたり月額1000円の加算や基準額据え置きが決定され、減額は回避されました。

しかし、第1・十分位層との比較検証手法には問題があり、生活保護の捕捉率の低さを考慮すると、基準引き下げにつながる可能性も懸念されます。

新たな検証手法開発の必要性や、級地再編における基準設定の慎重な検証の必要性も指摘されています。

また、物価上昇率を考慮すると、現状の加算では不十分であり、生活保護基準の更なる改定が求められます。

日本弁護士連合会は、新たな検証手法開発、級地統合における慎重な検証、物価上昇率を考慮した生活保護基準の改定を求めています。

生活保護基準の見直しには、慎重な議論が必要ですね。物価高騰や生活困窮者の増加などの現状を踏まえて、適切な基準を見直す必要があります。

日本の生活保護制度:現状と課題、そして将来への提言

日本の生活保護制度、現状と課題について詳しくお話しください。

✅ この記事は、AIによるコンテンツ作成の現状と課題、そして将来的な展望について論じています。

✅ 具体的には、AIが生成するコンテンツの質や倫理的な問題点、著作権や偽情報といった課題、そしてAIが人間の創造性をどのように支援していくかといった展望について言及しています。

✅ また、記事は、AIがコンテンツ作成において人間の役割をどのように変えていくのか、そして人間とAIがどのように協力していくのかという重要な問いを投げかけています。

さらに読む ⇒ホーム|厚生労働省出典/画像元: https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0420-7c.html生活保護受給者の増加は、社会全体の課題ですね。

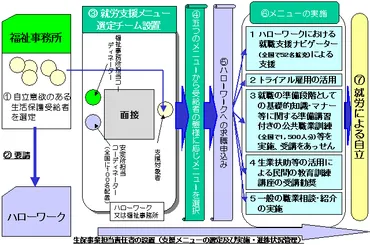

このレポートは、戦後高度経済成長を経て、現在では終戦直後を上回る生活困窮者が生じている日本の現状を、生活保護制度という側面から分析したものです。

特に、生活保護受給者の増加と、それに伴う生活保護クライシスへの対応について考察しています。

レポートでは、生活保護受給者・世帯の現状と課題、生活保護給付費・財源の現状と課題、そして生活保護クライシスへの対応策が詳しく解説されています。

さらに、社会保障制度における「生活保護」に対する認識の低さ、そして高収入芸能人の母親による生活保護費不正受給問題など、社会における「生活保護」に対する誤解や偏見についても言及しています。

具体的な内容としては、- 戦後からの生活保護受給者数の推移と、近年における急増の理由- 増加の原因となる経済格差の拡大、特に若年層の失業、非正規雇用の増加、世代間経済格差、貧困の世代間連鎖といった問題- 生活保護制度の見直しが必要な理由として、捕捉率の低さ、将来的な生活保護予備軍の増加の可能性- 生活保護制度の現状と課題、生活保護受給者が増大する社会的背景- 生活保護クライシスへの対応策などが挙げられています。

レポートは、社会保障制度における「生活保護」の現状、課題、そして将来的な展望について、詳細なデータに基づいて分析しており、日本の社会問題に対する重要な示唆を与えています。

いや~、日本の生活保護制度、なかなか複雑やなぁ。もっと分かりやすく説明せんと、国民の理解を得るのは難しいと思うわ。

以上、令和6年度予算案に関する社会保障費について解説しました。

💡 令和6年度予算案では、社会保障費が大幅に増加する見込みです。

💡 少子化対策、医療費、介護費など、様々な分野で財政支出が拡大しています。

💡 社会保障制度の将来的なあり方について、国民全体で議論していく必要があるでしょう。