地図記号って、いつからあるの?社会の変化と地図記号の関係発電所の記号の由来とは!?

💡 地図記号は社会の変化を反映している

💡 地図記号は時代によって増減している

💡 発電所の地図記号は、明治時代から存在する

それでは、最初の章に進みましょう。

地形図と地名

地形図や地名って、身近なようで、意外と奥が深いですね。

✅ 地理院地図は、日本の国土の様子を地形図、写真、標高、地形分類、災害情報など、豊富な情報を発信しているウェブ地図です。

✅ 主要な道路や鉄道は供用開始日に反映され、年代別写真や標高確認、3D表示、スマホ待受画面へのアイコン登録など、様々な機能が搭載されています。

✅ 多数のレイヤが収録されており、ユーザーは必要に応じた情報を閲覧できます。

さらに読む ⇒四国遍路 世界遺産登録推進協議会出典/画像元: https://88sekaiisan.org/map/なるほど、地図記号は社会の変化を反映しているんですね。

地形図は、国土地理院が発行しているもので、土地の起伏、標高、土地利用などが記載されています。

書店で購入することができ、土地の形状や特徴を把握するのに役立ちます。

地名には、住民票の住所以外に、小字と呼ばれる範囲の小さい区域を呼ぶローカルな地名があります。

地域活動を行う場合、住所よりも細かい地域単位である小地名が使用されることがあります。

近世以降、地域を組織として管理する必要が生じたことから、いくつかの小地名を統合した大きい地名が作られ、地名の整理統合が行われました。

私も、地形図や地名には、歴史や文化が詰まっていると感じております。

地籍と住所

地籍と住所の違い、なかなか難しいですね。

公開日:2023/08/08

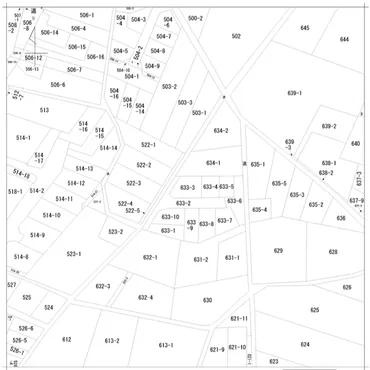

✅ 公図とは、法務局に備え付けられている、土地の位置や形状を確定するための法的な地図です。旧公図は明治時代に作られたもので、現在では14条地図と公図の2種類があります。

✅ 14条地図は国が実施する地籍調査に基づいて作成された高精度な地図で、従来の公図よりも正確です。一方、公図は旧公図を基に再製されたもので、測量精度が低い場合があります。

✅ 公図は、法務局へ行く、インターネットで取得する、郵送で取り寄せる、の3つの方法で取得できます。公図には、土地の地番、土地の大まかな形状や大きさ、隣接地との位置関係などが記載されており、不動産の調査に役立ちます。

さらに読む ⇒簡単で素早い査定と高値での不動産売却・買取を実現。地元で不動産売却に強い会社をランキング形式で比較|不動産売却・買取専門のイクラ不動産トップ出典/画像元: https://iqrafudosan.com/channel/cadastral-mapなるほど、地籍と住所は必ずしも一致しないんですね。

地籍は、土地の番号であり、土地の地番、所有者、地目、面積などを記述し整理したものです。

土地は、所有者や地目の区別に応じて複雑に区分されており、市区町村役場や法務局で、地籍を整理した図(公図)を見ることができます。

住所は建物の番号であり、通常は建物の土地の地番と同一です。

しかし、複数の地番の土地の上に1つの建物があったり、複数の世帯が1つの建物・土地上に居住することもあるため、住所と地籍は必ずしも一致しません。

いや~、ほんまに、土地って複雑やなぁ。

住居表示制度

住居表示制度は、分かりやすくていいですね。

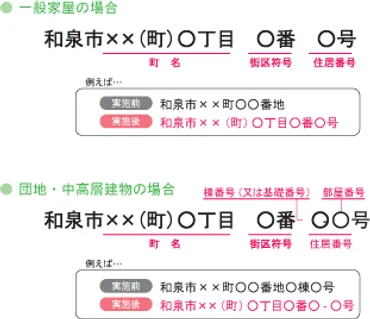

✅ 住居表示制度は、従来の分かりにくい地番による住所表示の問題点を解消するために導入された制度です。

✅ 住居表示では、街区という区画を定め、街区符号と基礎番号を用いて分かりやすく住所が表示されます。

✅ 住居表示の実施により、訪問者や緊急車両の目的地へのアクセスが容易になり、郵便等の誤配・遅配も減少するなど、様々な利便性向上につながります。

さらに読む ⇒住居表示制度について/和泉市出典/画像元: https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/dezainbu/tosiseisaku/gyoumu/jyukyohyouji_index/ts_zyuhyiuzi.html住居表示制度は、生活の利便性向上に役立っているんですね。

近年では、市街地などで住所を従来の地名・地番による方法から、丁目番号形式に整理する住居表示制度が行われています。

住居表示は建物番号の整理であり、土地番号(地番)の変更を伴いません。

住居表示が行われた地域では、住所(住居表示)と地籍上の地番は通常一致しません。

住居表示って、大人になって初めて知ったんですけど、すごく便利ですよね!

地図記号と社会の変化

発電所の記号って、いつからあるんでしょうか?。

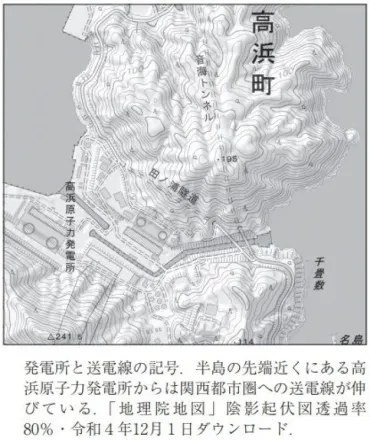

✅ 地図記号は社会の変化に応じて増減しており、発電所の記号が「明治33年図式」で初めて登場したことは、電気の歴史を反映しています。

✅ 発電所の記号の由来は、水力発電に使われるフランシス水車を横から見た図形を参考に、羽根車を歯車、案内羽根をカギ形で表したものと考えられています。

✅ 明治時代に始まった長距離送電に伴い、「送電線」の記号が新たに制定され、現在でも「電線(特別高圧)」として使用されています。

さらに読む ⇒BIGLOBEニュース出典/画像元: https://news.biglobe.ne.jp/trend/1202/fjk_241202_8198081734.html発電所の記号は、水力発電に使われるフランシス水車をモチーフにしているんですね。

地図記号は、社会の変化に合わせて増減しており、発電所の記号は明治33年図式で初めて登場しました。

これは、明治24年に日本で初めて営業運転を開始した蹴上発電所が、新しい技術である「発電所」を地図に反映させる必要性があったためと考えられます。

発電所の記号は当初、工場の記号に似ており、歯車をモチーフにしていると考えられます。

その後、現在の記号に進化するまで、左右の「手」のような部分の縦線が長くなっています。

ええ、発電所の記号は、明治時代からあったんですね。知らなかったです。

電子基準点の座標値

電子基準点の座標値って、どんなものなんですか?。

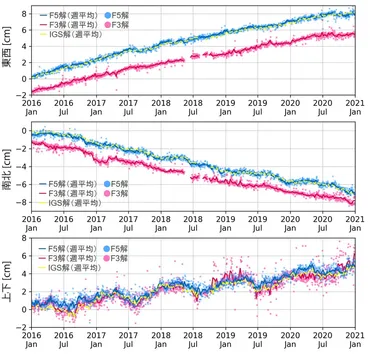

✅ 「電子基準点日々の座標値(F5解・R5解)」は、国土地理院が公開する電子基準点の座標値で、F5解は最終暦を用いて計算された座標値、R5解は速報暦を用いて計算された座標値です。

✅ F5解・R5解は、F3解・R3解と比較して、測地基準座標系、解析方法、対流圏遅延の推定手法などが変更され、精度が向上しています。また、近年打上げられたGPS衛星(Block III)の信号を解析できるようになっています。

✅ 速報解であるR5解は、最終解であるF5解と比較して、解析方法や使用するデータに違いがあるため、座標値にばらつきが生じる可能性があります。そのため、利用する際には、国土地理院コンテンツ利用規約に同意し、測量成果とは異なる基準に基づいていることを理解する必要があります。

さらに読む ⇒電子基準点データ提供出典/画像元: https://terras.gsi.go.jp/geo_info/information/information_F5_R5.html電子基準点の座標値は、精度が向上しているんですね。

国土地理院では、電子基準点で受信した測位衛星の信号を解析して、電子基準点の座標値を求め、1996年3月21日以降の「電子基準点日々の座標値(F5解)」及び2021年4月1日以降の「電子基準点日々の座標値(R5解)」を公開しています。

F5解はIGS最終暦を用いて計算される座標解で、毎週月曜日または火曜日に2~3週間前の1週間分が更新されます。

R5解はIGS速報暦を用いて計算される座標解で、毎朝、2~3日前の解析結果が更新されます。

F5解・R5解は、旧版のF3解・R3解と比較して、準拠する測地基準座標系がITRF2014に準拠、解析方法を変更したため系統的に移動する、対流圏遅延の推定手法を変更したことで高さ成分のばらつきが減少、近年打上げられているGPS衛星(BlockIII)の信号を解析できるようになった、などの改良点があります。

速報解と最終解の違いは、主に解析に使用する衛星の軌道情報(暦)と解析固定点座標の安定性です。

R5解は速報暦を用いるため、F5解に比べて座標値のばらつきが大きくなる可能性があります。

利用にあたっては、国土地理院コンテンツ利用規約に同意の上でお願いします。

測量成果とは異なる基準に基づいているので、地図作成や測量のための基準値としては利用できません。

えー、座標値って毎日変わってるんですか?

今日は、地図記号の歴史や、社会の変化について、詳しく知ることができました。

💡 地図記号は社会の変化を反映している

💡 発電所の記号は、明治時代から存在する

💡 電子基準点の座標値は、日々更新されている