iDeCo 拠出上限 撤廃!? 老後資金準備の最新情報iDeCo制度の大幅な拡充とは!?

iDeCoが大幅拡充!非課税枠拡大&上限撤廃で老後資金積み立てが加速!企業年金制度との連携も強化され、より多くの人が活用できるようになりました。あなたの老後資金の準備、今すぐ始めませんか?

💡 iDeCoの拠出限度額が引き上げられ、老後の資金準備がより容易になる

💡 iDeCoと企業型DCの併用に関するルールが変更される

💡 iDeCoの手数料や加入資格など、制度概要がアップデートされる

それでは、iDeCo制度の改正内容について詳しく見ていきましょう。

iDeCoの大幅な拡充 拠出上限撤廃と非課税枠拡大

iDeCoの非課税枠は、令和7年度からどう変わる?

月62000円に拡大

この改正によって、iDeCoの利用者が増えることが期待されますね。

公開日:2024/07/25

✅ 2024年12月からの制度改正により、iDeCoと企業型確定拠出年金(DC)の拠出限度額が変更されます。

✅ iDeCoの拠出限度額は、国民年金の加入区分や企業型DC等の加入状況によって異なり、2024年12月以降は、各区分における限度額が引き上げられます。

✅ 企業型確定拠出年金(DC)の拠出限度額も同様に引き上げられますが、改正に伴い、iDeCoの拠出限度額が引き上げられる一方で、企業型DCの拠出限度額との兼ね合いで、iDeCoの拠出限度額の上限が引き下げられる場合があるため、注意が必要です。

さらに読む ⇒クラウド会計ソフト freee出典/画像元: https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/ideco-amendment-2024/確かに、iDeCoの拠出限度額が引き上げられたことで、老後の資金準備をより積極的に行うことができるようになりました。

令和7年度税制改正大綱において、iDeCoが大幅に拡充されることが示されました。

まず、非課税枠が全体で月7000円拡大し、月55000円から月62000円になります。

これは、公的年金の補完と老後資産形成支援を目的としたものです。

従来、iDeCoには企業年金制度の有無や形態によって拠出限度額が制限されていましたが、今回の改正によって、上限規制が撤廃されました。

企業年金制度の有無に関わらず、iDeCoの拠出限度額が最大月62000円まで拡大されます。

具体的には、企業年金ありの会社員や公務員は、従来の月20000円から最大月62000円まで、企業年金なしの会社員は、従来の月23000円から月62000円まで、自営業者は、従来の月68000円から月75000円まで、それぞれ拠出限度額が拡大されます。

特に、企業年金なしの会社員にとっては、iDeCoの利用枠が倍増以上となる大幅な拡充であり、自助による老後資産形成を促進する大きな意義を持つと言えます。

また、企業年金制度の設計にも好影響を及ぼすことが期待されます。

従来、企業年金制度の利用によってiDeCoの枠が限られるという弊害がありましたが、今回の改正によって、企業年金制度とiDeCoの利用をより柔軟に組み合わせることが可能となります。

ええ、今回の改正は、iDeCoの利用促進を目的としており、老後の生活資金の準備を充実させる大きな一歩と言えるでしょう。

iDeCo制度のおさらい メリットと掛金上限の変更点

iDeCoの掛金上限額はいつから変わる?

2024年12月分から

iDeCo、老後の資金準備には欠かせない制度ですよね。

✅ iDeCoは、個人型の確定拠出年金で、老後の資金を自分で準備するための年金制度です。メリットは、所得税と住民税の節税効果、利息や運用益の非課税、受け取り時の税制優遇の3つです。

✅ iDeCoは、自分で掛金を出し、自分で運用し、老後資金を準備する制度です。20歳以上の公的年金の被保険者ならほとんどの人が加入でき、65歳になるまで掛金をつみたてることができます。

✅ iDeCoは、公的年金に上乗せして老後資金づくりができるので、老後資金が不安な人や、資産運用に興味がある人におすすめです。ただし、60歳になるまで引き出せない点は注意が必要です。

さらに読む ⇒資産運用の 1st STEP出典/画像元: https://media.paypay-sec.co.jp/cat6/idecoiDeCoは、老後資金の準備だけでなく、税制上のメリットも大きいので、積極的に活用していくべきですね。

iDeCoは、個人型確定拠出年金制度で、老後資金準備を目的とした私的年金制度です。

2024年12月より一部掛金上限額が改正されます。

iDeCo制度のおさらいは、個人で掛金を決め、運用を行い、運用益を含めて年金や退職金として受け取れることです。

企業型DCと異なり、会社からの掛金拠出はありません。

iDeCoの主なメリットは、掛金が全額所得控除、運用益が非課税、そして受取時にも税制上の優遇措置があることです。

2024年12月より、企業年金のある会社員と公務員の上限額が月額1.2万円から2万円に引き上げられます。

上限額の変更は、企業年金制度の充実度合いによって異なります。

すべての会社員や公務員が上限額が引き上げられるわけではありません。

2024年12月分(翌2025年1月引落分)から適用されます。

上限額の変更は、企業年金制度の充実度合いによって異なるため、詳細な情報を確認する必要があります。

いや~、iDeCoって、よう考えたらええ制度やなぁ。老後の資金準備もできるし、税金も安く済むし。

iDeCoと企業型DCの併用 拠出限度額の改正と注意点

iDeCoの拠出限度額はいつからどうなるの?

2024年12月から引き上げ

企業型DCとiDeCoの併用は、制度の理解が難しいですね。

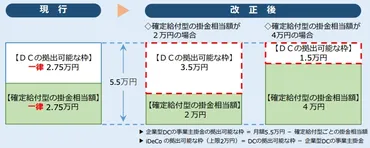

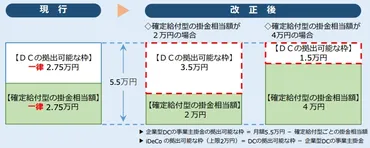

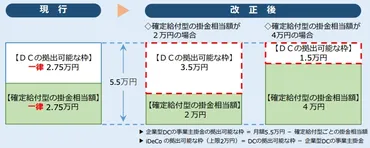

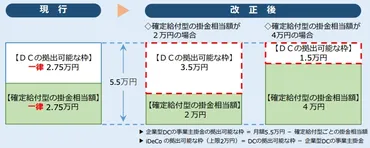

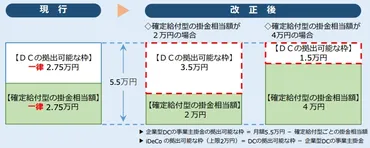

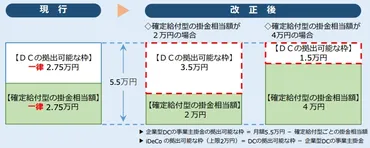

✅ 2024年12月から企業型DCとiDeCoの拠出限度額が見直され、DBの給付水準を個別に評価した上で控除されるようになります。これにより、企業型DCとiDeCoの拠出限度額の公平性が図られます。

✅ 見直しでは、DBの給付水準(掛金水準)を反映した「DB掛金相当額」が算定され、企業型DCの拠出限度額は「月額5.5万円-DB掛金相当額」となります。DB掛金相当額が月額5.5万円を上回る場合は、企業型DCの拠出そのものができなくなります。

✅ 2022年10月以降、企業型DC加入者のiDeCo加入要件が見直され、企業型DCの規約に定めがなくとも、マッチング拠出を利用していない場合はiDeCoに加入できるようになります。iDeCoの拠出限度額は月額2.0万円となり、企業型DCの事業主掛金額とDB掛金相当額の合計が月額5.5万円以下になるよう設定する必要があります。

さらに読む ⇒【Pmas】株式会社IICパートナーズ出典/画像元: https://www.pmas-iicp.jp/media/newstopic/a156企業型DCとiDeCoの併用は、個々の状況によって異なるので、しっかりと確認する必要があると思います。

2024年12月より、iDeCoと企業型確定拠出年金(DC)の拠出限度額が改正されます。

改正前は、企業型DCや確定給付企業年金(DB)などの他制度に加入している場合、iDeCoの拠出限度額は月額27500円でしたが、改正後は月額40000円になります。

この改正により、iDeCoへの拠出限度額が引き上げられ、より多くの資金を老後のために積み立てられるようになります。

改正の詳細や注意点については、厚生労働省のウェブサイトなどで確認するようにしてください。

2024年12月の法改正により、企業年金等に加入している会社員や公務員の一部が「iDeCo」を併用できるようになり、拠出上限額が1万2000円から2万円に引き上げられました。

ただし、企業年金の掛金が大きい場合は、上限の2万円まで拠出できない場合があり、企業年金の掛金額を確認する必要があります。

また、マッチング拠出を利用している場合は、今回の法改正により「iDeCo」併用を検討する必要があるかもしれません。

え、まじっすか? iDeCoと企業型DCって、併用できるんすか? ちょっと難しいですね…

iDeCoの税制優遇と納付方法 詳細な情報と注意点

iDeCoの大きなメリットは?

税制優遇

iDeCoの税制優遇は、非常に魅力的ですね。

✅ iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を積み立て、運用することで税制優遇を受けながら、将来の受取額を増やすことができる制度です。

✅ iDeCoは、すべての現役世代が加入でき、掛金拠出、運用、受取のそれぞれで税制優遇を受けられます。また、運用商品や受取方法を自由に選択でき、転退職しても年金資産を持ち運びできます。

✅ iDeCoは、国民年金基金連合会が主体となり、運営管理機関が加入者への窓口となって運営されています。加入者は、運営管理機関から提示された商品の中から運用商品を選び、運用指図を行い、60歳以降に老齢給付金を受取ることができます。

さらに読む ⇒JIS&TのiDeCo<イデコ>(個人型確定拠出年金)ポータル出典/画像元: https://www.jis-t.kojingata-portal.com/about/m_dc.htmliDeCoの税制優遇は、老後の生活資金の準備を促進する上で非常に重要な要素だと思います。

「iDeCo」には、掛金が全額所得控除になるなど、税制優遇がある一方で、老後に一時金や年金として受け取る際には所得税が発生するという注意点があります。

しかし、退職所得控除や公的年金控除など、控除を受けることができる制度もあります。

今回の法改正により、より多くの人が「iDeCo」を活用しやすくなりました。

企業年金と「iDeCo」の併用や、マッチング拠出との比較検討など、自身の状況に合わせて最適な選択を行うことが重要です。

iDeCoは、個人型確定拠出年金制度の略称で、老後の生活資金の準備のために、自分で積み立てていく年金制度です。

iDeCo掛金は、銀行等の預金口座からの振替により納付します。

毎月のiDeCo掛金は、原則として、納付対象月の翌月の26日(休業日の場合は翌営業日)に口座振替されます。

口座振替によるiDeCo掛金の納付は、月に1回のみです。

iDeCo掛金の納付方法は、「個人払込」と「事業主払込」の2つがあります。

個人払込は、加入者本人名義の口座から国民年金基金連合会に納付します。

事業主払込は、第2号加入者が勤務している事業所を経由して、国民年金基金連合会に納付します。

なるほど、iDeCoは税制優遇も受けられるんですね。これは、魅力的やなぁ。

iDeCoの手数料と加入資格 制度概要と利用上のポイント

iDeCoの掛金はいくらから始められる?

5000円から

iDeCoの手数料は、加入前に確認しておきたいですね。

✅ iDeCo(イデコ)には、加入時・移換時手数料、口座管理手数料、給付事務手数料、還付事務手数料の4種類の手数料が発生します。

✅ それぞれの手数料は、加入時、毎月の掛金、給付時、還付時に発生し、金額は一律または運営管理機関によって異なります。

✅ iDeCoの手数料は運用利回りに影響するため、手数料の他に商品の安全性や運用実績、サポート体制なども考慮して金融機関を選ぶことが重要です。

さらに読む ⇒りそな銀行出典/画像元: https://www.resonabank.co.jp/nenkin/ideco/column/pay-401k-fee.htmliDeCoの手数料は、金融機関によって異なるので、しっかりと比較検討する必要があると思います。

iDeCo掛金は、毎月定額を納付するのが基本的な取扱いとなっています。

毎月の納付額は1000円単位で設定し、最低額が5000円で上限額(拠出限度額)は加入区分によって異なります。

iDeCoには、国民年金基金連合会から手数料が徴収されます。

新規加入者や移換者は、新規加入時または移換時に2829円の事務手数料を負担します。

また、加入者は、iDeCo掛金の納付手数料として、掛金納付の都度105円を負担します。

公的年金の国民年金の保険料が未納となっていて、その月のiDeCo掛金が納付済みだった場合、その月のiDeCo掛金は加入者にお返し(還付)されます。

その際、手数料として1048円を負担します。

iDeCoは、個人型確定拠出年金制度の略称で、老後の生活資金を自分で積み立てることができる制度です。

公的年金制度に加入している方が対象で、月々5000円から自由に掛金を積み立てることができます。

iDeCoの掛金は、所得控除の対象となり、税金が安く抑えられます。

また、運用方法は自分で選択することができ、リスク許容度に合わせて自由に運用できます。

老齢給付金は、60歳から受け取ることができ、一時金、年金、あるいはその組み合わせで受け取ることができます。

iDeCoは、老後の生活資金を安定的に確保したい方におすすめの制度です。

iDeCoって、手数料もかかるんですね。 知らんかったわ。

今回の記事では、iDeCo制度の改正内容について詳しく解説しました。

ぜひ、今回の情報をご活用いただき、老後の生活資金の準備に役立ててください。

💡 iDeCoの拠出限度額が引き上げられ、老後の資金準備がより容易になる

💡 iDeCoと企業型DCの併用に関するルールが変更される

💡 iDeCoの手数料や加入資格など、制度概要がアップデートされる