武田信玄は最強の戦国武将だった?風林火山とは!?

💡 武田信玄の生涯と功績について詳しく解説します。

💡 武田信玄のリーダーシップと人材育成について紹介します。

💡 武田信玄の有名な戦術「風林火山」の奥深さを学びましょう。

それでは、最初の章に移りましょう。

武田信玄:戦国時代の風雲児

それでは、武田信玄の生涯について詳しく見ていきましょう。

公開日:2023/07/24

✅ この記事は、戦国時代の有名な戦いを解説した記事の集まりです。

✅ 具体的には、徳川家康と武田信玄の激戦である「三方ヶ原の戦い」、家康を翻弄した真田昌幸の実像、上杉謙信と武田信玄の激突「第四次川中島の戦い」、織田信長に翻弄された水野信元の悲劇的な生涯、そして戦国最強と言われる武田信玄の軍略などが取り上げられています。

✅ これらの記事は、地図や陣形図、人物紹介などを用いて、当時の戦況や人物像をわかりやすく説明しています。

さらに読む ⇒【戦国BANASHI】日本史・大河ドラマ・日本の観光情報サイト出典/画像元: https://sengokubanashi.net/person/takedashingen-uesugikenshin/信玄は、戦国時代を代表する武将の一人ですね。

武田信玄は、1521年12月1日に生まれ、1573年5月13日に亡くなった戦国時代の武将であり、甲斐の守護大名、戦国大名です。

甲斐源氏の嫡流にあたる甲斐武田家第19代当主として、先代の信虎期に武田氏は守護大名から戦国大名化して国内統一を達成し、信玄はその体制を継承して隣国・信濃に侵攻しました。

信濃では、越後国の上杉謙信(長尾景虎)との川中島の戦いで抗争を続けながらも、信濃をほぼ領国化しました。

最終的には、甲斐本国に加え信濃、駿河、西上野、遠江、三河、美濃、飛騨などの一部を領有しました。

信玄って、ホンマに強かったんやなぁ。

人材こそが組織の力:武田信玄のリーダーシップ

続いて、武田信玄のリーダーシップについて見ていきましょう。

公開日:2018/04/09

✅ 武田信玄は、多様な家臣団をまとめるために、合議制による意思決定を採用し、全員が意見を述べられる環境を作っていました。

✅ 信玄は、家臣の意見を尊重し、反対意見も積極的に聞き入れ、失敗した場合でも責めることなく、次も発言できる機会を与えていました。

✅ 信玄は、家臣の私生活も尊重し、フレックスタイム制のような仕組みを導入するなど、働きやすい職場づくりにも力を入れていました。

さらに読む ⇒中小企業の底力押し上げブログ出典/画像元: https://aiconsultinginfoblog.wordpress.com/2018/04/09/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84%E3%81%AB%E5%AD%A6%E3%81%B6%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90%EF%BD%A5%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%EF%BC%88%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%89/信玄は、部下との信頼関係を築き、その能力を最大限に引き出すことに長けていたんですね。

武田信玄は、「人を活かす」という考え方を重要視し、部下を信頼し、その能力を最大限に引き出すことを重要視していました。

彼の名言「信頼してこそ、人は尽くしてくれるものだ」は、部下を信頼し、その能力を最大限に引き出すことの必要性を説いています。

また、「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」という名言は、人材こそが組織の強さであることを示しています。

さらに、「我われ、人を使うにあらず。

その業を使うにあり」という言葉は、部下の能力を最大限に引き出し、組織を成功に導くための信玄の考え方であり、現代においてもビジネスリーダーの行動指針となる重要なメッセージです。

信玄の言葉は、すごく心に響きます。

風林火山:武田信玄の戦術

では、武田信玄の戦術「風林火山」について解説していきましょう。

公開日:2023/05/11

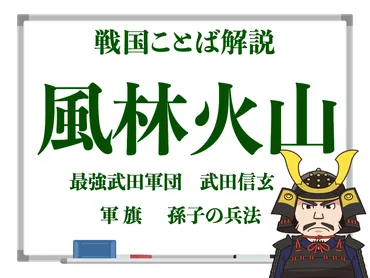

✅ この記事は、戦国時代の言葉「風林火山」について解説しています。

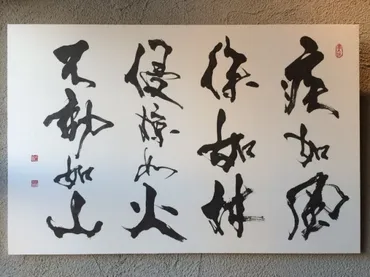

✅ 「風林火山」は武田信玄の軍旗に書かれた文の略で、孫子の兵法から引用された「疾如風 徐如林 侵掠如火 不動如山」を表しています。

✅ 信玄が初めて「風林火山」を使用したわけではなく、南北朝時代の武将である北畠顕家も旗印に用いていたという逸話があることを紹介しています。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1125555「風林火山」は、信玄の戦術を象徴する言葉ですね。

武田信玄は、戦場で勝利を収めるための戦略家としても知られており、その戦術は「風林火山」という言葉に凝縮されています。

「風の如く迅速に、林の如く静かに、火の如く激しく、山の如く不動」というこの言葉は、武田軍の機動性と堅実性を表しており、彼の戦術の核をなしています。

信玄は、機動力と堅実さを兼ね備えた戦いを重視し、「疾きこと風の如く、除かなること林の如く、侵略すること火の如く、動かざること山の如し」という名言でその重要性を説いています。

「風林火山」は、戦国時代の武将たちにとって、重要な教訓だったと思います。

困難に立ち向かう姿勢:武田信玄の人生観

では、武田信玄の人生観について掘り下げていきましょう。

✅ 「為せば成る 為さねば成らぬ成る業を 成らぬと捨てる 人のはかなさ」は、武田信玄(武田晴信)の名言であり、努力すれば必ず成功する、行動を起こさなければ何も得られないという強い意志を表しています。

✅ この言葉は、江戸時代後期の米沢藩主 上杉鷹山が家臣に教訓として詠んだ「なせばなる なさねばならぬ 何事も ならぬは人の なさぬなりけり」に影響を与え、その思想を受け継いでいると考えられています。

✅ これらの言葉は、困難な状況であっても、行動を起こすことの重要性を説いており、現代でも多くの人に勇気を与える格言として受け継がれています。

さらに読む ⇒歴史を楽しむ!出典/画像元: https://detailhistory.info/kotoba-nasebanaru.html信玄は、困難に立ち向かう強い意志を持っていたんですね。

武田信玄は、困難な状況でも諦めずに努力することの重要性を説いています。

彼の名言「為せば成る為さねば成らぬ成る業を成らぬと捨つる人の儚さ」は、やる前から諦めてしまう人間の弱さを戒めるものです。

また、「したいことをするな、嫌なことを先にせよ」という名言は、重要なことから目をそらさずに取り組むことの大切さを示しています。

さらに、「負けまじき軍に負け、亡ぶまじき家が亡ぶるのを、人はみな天命という。

それがしに於いては天命と思わず、みな仕様の悪しきが故と思うなり」という名言は、失敗を天命ではなく、自分の力量不足と捉え、常に改善を意識する彼の姿勢を表しています。

ホンマに、信玄はすごい人やなぁ。

成功への道標:武田信玄の教訓

最後に、武田信玄の教訓について見ていきましょう。

✅ 武田信玄と村上義清の最初の激突である「上田原の戦い」は、信玄が信濃国制圧を進める中で、北信濃の最大勢力である村上氏との対決として避けられないものとなりました。

✅ 戦いは武田方の優勢で始まり、板垣信方が先陣を切って村上方の守りを破りますが、信玄の油断か板垣信方の油断か、村上勢の反撃に遭い、板垣信方は討ち死にし、武田方は敗北しました。

✅ この敗戦は、信玄の驕りによるものとされてきましたが、板垣信方の先陣の采配が敗因だった可能性も指摘されています。村上勢の士気が高く、義清が隙を誘う戦略を練っていた可能性も考えられます。

さらに読む ⇒探究心をくすぐる本格派の歴史ウェブマガジン | 戦国ヒストリー出典/画像元: https://sengoku-his.com/770信玄は、成功への道を歩む上で重要な教訓を残していますね。

「もう一押しこそ慎重になれ」という言葉は、上田原の戦いで敗北を経験した信玄が、自らに言い聞かせた言葉とされています。

信玄は「物事が成就しそうになるときこそ、気を緩めずに慎重になるべきである」と教え、成功への道のりを歩む上で重要な教訓を与えてくれます。

また、信玄は努力の大切さも説いています。

「一生懸命だと知恵が出る。

中途半端だと愚痴が出る。

いい加減だと言い訳ばかり出る」という言葉は、真剣に取り組むことによって知恵が生まれ、目標達成に近づくことを示しています。

一方で、中途半端な取り組みは愚痴や言い訳を生み出し、目標から遠ざけてしまうとも。

信玄の言葉は、戦国時代という激動の時代を生き抜き、多くの功績を残した彼の経験と智慧が詰まっていると言えるでしょう。

現代社会においても、彼の言葉は私たちの人生に貴重な教訓を与えてくれ、努力や成功への道を照らしてくれる光となるはずです。

信玄の言葉は、すごく励みになります。

武田信玄は、戦国時代の風雲児として、私たちに多くの教訓を残しました。

💡 武田信玄は、卓越した戦略家であり、カリスマ的なリーダーでした。

💡 武田信玄は、部下を信頼し、その能力を最大限に引き出すリーダーシップを確立しました。

💡 武田信玄は、「風林火山」という言葉に象徴されるように、機動力と堅実さを兼ね備えた戦術を駆使しました。