中国経済は回復するのか?2023年の経済状況とは!?

ゼロコロナ終了後の中国経済は回復傾向も、成長鈍化の懸念!不動産問題や世界経済の悪化が影を落とす。2024年は停滞が続き、成長重視への回帰も。今後の課題は政策決定と実行のスピード。国民の将来不安解消へ、成長と質のバランスが重要!

💡 2023年の中国経済は、ゼロコロナ政策の終了後、消費を中心とした景気回復が見られました。

💡 しかし、年央からは成長が鈍化し、構造的な課題や世界経済の悪化が重なり、成長の減速が懸念される状況です。

💡 今後の経済動向は、不動産問題の改善と世界経済の回復が鍵となると考えられています。

それでは、第一章を始めたいと思います。

2023年中国経済:回復と課題

2023年中国経済、回復は?

消費主導で回復、成長鈍化

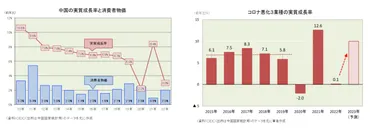

2022年の中国経済は、政府目標を下回ったものの、インフレは安定していたんですね。

✅ 2022年の中国経済は、実質GDP成長率が3.0%と政府目標を下回ったものの、インフレは安定し、消費は必需品以外で大きな変動が見られました。

✅ 2023年の注目点は、成長率目標、ゼロコロナ後の消費回復力、不動産関連の成長回復力、IT企業の発展牽引力の4点です。

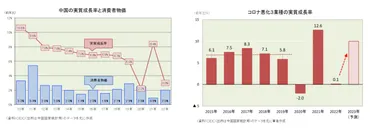

✅ 産業別では、COVID-19の影響が大きかった産業、小さかった産業、別の要因で成長が鈍化した産業の3つに分けられ、特にコロナ悪化3業種は今後急回復する可能性があります。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73735?site=nli2023年の中国経済は、ゼロコロナ政策の終了による反動的な回復が見られたものの、構造的な課題や世界経済の悪化が重なり、成長の減速が懸念される状況ですね。

2023年の中国経済は、ゼロコロナ政策の終了後、消費を中心とした景気回復が見られました。

特に、第1、2四半期は回復が顕著でしたが、年央からは成長が鈍化し始めました。

GDP成長率は通年で5.2%と政府目標を達成しましたが、第3、4四半期は鈍化傾向が見られ、消費の寄与度が縮小し、投資も息切れ気味であることが懸念されます。

業種別では、情報通信・情報技術サービスや宿泊・飲食などの対面サービス業が好調でした。

一方、不動産開発は2桁近い減少が続いており、構造的な課題として深刻化しています。

工業生産は堅調に推移していますが、固定資産投資は鈍化し、特に民営企業の投資が減少しています。

小売売上高は増加していますが、貿易は輸出入ともに減少しており、世界経済の鈍化が影響しています。

2023年の中国経済は、ゼロコロナ政策の終了による反動的な回復が見られたものの、構造的な課題や世界経済の悪化が重なり、成長の減速が懸念される状況です。

今後の経済動向は、不動産問題の改善と世界経済の回復が鍵となるでしょう。

そうですね、ゼロコロナ政策の終了による反動的な回復はありましたが、不動産問題や世界経済の不確実性など、課題は依然として山積しています。

成長の停滞と課題

中国経済は成長重視に回帰?

潜在成長率低下が要因

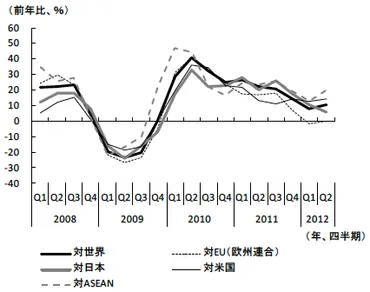

2012年第2四半期の実質GDP成長率は7.6%と、リーマン・ショック以降の平均値である9.2%を下回ったとのことですが、これはなぜですか?。

✅ 2012年第2四半期の実質GDP成長率は7.6%となり、リーマン・ショック以降の平均値である9.2%を下回り、不動産投資の鈍化や世界経済の減速による輸出の伸び鈍化などが要因として挙げられる。

✅ インフレ率は昨年7月の6.5%から今年の6月には2.2%まで低下しており、景気は「低成長・低インフレ」の「後退期」に入ったと考えられる。

✅ 景気減速とインフレ沈静化を受けて、中国政府は金融政策と財政政策共に緩和基調に転換させており、成長率は第2四半期を底に年後半にかけて上向く見込みであるが、第3四半期には基準値の9.2%には届かず、「低成長・低インフレ」の「後退期」にとどまり、「高成長・低インフレ」の「回復期」にはまだ入らない可能性がある。

さらに読む ⇒RIETI - 独立行政法人経済産業研究所出典/画像元: https://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/ssqs/120730ssqs.html2024年7~9月期の中国経済は、前期比での成長率が2四半期連続で4%を割り込み、予想外の停滞を見せているんですね。

これは、地方財政の財源不足による財政支出の減少が原因とされているのでしょうか?。

2024年7~9月期の中国経済は、前期比での成長率が2四半期連続で4%を割り込み、予想外の停滞を見せています。

2017年以降、中国政府は経済成長よりも経済の質の向上を重視してきましたが、この停滞は、国民の将来不安の高まりと、潜在成長率の低下を背景に、成長重視への回帰を迫る状況となっています。

7~9月期の停滞は、5月後半以降の地方財政の財源不足による財政支出の減少が原因とされます。

政府は7月以降の景気下支え策を指示していましたが、8月の主要経済指標は軒並み低下しており、効果は限定的でした。

ええ、2012年第2四半期の実質GDP成長率は、不動産投資の鈍化や世界経済の減速による輸出の伸び鈍化などが要因で、リーマン・ショック以降の平均値を下回りました。2024年7~9月期の停滞は、5月後半以降の地方財政の財源不足による財政支出の減少が原因とされています。

今後の課題と展望

中国経済の課題は何?

政策決定と実行力

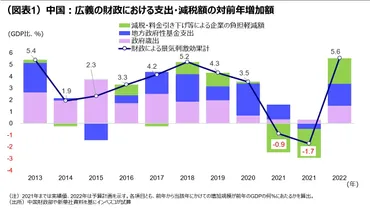

2022年に中国はGDP比で5.6%の積極的な財政政策を実施することを決定したとのことですが、これはどのような効果が見込まれるのでしょうか?。

✅ 中国は2022年にGDP比で5.6%の積極的な財政政策を実施することを決定しました。これは2018年以来の大規模な財政パッケージであり、中央・地方政府の本予算からの支出増加、税還付・減税、地方政府性基金による支出増加の3つの経路で景気へのプラス効果が見込まれます。

✅ 地方政府によるインフラ投資については、土地使用権の売却収入が予算を下回る可能性があり、計画を下回るリスクが存在します。

✅ 積極財政政策の景気浮揚効果は4-6月期以降に顕在化すると見込まれ、中国経済の底打ちが確認できるのは4月以降になると予想されます。

さらに読む ⇒Country Splash出典/画像元: https://www.invesco.com/jp/ja/insights/global-view/global-view-2022-mar-10.html今後の中国経済は、党中央による政策決定のスピードと、地方政府の実行能力が課題となっていますね。

迅速な政策決定と実行が、経済の停滞を打破し、国民の将来不安を解消するために不可欠ですね。

今後の中国経済は、党中央による政策決定のスピードと、地方政府の実行能力が課題となっています。

迅速な政策決定と実行が、経済の停滞を打破し、国民の将来不安を解消するために不可欠です。

そうですね、積極的な財政政策は、中央・地方政府の本予算からの支出増加、税還付・減税、地方政府性基金による支出増加の3つの経路で景気へのプラス効果が見込まれます。しかし、地方政府によるインフラ投資については、計画を下回るリスクが存在します。今後の中国経済は、党中央による政策決定のスピードと、地方政府の実行能力が課題となっています。迅速な政策決定と実行が、経済の停滞を打破し、国民の将来不安を解消するために不可欠です。

バランスのとれた経済政策の必要性

国民の不安解消には何が必要?

成長と質向上バランス

日本は「失われた30年」と呼ばれる状況にあり、デフレマインドが蔓延し、将来に対する悲観的な見方が広がっているとのことですが、これはなぜですか?。

公開日:2023/07/11

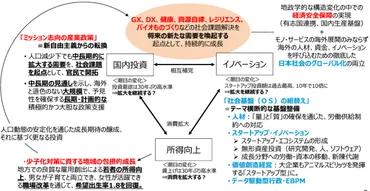

✅ 日本は「失われた30年」と呼ばれる状況にあり、デフレマインドが蔓延し、将来に対する悲観的な見方が広がっています。これは、人口減少が加速し、企業がコストカットと海外投資に注力する一方で、国内投資や賃金上昇が停滞している状況が原因です。

✅ 経済産業省は、このような状況を打破するために、世界的な社会課題解決を起点とする「ミッション志向」の産業政策を推進しています。これは、将来への期待を生み出し、新たな需要喚起と供給側の高付加価値分野への投資を促すことで、持続的な成長を実現することを目指しています。

✅ 同省は、構造転換の必要性を強調し、人手不足解消、賃金上昇、企業の付加価値向上、スタートアップや中小企業の育成、成長産業をリードする人材育成などに取り組むことで、「社会基盤(OS)の組替え」を推進していく考えを示しています。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/8656108/body/国民の将来不安を和らげるには、成長拡大と経済の質向上という2つの目標をバランス良く達成する政策運営が求められますね。

そのためには、構造改革を推進し、イノベーションを促進することで、長期的な成長基盤を強化する必要があると思います。

国民の将来不安を和らげるには、成長拡大と経済の質向上という2つの目標をバランス良く達成する政策運営が求められます。

そのためには、構造改革を推進し、イノベーションを促進することで、長期的な成長基盤を強化する必要があります。

同時に、社会福祉の充実や環境保護など、国民の生活の質向上に貢献する政策にも力を入れる必要があります。

ええ、日本は人口減少が加速し、企業がコストカットと海外投資に注力する一方で、国内投資や賃金上昇が停滞している状況が原因です。国民の将来不安を和らげるには、成長拡大と経済の質向上という2つの目標をバランス良く達成する政策運営が求められます。そのためには、構造改革を推進し、イノベーションを促進することで、長期的な成長基盤を強化する必要があります。

本日は中国経済に関する内容をご紹介しました。

💡 2023年の中国経済は、ゼロコロナ政策の終了による反動的な回復が見られたものの、構造的な課題や世界経済の悪化が重なり、成長の減速が懸念される状況です。

💡 今後の経済動向は、不動産問題の改善と世界経済の回復が鍵となると考えられています。

💡 中国政府は、積極的な財政政策を実施することで、経済の停滞を打破し、国民の将来不安を解消することを目指しています。