早稲田大学のオンライン授業は進化するのか?コロナ禍での学びの変化とは!?

早稲田大学のオンライン授業、進化の軌跡!コロナ禍で加速する教育改革、学生の満足度向上と課題、教員の奮闘、そして未来への展望とは?

💡 早稲田大学はオンライン授業で独自の取り組みを行っている

💡 オンライン授業の現状と課題が明らかに

💡 学生の満足度や教員の工夫が紹介される

それでは、早稲田大学のオンライン授業について詳しく見ていきましょう。

早稲田大学のオンライン授業 過去と未来

早稲田大学はオンライン授業について、どんな取り組みをしていますか?

オンライン授業を進化させています

早稲田大学は、以前からオンライン授業に取り組んでいたんですね。

公開日:2022/06/01

✅ 早稲田大学は、新型コロナウイルス感染拡大以前から約1600科目でオンデマンド型授業を実施しており、教育工学の分野における研究成果と通信教育課程「人間科学部eスクール」の経験を活かして、コロナ禍におけるオンライン授業への対応をスムーズに行うことができました。

✅ 2020年4月には、教職員向けの技術・運営支援拠点「CTLT」を開設し、オンライン授業に関する技術的な解説や授業デザインに関するノウハウを提供するとともに、個別相談やセミナーを通して教員をサポートすることで、全科目のオンライン授業開始を可能にしました。

✅ 学生からは、オンライン授業の利便性や柔軟性に関する肯定的な意見が多く寄せられましたが、課題の多さや孤独感など、改善点も指摘されました。大学側では、これらの意見を踏まえ、秋学期以降は対面授業とオンライン授業を組み合わせたハイフレックス型授業を導入し、教室設備の改良など、より充実した教育環境の整備に取り組んでいます。

さらに読む ⇒ 東洋経済education×ICT出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/578902早稲田大学は、オンライン授業に関して積極的に取り組んでいることが分かりました。

2020年度、新型コロナウイルスの影響で早稲田大学は春学期の授業をオンラインに移行しました。

2021年度は対面授業の7割実施を目指して春学期がスタートしましたが、オンライン授業は今後も重要な選択肢として残ります。

オンライン授業には大きく分けて3種類あり、オンデマンド型、リアルタイム配信型、ハイブリッド型があります。

ハイブリッド型はオンラインと対面授業を組み合わせた形式で、ブレンド型とハイフレックス型に分けられます。

特に、事前学習をオンラインで行い、対面授業でアクティブラーニングを行う反転授業は、学習効果が高いと言われています。

早稲田大学は、2003年から通信教育課程「人間科学部eスクール」を設立し、2006年には「早稲田大学OpenCourseWare」をスタートさせ、オンラインコンテンツの取り組みに早くから着手してきました。

大学が掲げる「WasedaVision150」では、2032年までに教員による一方通行型の授業をオンデマンド化し、教室での授業を対話型、問題発見・解決型教育に移行する目標を掲げています。

早稲田大学は、コロナ禍以前からオンライン授業のノウハウを蓄積しており、設備や環境整備も進めています。

定員50名以上の教室では、Webカメラ、パソコン、マイクなどの機材が設置され、フルオンライン授業への切り替えも可能です。

オンライン授業の実施には課題も残されていますが、教育工学では試行錯誤を重ねながら「よりよい」授業の実践的な知見を蓄積しています。

教員同士の情報共有や教育工学の活用によって、質の高いオンライン授業が実現していくことが期待されます。

そうですね。早稲田大学は、オンライン授業の導入に積極的に取り組んできたので、コロナ禍におけるスムーズな移行ができたのでしょう。

オンライン授業への挑戦 森本教授の経験

コロナ禍の早稲田大学、授業はどう変わった?

オンライン化が進んだ

森本教授のオンライン授業への取り組みは、とても興味深いです。

✅ 早稲田大学理工学術院の森本章倫教授は、オンライン授業による対面授業との差異や工夫、課題について語りました。オンライン授業での学生の反応が見えにくいこと、習熟度を測る試験問題の工夫、学生の精神的な負担軽減への取り組みなど、具体的な経験に基づいた詳細な説明がありました。

✅ 森本教授は、オンライン授業では質疑応答時間を長めにとって学生との距離を縮め、深い議論を促す工夫を取り入れ、学生の質問レベルが向上したことを実感しています。また、試験問題を工夫し、カンニング対策や理解度を測る方法を模索しています。

✅ 森本教授は、オンライン授業での課題として習熟度の評価方法を挙げ、学生の精神的な負担軽減の重要性を強調しています。コロナ禍における都市計画の重要性についても触れ、学生へのメッセージとして、変化への対応力や学び続けることの重要性を訴えています。

さらに読む ⇒早稲田大学出典/画像元: https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2020/11/23/80620/森本教授は、オンライン授業での学生とのコミュニケーションを大切にしていらっしゃるんですね。

コロナ禍で、早稲田大学の授業はオンライン化が進みました。

本記事では、理工学術院の森本章倫教授、文学学術院の新井浩子講師、政治経済学術院の遠矢浩規教授の3名の先生方に、オンライン授業の経験についてインタビューしました。

森本教授は、オンライン授業開始当初は、学生の反応が読み取れないことや、内容を伝える難しさを感じていたと語ります。

しかし、授業時間の使い方を見直し、質疑応答時間を設けることで、学生との距離を縮め、活発な議論を生み出すことに成功しました。

また、オンライン試験のカンニング対策として、参考書を見ながらでも解ける問題を多数用意し、学生ごとにランダムに出題するなど、工夫を凝らしています。

オンライン授業を通して、森本教授は学生の精神的な負担の大きさを認識し、ヒアリング時間を設けたり、課題の負担を減らす工夫をしたりすることで、学生へのサポート体制を強化しました。

森本教授は、都市計画という専門分野を通して、コロナに対応するための都市のあり方について、社会から多くの質問を受けていることを明かし、コロナ禍における新たな課題に挑戦していく決意を示しています。

本記事では、森本教授のオンライン授業への取り組みや、コロナ禍における学生へのサポート体制強化について詳しく紹介しており、読者はオンライン授業の現状や教員の努力について理解を深めることができます。

いや~、先生は学生のこと、本当によく考えてはるなぁ。オンライン授業でも、学生としっかり向き合おうとされてる姿が、すごく伝わってくるわ。

オンライン授業アンケート 学生の声

オンライン授業、秋学期は満足度アップ?

春学期より向上

オンライン授業の満足度が向上しているのは、素晴らしいですね。

公開日:2021/05/18

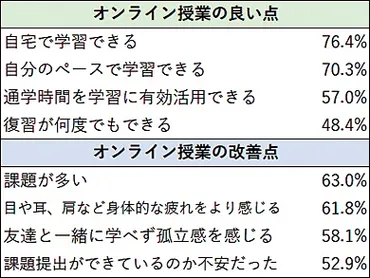

✅ 早稲田大学が実施した2020年度秋学期のオンライン授業に関する調査結果では、春学期に比べて学生の満足度が向上していることが明らかになった。

✅ 特に、オンライン授業に満足している学生の割合は、春学期の31.8%から秋学期の52.1%に増加し、学生生活全体でも満足度は向上している。

✅ また、オンライン授業の課題として挙げられていた「課題が多い」「身体的な疲れ」「孤立感」「課題提出の不安」といった項目については、春学期に比べて改善が見られた。

さらに読む ⇒受験や進路・進学情報の教育ニュースは「リセマム」出典/画像元: https://resemom.jp/article/2021/05/18/61845.html学生の意見を反映して改善されていくのは、とても良い傾向ですね。

早稲田大学大学総合研究センターが実施した、2020年度秋学期のオンライン授業アンケート調査の結果、春学期に比べて学生の満足度が向上し、オンライン授業に対する不満も減少したことが判明しました。

具体的には、オンライン授業に満足したと回答した割合は31.8%から52.1%に、満足いかなかった授業があったと回答した割合は73.7%から55.5%に減少し、オンライン授業の改善点として挙げられていた「課題が多い」「身体的な疲れをより感じる」「友達と一緒に学べず孤立感を感じる」「課題提出ができているのか不安だった」といった項目も、いずれも春学期より減少していました。

一方で、最も有益な授業では「課題に対するフィードバックがある」「授業内容や授業の進め方に学生の意見が反映される」といった項目で肯定的な回答が多くみられた一方、不満な授業ではこれらの項目に対する肯定的な回答が少なく、学生の意見が反映されていない授業に対する不満が依然として存在していることが示唆されました。

やっぱり、課題の多さとか、疲れとか、学生さんも色々大変だったんですね。でも、改善されていくのは嬉しいです。

未来へ向けて オンライン授業の進化

早稲田大学は授業運営指針を策定したけど、内容は?

オンライン・ハイブリッド授業に関する6箇条

早稲田大学は、学生の学びを支援するための新たな取り組みを進めているんですね。

✅ 早稲田大学は、2020年度から、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、学生のオンライン授業への移行やキャンパスへのアクセス制限など、さまざまな対策を講じてきました。

✅ その結果、学生のオンライン授業への満足度は高い一方で、キャンパスでの対面授業や学生同士の交流機会が減少し、大学生活の質が低下しているという懸念も出てきています。

✅ 早稲田大学は、これらの課題を克服するため、対面授業の再開やオンライン授業と対面授業を組み合わせたハイブリッド型の授業など、学生の学びを支援する新たな取り組みを進めています。

さらに読む ⇒������ˡ�� ��Ω��ؾ��鶨�� �� JUCE出典/画像元: https://www.juce.jp/LINK/journal/2104/02_02.html早稲田大学は、オンライン授業の進化に向けて、積極的に取り組んでいることが分かります。

早稲田大学大学総合研究センターは、これらの結果を受けて、ウィズ/ポストコロナ時代における授業運営指針として、「オンライン授業・ハイブリッド授業の検討および運営に関する6箇条」を策定し、全学での授業改善を促しています。

早稲田大学は、学生の学びを支援するための新しい取り組みを進めているんですね。素晴らしいです。

早稲田大学は、オンライン授業の導入から、学生の意見を反映した改善、そして未来を見据えた取り組みまで、様々な角度からオンライン授業に取り組んでいます。

💡 早稲田大学は、オンライン授業で独自の取り組みを行ってきた

💡 オンライン授業の課題と改善点が明らかになった

💡 早稲田大学はオンライン授業の進化を目指している